Lesson 2

条件分岐

Lesson 2

Chapter 1

条件分岐

プログラムは、記述した順に実行されるのが基本ですが、変数の値などによって実行する処理を分けたい場合があります。このChapterでは、C言語のif文や switch文を使って、条件によって処理を分岐させる方法について解説します。また、C言語の条件分岐を理解するためには「論理式」というものを理解する必要があります。論理式とは、主に関係演算子や論理演算子、関数を用いて記述された式のことで、式を判定(評価)した結果が正しい(真)か正しくない(偽)かによって、処理が分岐します。いろいろな演算子が存在するので、使い方を一つ一つ理解しながら学習を進めましょう。

関係演算子

| 演算子 | 読み方 | 使い方 | 条件 |

|---|---|---|---|

| < | 小なり | A < B | AがBより小さい |

| > | 大なり | A > B | AがBより大きい |

| <= | 小なりイコール | A <= B | AがB以下 |

| >= | 大なりイコール | A >= B | AがB以上 |

上記の表がC言語で登場する「関係演算子」になります。読み方については、一般的には上記の表の読み方になります。

では「関係演算子」を使って、2つの値をキーボードから入力して比較を行い、結果を表示するプログラムを書いてみましょう。

Compare1.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int a,b;

puts("整数を2回入力してください");

scanf("%d%d", &a, &b);

printf("%d < %d → 結果:%d\n", a ,b ,a < b);

printf("%d > %d → 結果:%d\n", a ,b ,a > b);

printf("%d <= %d → 結果:%d\n", a ,b ,a <= b);

printf("%d >= %d → 結果:%d\n", a ,b ,a >= b);

return 0;

}Compare1.exe(異なる整数)

整数を2回入力してください

1

2

1 < 2 → 結果:1

1 > 2 → 結果:0

1 <= 2 → 結果:1

1 >= 2 → 結果:0

異なる整数を入力した結果について確認していきます。「1 < 2」を比較結果が「1」となっています。論理式を評価(比較)した結果、正しい場合のことを論理式では「真」と呼びます。逆に論理式の評価が間違っていた場合は「偽」と呼びます。また、数学であれば「1は2よりも小さい」ですが、C言語では少し意味合いが異なり、「1は2よりも小さいか」という比較を行います。実際に1は2よりも小さいので、この比較結果は「真」になります。

「1 > 2」は「1は2よりも大きいか」を評価します。正しくないため、結果は「偽」になります。

「1 <= 2」は演算子「<=」を使用しています。これは「1が2以下か」という評価を行います。これは正しいため、結果は「真」になります。

「1 >= 2」は演算子「>=」を使用して「1が2以上か」という評価を行います。正しくないため、評価結果は「偽」になります。

Compare1.exe(同じ整数)

整数を2回入力してください

2

2

2 < 2 → 結果:0

2 > 2 → 結果:0

2 <= 2 → 結果:1

2 >= 2 → 結果:1

次に、同じ整数を入力した結果について確認していきます。

「2 < 2」を比較結果が「0」となっています。「2は2よりも小さいか」という評価を行います。同じ整数に大小はないため、比較結果は「偽」となります。

「2 > 2」も同様に「偽」となります。

「2 <= 2」は「2が2以下か」という評価を行います。演算子の「=」からも読み取れるように、同じ整数であれば正しい評価となるため「真」となります。

「2 <= 2」は「2が2以上か」という評価を行います。日本語の「以下、以上」には同じ値を含みますので、こちらも「真」となります。

等価演算子

| 演算子 | 読み方 | 使い方 | 条件 |

|---|---|---|---|

| == | イコールイコール | A == B | AとBが等しい |

| != | ノットイコール | A != B | AとBが等しくない |

上記がC言語で使用される「等価演算子」になります。等しいか、等しくないかを評価する演算子になります。実際にコードを書いて確認してみましょう。

Compare2.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int a;

puts("整数を入力してください");

scanf("%d", &a);

printf("入力された整数aは%dです\n整数2と比較します\n", a);

printf("%d == 2 → 結果:%d\n", a ,a == 2);

printf("%d != 2 → 結果:%d\n", a ,a != 2);

return 0;

}Compare2.exe

整数を入力してください

2

入力された整数aは2です

整数2と比較します

2 == 2 → 結果:1

2 != 2 → 結果:0

結果について確認していきます。

「2 == 2」を比較した結果は「1」となっています。これは「2と2は等しいか」という評価を行います。正しいため「真」となります。

「2 != 2」は「2と2は等しくない」という評価を行います。異なる整数であれば「真」となりますが、同じ整数の評価は「偽」となります。

論理演算子

論理演算子は、2つ以上の論理式を組み合わせて論理式を作るための演算子です。条件が成立したら「真」を返し、不成立ならば「偽」を返します。

&&(論理積)

「&&」は「論理積」と呼ばれ、複数の論理式が全て「真」の場合に真を返し、それ以外は「偽」を返します。

||(論理和)

「||」は「論理和」と呼ばれ、複数の論理式が全て「偽」の場合に「偽」を返し、それ以外は「真」を返します。コードを書いて確認しましょう。

Compare3.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

puts("【論理積】");

printf("1.「1 > 2 && 1 > 2」は%dです\n", 1 > 2 && 1 > 2);

printf("2.「1 < 2 && 1 > 2」は%dです\n", 1 < 2 && 1 > 2);

printf("3.「1 < 2 && 1 < 2」は%dです\n", 1 < 2 && 1 < 2);

puts("【論理和】");

printf("4.「1 < 2 || 1 > 2」は%dです\n", 1 < 2 || 1 > 2);

printf("5.「1 < 2 || 1 < 2」は%dです\n", 1 < 2 || 1 < 2);

printf("6.「1 > 2 || 1 > 2」は%dです\n", 1 > 2 || 1 > 2);

return 0;

}Compare2.exe

【論理積】

1.「1 > 2 && 1 > 2」は0です

2.「1 < 2 && 1 > 2」は0です

3.「1 < 2 && 1 < 2」は1です

【論理和】

4.「1 < 2 || 1 > 2」は1です

5.「1 < 2 || 1 < 2」は1です

6.「1 > 2 || 1 > 2」は0です「&&」は、2つの論理式が「真」の場合に「真」を返すので、3番目は条件を満たすため、結果は「1(真)」となります。1番目は両方、2番目は片方が「偽」となるため、結果は「0(偽)」となります。 「||」は、2つの論理式が「偽」の場合に「偽」を返すので、4番目は片方、5番目は両方が「真」となるため、結果は「1(真)」となります。6番目は両方とも「偽」となるため、結果は「0(偽)」となります。

論理否定演算子

!演算子(論理否定)は「真」と「偽」の結果がひっくり返す演算子です。!演算子を使う場合は対象の論理式を括弧で括る必要があります。先ほどのコードの結果をひっくり返してみましょう。

Compare3.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

puts("【論理積】");

printf("1.「1 > 2 && 1 > 2」は%dです\n", 1 > !(2 && 1 > 2));

printf("2.「1 < 2 && 1 > 2」は%dです\n", 1 < !(2 && 1 > 2));

printf("3.「1 < 2 && 1 < 2」は%dです\n", 1 < !(2 && 1 < 2));

puts("【論理和】");

printf("4.「1 < 2 || 1 > 2」は%dです\n", 1 < !(2 || 1 > 2);

printf("5.「1 < 2 || 1 < 2」は%dです\n", 1 < !(2 || 1 < 2);

printf("6.「1 > 2 || 1 > 2」は%dです\n", 1 > !(2 || 1 > 2);

return 0;

}Compare3.exe

【論理積】

「1 > 2 && 1 > 2」は1です

「1 < 2 && 1 > 2」は1です

「1 < 2 && 1 < 2」は0です

【論理和】

「1 < 2 || 1 > 2」は0です

「1 < 2 || 1 < 2」は0です

「1 > 2 || 1 > 2」は1です「Compare2.exe」の結果と比較すると、結果の「真」と「偽」が逆になっていることが分かります。

式と評価

Hyoka.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int a;

int b;

puts("「!(((a = b) == 2))」を評価します");

puts("bの値を入力してください。");

scanf("%d", &b);

printf("評価結果%d", !(((a = b) == 2)));

return 0;

}Hyoka.exe

2

評価結果:0

「式」とは何らかの演算を行う命令で、その結果である値を返します。式を実行して値を取得することを式の「評価」といい、値は「評価」の結果です。

上記のコードは「!(((a = b) == 2))」の評価結果を出力するプログラムです。 下記の順に演算処理され、評価します。

1. aにbを代入する

2. 等価演算子により「aと2が等しいか」を評価する

3. !演算子により評価をひっくり返す

プログラミングに慣れるまでは、この式と評価の処理順がイメージしにくいかもしれませんが、ある程度コードを読み書きすることで、自然と身についていきます。

式文と空文

// 式文

puts("こんにちは!");

// 空文

;

式文と空文について解説します。C言語では「;」(セミコロン)で終わる文のことを「式文」、「;」だけ書かれた文のことを「空文」と呼びます。

Lesson 2

Chapter 2

if文

if文(その1)if単発

「if」(イフ)という文を使うと、条件に応じてプログラムを分岐させることができます。if文で式を評価した結果が「真」の場合は、指定した処理を実行します。if文は2通りの書き方があります。

if文の書き方①

if (式) 文;if文の書き方②

if (式) {

文;

…

} 構文「if (式) 文;」の条件分岐の対象は1文だけ

「if (式) 文A;文B;」とコーディングした場合、if文の分岐対象は「文A」だけである点に注意が必要です。文Bはif文の分岐対象ではないため、必ず実行します。複数の文をif文で分岐したい場合はブロック「{}」を使いましょう。

if1.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year;

puts("西暦を入力してください");

scanf("%d", &year);

if (year % 4 == 0) puts("うるう年です");

if (year % 4 == 0) {

printf("うるう年");

printf("です\n");

}

return 0;

}if1.exe

西暦を入力してください

2028

うるう年です

うるう年です上記のプログラムは、ブロックを使わないif文と、ブロックを使うif文の両方が記述されています。うるう年は4で割り切れる西暦が該当するため、式は「year % 4 == 0」となります。式が「真」の場合は「うるう年です」と2回表示されます。ブロックつきのif文は、ブロック内の文が全て実行されていることが分かります。

if文(その2)if, else

if文に「else」 (エルス)を組み合わせると、式が「偽」ときに実行する処理も指定することが可能です。

elseの書き方①

if (式) 文A; else 文B;複数の文を実行したい場合はブロックを使います。ブロック内の文はインデントをつけて読みやすいようにします。

elseの書き方②

if (式) {

文A;

…

} else {

文B;

…

} 前述の西暦を入力するプログラムに「else」を追加して「うるう年ではない」分岐を書いてみましょう。

if2.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year;

puts("西暦を入力してください");

scanf("%d", &year);

if (year % 4 == 0) puts("うるう年です"); puts("うるう年ではありません");

if (year % 4 == 0) {

printf("うるう年");

printf("です\n");

} else {

printf("うるう年");

printf("ではありません\n");

}

return 0;

}if2.exe

西暦を入力してください

2029

うるう年ではありません

うるう年ではありませんif文(その3)if, else if, else

「else if」 (エルスイフ)は、最初の条件が「偽」の場合、次の条件を判定して分岐する構文で、下記のように書きます。式Aが「真」の場合は文Aを実行し、式Aが「偽」の場合は、式Bを判定します。式Bが「真」は文Bを実行し、式Bが「偽」の場合は文Cを実行します。「else if」は何回でも追加可能なため、「else if else if...」のように記述して条件を増やすことができます。最後の「else」については省略することも可能です。

else ifの書き方①

if (式A) 文A; else if(式B) 文B; else 文C; else ifの書き方②

if (式A) {

文A;

…

} else if (式B){

文B;

…

} else {

文C;

…

}先ほどのプログラムに「else if」を追加してサッカーワールドカップ開催年の条件を書いてみましょう。

if3.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year;

puts("西暦を入力してください");

scanf("%d", &year);

if (year % 4 == 0) puts("うるう年です");

else if (year % 4 == 2) puts("サッカーワールドカップ開催年です");

else puts("うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でもありません");

if (year % 4 == 0) {

printf("うるう年");

printf("です\n");

} else if (year % 4 == 2) {

printf("サッカーワールドカップ開催年");

printf("です\n");

} else {

printf("うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でも");

printf("ありません\n");

}

return 0;

}if3.exe

西暦を入力してください

2026

サッカーワールドカップ開催年です

サッカーワールドカップ開催年ですサッカーワールドカップは「year % 4 == 2」の条件を満たす年に開催されるため、「2026」を入力するとうるう年の条件には該当せず、サッカーワールドカップ開催年の条件と満たします。

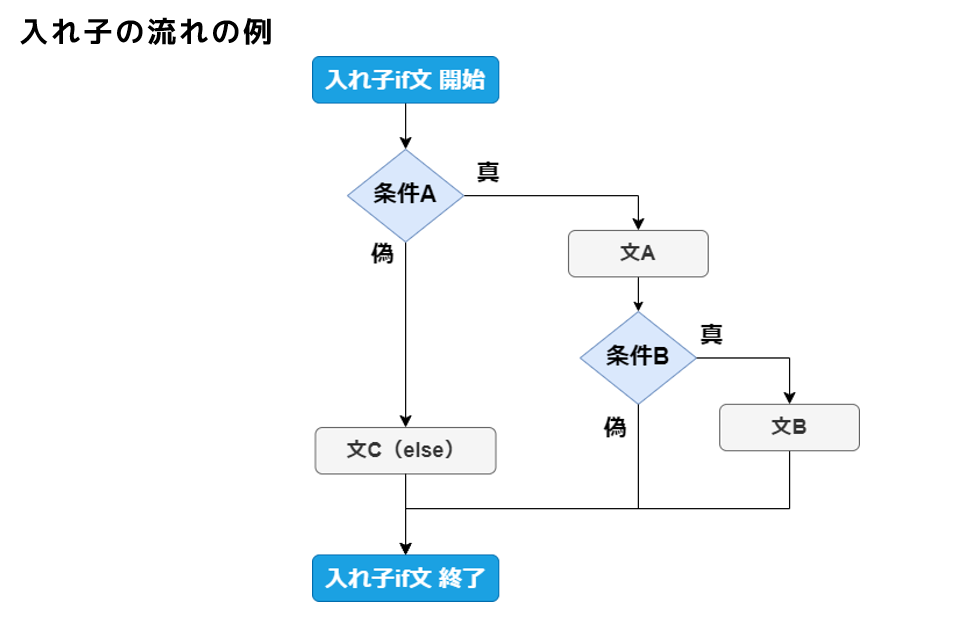

入れ子となったif文

処理の中にさらに処理を含めることを「入れ子」といいます。if文の「入れ子」について、基本となる構文の書き方は下記のようになります。

入れ子となったif文の書き方①

if (式A) if(式B) 文B;入れ子となったif文の書き方②

if (式A) {

if(式B) {

文B;

}

}

条件の式Aを判定した結果が「真」の場合、「入れ子」の条件の式Bが実行されます。「入れ子」となっているif文のプログラムを書いてみましょう。

if3.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year;

puts("西暦を入力してください");

scanf("%d", &year);

if (year >= 2000)

if (year % 4 == 0) puts("うるう年です");

else if (year % 4 == 2) puts("サッカーワールドカップ開催年です");

else puts("うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でもありません");

if (year >= 2000) {

if (year % 4 == 0) {

printf("うるう年");

printf("です\n");

} else if (year % 4 == 2) {

printf("サッカーワールドカップ開催年");

printf("です\n");

} else {

printf("うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でも");

printf("ありません\n");

}

}

return 0;

}if3.exe

西暦を入力してください

2027

うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でもありません

うるう年でもサッカーワールドカップ開催年でもありませんまず入力した西暦が2000以上かを「year >= 2000」で判定しています。2000以上だった場合のみ「入れ子」となってるif文の処理を実行します。なので、最1999以下の値を入力すると、最初の判定で条件を満たさないため、「入れ子」となっている処理は実行されません。

条件演算子

条件演算子は、if文のような分岐を式の中で行うための演算子です。項(演算の対象)が3個あるので、三項演算子とも呼びます。条件演算子は次のように書きます。式Aの値が0以外のとき(条件が成立したとき)には式Bの値を返却して、式Aの値が0のとき(条件が不成立のとき)には式Cを返します。?(クエスチョン)や:(コロン)の前後に空白を入れましたが、空白を入れずに詰めて書いても構いません。

条件演算子

式A ? 式B : 式C;上記の式は「式Aが成立したら式B、不成立ならば式Cの値を返す」のように読むと、動作を理解しやすいでしょう。if文で書くと、次のようなイメージになります。

条件演算子をif文で表現

if (式A) 式B; else 式C;複数の条件演算子を並べて書くことで、より複雑な分岐も可能です。例えば、2個の条件演算子を並べて、次のように書けます。

複数の条件演算子

式A ? 式B : 式C ? 式D : 式E;上記の式は「式Aが成立したら式Bを返し、式Aが不成立で式Cが成立したら式Dを返し、式Cも不成立ならば式Eの値を返す」のように解釈します。if文で書くと、次のようなイメージです。

複数の条件演算子をif文で表現

if (式A) 式B; else if (式C) 式D; else 式E;条件演算子を使ってコードを書いてみましょう。キーボードから入力した西暦が1989から2018なら「"HEISEI"」、2019以上であれば「"REIWA"」それ以外の西暦は「"ERROR"」を表示するプログラムを書いてください。if文は使わずに、条件演算子を使って書きます。出力を行うprintf関数も、3回呼び出すのではなく、1回だけ呼び出します。

if4.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year;

puts("西暦を入力してください");

scanf("%d", &year);

printf(year >= 1989 && year <= 2018 ? "HEISEI" : year >= 2019 ? "REiWA" : "ERROR");

return 0;

}if4.exe

西暦を入力してください

2027

REiWA

Lesson 2

Chapter 3

switch文

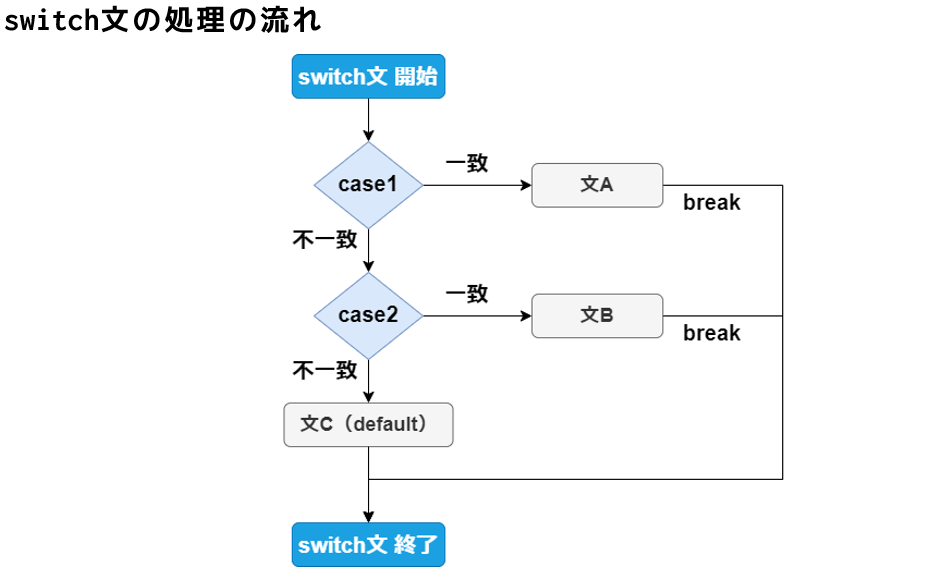

switch文

「switch」 (スイッチ)は、値によってプログラムの処理を分岐させることができる構文です。一般的に条件分岐と呼ばれる処理で、「case」(ケース)で複数の条件を書くことができます。

switch文の書き方

switch (式) {

case 値A:

文A;

break;

case 値B:

文B;

break;

…

default:

文C;

}

「case」ごとに異なる値を書き、:(コロン)の後に実行したい文を書きます。文は複数でも問題ありません。各「case」の最後に「break」 (ブレイク)文を書くのが一般的です。「break」文を書くことで、switch文の処理から抜けます。default (デフォルト)は、今まで書いた「case」の条件に該当しなかった場合に実行する処理を書きます。「case」は複数書けますが、defaultは1つだけ書きます。また、必要がなければ「default」は省略可能です。「switch」文は以下の流れで処理を実行します。

1. 式を評価して値を取得する

2. 取得した値とcase値Aが等しいか判定する

3. 値Aと等しい場合は文Aを実行する

4. breakでswitchの処理から抜ける

取得した値が値Aと値B、両方と等しくない場合はdefaultに分岐して、文Cを実行します。

「case」「defalut」の末尾は:(コロン)

今まで登場した文の最後は;(セミコロン)でしたが、「switch」文は:(コロン)を使って条件分岐を行います。間違いやすいので気をつけましょう。

プログラミングの上達のコツは、どのようにソースを書けば期待通りに動作するか頭の中でイメージすることが大切です。ソースの例を確認する前に、どのようなコーディングになるか、期待通りに動作するかイメージしてみましょう。今回はscanf関数で読み取った整数の値によって処理が分岐するswitch文を書きます。

switch.c

#include <stdio.h>

int main(void) {

int number;

puts("1から3までの整数いずれかを入力してください");

scanf("%d", &number);

switch (number) {

case 1:

printf("入力された値は%dです\n", number);

break;

case 2:

printf("入力された値は%dです\n", number);

break;

case 3:

printf("入力された値は%dです\n", number);

break;

default :

puts("1から3までの整数ではありません");

}

return 0;

}switch.exe

1から3までの整数いずれかを入力してください

1

入力された値は1ですswitch.exe

1から3までの整数いずれかを入力してください

4

1から3までの整数ではありません