Lesson 4

ストラテジ系

Lesson 4

Chapter 1

システム戦略

Lesson4では情報システムに基づく企業の戦略や法律について学んでいきます。

まずは企業・組織が目標達成に向かい、情報技術や情報システムを効果的に活用するための計画・戦略である「システム戦略」について学習していきます。

情報システム戦略

情報システム戦略の説明をする前に、より上位の考えであるシステム戦略について触れていきます。

「システム戦略」とは組織が目標達成のために、情報技術や情報システムを効果的に活用するための計画や戦略のことを指します。

具体的にはビジネスプロセスを改善したり、組織のデータや情報を管理するためのシステムを開発・導入することで、組織の生産性や効率性を高め、競争優位性を向上させることが狙いとなります。

またシステム戦略はいくつもの種類があり代表的な「情報システム戦略」をはじめとして、データマネジメント戦略やクラウド戦略などがあります。本カリキュラムでは基本情報技術者試験に則り、情報システム戦略をメインに取り扱うため、他の戦略については省略します。

これまでの説明から「情報システム戦略」はシステム戦略の1つであることが分かりました。

では具体的にどのような戦略なのか見ていきます。

情報システム戦略は情報システムを活用して、ビジネス目標を達成するための計画です。情報システムを使用し、市場シェアの拡大や収益の増加など、より具体的なビジネス目標を達成するための計画を策定します。

よって情報システムの導入や改善に関する方針や方向性を示すシステム戦略に対して、情報システム戦略はビジネス目標達成に向けた情報システムの活用方法について示すため、より具体的な戦略となります。

また計画においては「目的」と「システム化対象の業務」の検討が必要ですが、現状の業務の流れを客観的に分析し、理想の新しい業務をイメージすることで、現在足りない要素を見いだし、計画に反映することができます。

情報システム戦略の策定手順

情報システム戦略の目的を理解したところで、ここからは戦略の策定手順について見ていきましょう。

情報システム戦略の策定手順は以下の通りです。

①経営戦略の確認

企業や組織の経営目的・目標の方針である経営戦略を確認し理解します。

②業務環境の調査

現在の業務や現行システムと経営戦略のギャップを調査し明確にします。

上記ギャップに対して業務の改善案を検討します。

③業務、情報システムの調査

業務の改革案の中からシステム化すべき項目を抽出します。

またシステム化によって業務と情報システムがどのように変化するのかを調査します。

④基本戦略の策定

システム化要件を抽出・優先順位をつけます。

優先順位は、目標達成への貢献度、費用対効果などに基づいて決めます。

⑤業務の新イメージの作成

システム化により新たに変わる業務のイメージを抽出・作成します。

⑥対象の選定と投資目標の策定

システム化要件に対して必要となる資源やコスト、リスク等を調査します。

システム化要件を優先順位・資源・コスト・リスク等に基づいて取捨選択し、投資対象を

選定します。

⑦情報システム戦略案の策定

システム化による目標を策定します。

⑧情報システム戦略の承認

情報システム戦略を文書化し、最高責任者から承認を得ます。

上記通り、大枠としての手順は既に説明した現状と理想のシステムから計画・戦略を策定することですが、 企業の経営戦略に基づいて計画・戦略を検討することや、投資目標の策定も手順の中に含まれることを覚えておきましょう。

システム化計画

続いて、これら情報システム戦略の目標に基づき、システム化実現へ向けた計画を策定していく「システム化計画」について学習します。

システム化計画は大きく3つの計画を策定する必要があり、「情報システム化基本計画」から始め、「情報システム投資計画」と「システムの開発計画」を策定していく必要があります。

では各計画について紹介します。

・情報システム化基本計画

情報システムの軸となる計画を立案する活動です。

この活動は2段階に分けることができ、経営戦略に基づいた「全体最適化方針」の検討

と、全体最適化方針に基づいて効率性や有効性を向上させるための「全体最適化計画」に

分けられます。

では具体的にそれぞれの活動を見ていきましょう。

①全体最適化方針

経営戦略に基づき、業務と情報システムが進むべき方向を示す指針を策定します。

具体的には情報システムのあるべき姿やシステム化による組織・業務変更の方針を明確

にし、企業全体の最適化を狙います。

②全体最適化計画

企業の各部門で作られたルール・情報システムを統合し効率性・有効性の向上を目的

とした計画を立てます。ここではコンプライアンスを考慮すると共に、システム構築お

よび運用のための品質方針やルールを明確にするすることが重要です。

・情報システム投資計画

主に情報システム化による費用対効果を様々な視点で分析・検討する活動です。

まず経営戦略との整合性を考慮しながら情報システム化計画の効果、影響、期間、実現性

を探り、その後各要素を多角的視点で検討し、計画を立案します。

また投資計画で重要なのがROI(Return On Inbestment:投資収益率)です。

ROI(Return On Inbestment:投資収益率)は投資案件の実現に要した投資に対してその案件

によって得られた利益がどれくらいであったかの比率です。

ROIが高ければ投資によって得られた効果が大きく、低ければ小さかったことになりま

す。ROIは次の計算式によって算出できます。

ROI = 利益額(効果額) ÷ 投資額

・システムの開発計画

情報システム化基本計画に従って、戦略性を向上するシステムの開発計画を立案する活動

です。

ここでは戦略性を向上するシステムとして、企業全体や個々の事業活動の統合化を実現す

るシステム、企間の運営に資するシステムなどが挙げられます。具体的には会計システム

や人事システムなどが該当します。

業務システム

システム化計画について理解したところで、システム化計画により開発される「業務システム」について解説します。 業務システムとはシステム化計画によって開発されたシステムであり、企業活動の根幹を支えるシステムや営業活動を支援するシステムなどがあります。 では具体的に業務システムの種類について見ていきましょう。

・基幹業務システム

全社的、または複数の部門によって企業活動の根幹を支える業務を基幹業務と呼び、これ

ら基幹業務を支援するために構築されたシステムです。

具体的には営業管理、生産管理、物流管理、財務管理、人事管理、設備管理などを処理す

るシステムが挙げられます。

・営業管理業務システム

売上を伸ばす営業活動を支援する為、営業活動の計画・分析、営業活動に関わる情

報の共有や事務処理を行うシステムです。

・生産管理業務システム

商品製造を中心に、生産数量、品質、原価、生産時間などを計画し、管理を行う業務シ

ステムです。

商品の向上、納期の短縮、低コスト化を目的としています。

・物流管理業務システム

商品の納品や資材の搬入が効率的に行えるよう管理するシステムです。

運送、保管、返品、廃棄などの管理機能を持ちます。

各システムの内容からも分かる通り、それぞれの業務と各システムは密接に関わっており、これらの業務・システムを統合して管理・改善することが重要になってきます。

エンタープライズアーキテクチャ

システムの統合管理において、業務・システムを統一な手法でモデル化し、管理する手法を「エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture)」と呼びます。

具体的には業務プロセス、情報の種類と流れ、情報システムの構成などを整理した下表の4つのアーキテクチャモデルを作成し、目標を明確にしていきます。

ではそれぞれのアーキテクチャについて順番に説明していきます。

1つ目はビジネスアーキテクチャです。これは企業組織の目標や業務プロセスを体系化したものであり、業務の説明書や業務の流れ図などが手法・成果物として挙げられます。

2つ目はデータアーキテクチャです。企業組織の目標や業務に必要となるデータ間の関連を体系化したものです。データを取り扱うため、データの定義表などが主な手法・成果物として挙げられます。

3つ目はアプリケーションアーキテクチャです。企業組織としての目標を実現するためのプロセスと、必要となるアプリケーションとの関係を体系化したもので、情報システムの関連図などが

主な手法・成果物になります。

最後、4つ目はテクノロジアーキテクチャです。これは業務プロセスを実現するために必要となる、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの技術を体系化したものです。

ハード、ソフトの構成図などが手法・成果物となります。

| アーキテクチャモデル | 内容 |

|---|---|

| ビジネスアーキテクチャ | 企業そして期の目標や業務プロセスを体系化したもの |

| データアーキテクチャ | 企業組織の目標や業務に必要となるデータの構成、データ間の関連を体系化したもの |

| アプリケーションアーキテクチャ | 企業・組織の目標を実現する為の業務プロセスとして必要となるアプリケーションの関係を体系化したもの |

| テクノロジアーキテクチャ | 業務プロセスを実現する為に必要となる、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、およびその技術を体系化したもの |

上記の各アーキチェクチャの観点を持つことで、本来のシステムの在り方を見出すことができ、システム改善に繋げることができます。

業務プロセス

続いて業務における各要素の流れを示した「業務プロセス」について学習します。

業務プロセスとは、業務が段階的に進む流れ全体を示し、業務における1つ1つの手順を統合的に考えたものです。

業務プロセスではシステムを有効に活用し、効率的に遂行することを重要としています。

ではシステムを有効・効果的に活用する為の方法は何でしょうか。

具体的には次のものがあります。

①QC(Quality Control:品質管理)

部門単位での業務改善は、品質向上を目的とするQC活動が効果的です。

具体的な活動としてはプロジェクトマネジメントで学んだPDCAサイクルなどが挙げられ

ます。ただし、部分的な改善で解決できない場合は業務全体を設計し直す必要がありま

す。

②BPR(Business Process Re-engineering)

BPRとは業務改革という意味を持ち、業務の見直しを図る活動になります。

まずは部門間の隔てを克服し、企業全体で業務手順を見直すことから始めます。そのうえ

で、業務プロセスを再構築し、業務の合理化、コスト削減を目指す企業改善を行っていき

ます。またPDCAサイクルを用いて最適な業務プロセスを設計・適用し、継続的に監視・

改善していく管理手法「BPM(Business Process Management)」も重要です。

BPMは生産・営業・出荷・販売などの活動を一連のプロセスとして捉え、業務の流れを可

視化しボトルネックとなっている点を抽出するところから始めます。

そして分析・設計・適用(実行)・モニタリング・再構築といったサイクルを社内やチー

ムで繰り返し、業務プロセスの最適化を目指します。

なおBPMを実施・運用するための仕組みをBPMS(BPM System)といいます。

上記通り、品質改善や業務プロセスの再構築などを行うことで業務の最適化に繋がり、企業全体としてプラスの効果が生まれます。

ソリューションビジネス

ここではITを活用して課題を解決するビジネス、「ソリューションビジネス」を学習します。

ソリューションビジネスは顧客企業の経営課題をITで解決するビジネスです。またそれを行う事業者を「ソリューションプロバイダ」といいます。

プロバイダ(Provider)

提供者、供給者を示す

単にソリューションビジネスといっても、ビジネスは様々な形態があります。従ってビジネス形態の違いによってアプローチの方法も変わってきます。

では具体的にどのような種類があるのでしょうか。代表なソリューションビジネスは以下の通りです。

①システムインテグレーション(SI:System Integration)

業務に最適な製品を組み合わせて情報システムの企画・提案を行い、システム設計・

開発、導入、運用、保守までの業務を一貫して請け負うサービスです。

このような業務を行う企業は「SI(システムインテグレータ)」や「SI事業者」と呼ばれてい

ます。

②アウトソーシング(Outsourcing:業務委託)

自社以外の企業に業務を委託することを指します。例として情報システムの開発や運用な

どを企業に委託することなどがあります。

また上記は形態違いによるサービス例となりますが、業種・業務・問題別でもさまざまなサービスが存在します。

代表的なものは次の通りです。

・BPO(Business Process Outsourcing)

BPOとは業務プロセスの一部を一括して外部に委託すること示します。

専門性が優れた企業を委託することで業務効率やコスト削減ができるだけでなく、自社の

経営資源を効果的に集中できるメリットがあります。

・クラウドコンピューティング

クラウドとは雲のことで、ネットワークに接続された先を示しています。

クラウドコンピューティングとはインターネットを介して、アプリケーションやハードウ

ェアを利用できるサービス全般のことを指します。

・ASP(Application Service Provider)

情報システムの機能やアプリケーションソフトなどを、インターネット経由で利用できる

サービスとして提供している業者を「ASP」と呼びます。また提供するサービスを「ASPサ

ービス」と呼びます。

ASPサービスを利用することで、従来のように各社員のパソコンにそれぞれアプリケーシ

ョンをインストールする場合に比べ、運用管理が容易で管理費用を節減することができま

す。またクラウドコンピューティングを取り入れたASPの発展型サービスが登場してお

り、「クラウドサービス」と呼ぶこともあります。

例として下表のような種類があります。

| サービスの名称 | 内容 |

|---|---|

| SaaS (Software as a Service) |

複数の顧客企業が同じプリケーションを共同で利用するマルチテナント方式のサービス形態 |

| PaaS (Platform as a Service) |

既存の業務アプリケーションをSaaSで提供できるようにカスタマイズしたり、新たに開発するための環境を提供したりするサービス形態 |

| IaaS (Infrastructure as a Service) |

ソフトウェアだけでなく、仮想的なハードウェアごとにインターネット経由でサービスを行う形態 |

| DaaS (Desktop as a Service) |

端末で利用するデスクトップ環境そのものを、ネットワーク経由でサービスする形態 |

| FaaS (Function as a Service) |

運用や開発に必要となるサーバを提供する形態 |

上記クラウドサービスの一例としてSaaSについて触れていきます。

Saasはインターネット環境があればどこからでもアクセスできるもので、

複数のチームや複数のユーザーが同時にデータの管理や編集をすることが可能となっています。またクラウドサーバーのソフトウェアを使用するため

ソフトウェアの開発は不要であり、開発費用や導入コストなども大きく下げることが可能です。

これらのサービスはアカウントさえあれば利用可能なため従業員の増減が多い場合でも、合わせてアカウントを増減することで柔軟に対応することができます。

具体的なものではクラウドのオフィスソフトなどが挙げられます。

これまでは企業のお困りごとに対してのソリューションを紹介してきましたが

ここからはシステム開発にフォーカスした、開発・運用に関するソリューションを紹介します。

代表的なものは以下の通りです。

・SOA(Service-Oriented Architecture)

情報システムの構築に関するソリューションとして、「SOA(サービス指向アーキテクチャ)

」という設計手法があります。

SOAは各サービスごとにシステムが用意されている特徴があります。したがって1つの大き

なサービスではなく複数のサービスを集めてシステム全体を構築することができます。

また各サービスが既にシステム化されているため、構築が素早く、費用も抑えて対応でき

るメリットがあります。

・MSP(Management Service Provider)

サーバやネットワークなどの導入から運用、保守までを一括して請け負う事業者及びサー

ビスです。

顧客との間で交わしたSLA(サービスレベル合意書)に基づき、ネットワークを監視し、運用

や保守を行います。

・CRMソリューション

顧客関係管理(Customer Relationship Management)のためのソフトウェアやツールのこと

を指し企業が顧客との関係を強化するために、顧客情報を集め、分析し、管理することを

可能にするサービスです。

CRMソリューションは複数のパッケージを組み合わせたり、新構築やカスタマイズを行

うため、統合管理の構築を容易にします。

・セキュリティソリューション

複雑なネットワーク環境やセキュリティを驚かす要因の多様化により、専門のセキュリテ

ィ部門を持たない企業では、十分な対策を行うことが困難になっています。セキュリティ

ソリューションサービスを利用することで環境とセキュリティレベルに合わせた対応が容

易になります。

システム活用促進・評価

システム戦略の締め括りである、「システム活用促進・評価」について学習します。

開発した情報システムや契約した情報サービスは、有効に活用し業務改善につなげることでITガバナンスに寄与することができます。

そのため情報システムの構築時から周知を行い、利用者への活用促進活動を行っていくことが重要となります。

また導入後は利用実態や効果を調査し、評価・検証を行い改善につなげます。

近年において情報技術を効果的に活用する能力が求められており、この能力を「情報リテラシー」といいます。

情報リテラシーを確立することで、情報技術を効果的に使える社員が増え、結果として経営目標の実現につなげることができます。

また情報リテラシーを習得できる環境作りも重要です。現在では学校や企業でも環境の場が作られています。

例としては講習会やe-ラーニング、コンプライアンス・セキュリティ知識の研修などが挙げられます。

また場を設けなくても、業務マニュアルやシステム利用マニュアルを用意することで情報リテラシーは向上します。

これまでの説明から、個人のITスキルやIT環境によって受けられるサービスや情報量、質に生じる格差を埋めることが重要だと分かります。そしてこれらの格差を「デジタルディバイド」と呼びます。

また利用システムが正常かつ有効に機能しているかどうかも把握しておく必要があります。

手段としてはログ分析などを行い、利用状況やパフォーマンスなどを調べ、システムの改善につなげていきます。

情報システムの中でも継続的に使用されることで、データが蓄積され、より意味を持ったものとなる場合があります。

多くの情報・データの中から専門知識や統計知識などを駆使して有効な情報を引き出す研究分野を「データサイエンス」といい、その役割を担う人材を「データサイエンティスト」と呼びます。

これらのように企業は必要な限りデータを蓄積することで、それらのデータから企業の戦略に沿った意味のある情報を取得し活用することが重要となります。

以上で技術戦略マネジメントの学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 エンタープライズアーキテクチャを構成するアプリケーションアーキテクチャについて説明したものはどれか。

ア 業務に必要なデータの内容,データ間の関連や構造などを体系的に示したもの

イ 業務プロセスを支援するシステムの機能や構成などを体系的に示したもの

ウ 情報システムの構築・運用に必要な技術的構成要素を体系的に示したもの

エ ビジネス戦略に必要な業務プロセスや情報の流れを体系的に示したもの

(出典:平成31年春期 問61)

問2 企業活動におけるBPM(Business Process Management)の目的はどれか。

ア 業務プロセスの継続的な改善

イ 経営資源の有効活用

ウ 顧客情報の管理,分析

エ 情報資源の分析,有効活用

(出典:平成28年秋期 問63)

問3 SOAを説明したものはどれか。

ア 業務体系,データ体系,適用処理体系,技術体系の四つの主要概念から構成され,業務とシステムの最適化を図る。

イ サービスというコンポーネントからソフトウェアを構築することによって,ビジネス変化に対応しやすくする。

ウ データフローダイアグラムを用い,情報に関するモデルと機能に関するモデルを同時に作成する。

エ 連接,選択,反復の三つの論理構造の組合せで,コンポーネントレベルの設計を行う。

出典:平成30年秋期 問63)

問4 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。

ア PCなどの情報通信機器の利用方法が分からなかったり,情報通信機器を所有していなかったりして,情報の入手が困難な人々のことである。

イ 高齢者や障害者の情報通信の利用面での困難が,社会的又は経済的な格差につながらないように,誰もが情報通信を利活用できるように整備された環境のことである。

ウ 情報通信機器やソフトウェア,情報サービスなどを,高齢者・障害者を含む全ての人が利用可能であるか,利用しやすくなっているかの度合いのことである。

エ 情報リテラシの有無やITの利用環境の相違などによって生じる,社会的又は経済的な格差のことである。

(出典:令和元年秋期 問69)

解説

問1 エンタープライズアーキテクチャを構成するアプリケーションアーキテクチャについて説明したものはどれか。

[正解]

イ

ア:データアーキテクチャの説明です。

イ:正解。アプリケーションアーキテクチャの説明です。

ウ:テクノロジアーキテクチャの説明です。

エ:ビジネスアーキテクチャの説明です。

問2 企業活動におけるBPM(Business Process Management)の目的はどれか。

[正解]

ア

BPM(Business Process Management)は、BPR(Business Process Reengineering)のように一回限りの革命的な変化でなく、

組織が繰り返し行う日々の業務のなかで継続的にビジネスプロセスの発展を目指していくための技術・手法のことです。

BPMを迅速かつ安価に実現するためのITシステムをBPMシステムといいます。

したがって正しいのは「企業の業務プロセスの継続的な改善」となります。

問3 SOAを説明したものはどれか。

[正解]

イ

ア:エンタプライズアーキテクチャの説明です。

イ:正解。

ウ:データ中心アプローチ(DOA:Data Oriented Approach)の説明です。

エ:構造化プログラミングの説明です。

問4 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。

[正解]

エ

ア:情報弱者の説明です。

イ:情報バリアフリーの説明です。

ウ:アクセシビリティの説明です。

エ:正解。

システム化計画

ここからは経営目標達成の為にシステムの内容や構成などを決め、システム化へ向け具体的な手続きを進めていく、「システム企画」について学習します。

まずはシステムを作る為の前提プロセスであるシステム化計画について学びましょう。

システム化計画ではどんなシステムを作るかの立案を行います。

主な立案は以下の2つです。

①システム化構想の立案

経営戦略や情報システム戦略に沿い、目的と期待される成果・システム化対象とする業務

の明確化などを行います。検討結果は文書化し組織の上位者や経営陣より承認を得ます。

②システム化計画の立案

対象業務や現在のシステムにおける調査・分析を実施し、以下の観点でシステム化範囲や

スケジュール、開発プロジェクトの体制などを検討していきます。

・既に実現している機能や扱っているデータ

・システム方針

・必要な技術やハードウェア・ソフトウェア

・新システムの開発や開発後の運用・保守に必要な資源

・費用対効果の予測

・システム開発の全体スケジュール

またシステムの有効性や投資効果を検証し「システム化計画」として取りまとめた後、

組織の上位者や経営陣より承認を得ます。もし開発を外部に委託する場合は、その作業ス

ケジュールなどを明らかにしておく必要があります。

これらの通り、システム化計画では、経営戦略などをもとに期待されるシステムを明確にした後、そのシステムを実現する為の 全体計画を実施することが主な流れとなります。

要件定義

続いてシステムの仕様など必要な要件を定義していく「要件定義」について学習します。

要件定義は事前に要求の分析を行い、現状とニーズを掴んだ上で実施・検討することが必要になります。

特に重要なのは仕様漏れなく、理想のシステム実現に向けて分析・検討することとなります。

次に要件定義の活動について紹介します。

①要求分析

要求項目の洗い出し、分析を行い、システム化へ向けたニーズを整理します。

また前提条件・制約条件の整理、解決策の検討、業務フローの検討なども実施

します。

②要件定義

業務上実現すべき要件である「業務要件」を定義します。例としては以下の通りです。

・業務の手順

・業務を行うために必要な情報

・業務を行った結果、出力される情報

・業務上の制約事項やルール

・業務に関わる組織での責任と権限の範囲

加えて、システムの機能を明らかにする「機能要件」、システムの性能・信頼性、移行要

件など機能以外の要件である「非機能要件」に分けて定義します。

これらは業務要件を実現する為に必要な要素を定義する作業となります。

これらの通り、要件定義はシステム開発における入口となる作業である為、仕様の相違がないよう、慎重に行う必要があります。

調達計画・実施

「調達計画・実施」について学習を進めます。

「調達」とはプロジェクトに必要な資源を用意することを示します。またシステムの購入や、新規にシステムを開発することも調達と定義されています。

そして自社開発以外の調達先となる「ベンダー」や「ITベンダー」はソフトウェア開発企業やメーカー、販売代理店などを示した名称となり、調達においては

多用される言葉のため覚えておきましょう。

調達計画

では調達の活動についてより詳しく見ていきます。

調達においては「調達計画」を実施することが重要となります。

具体的には要件定義書に基づき、製品やサービスの購入、内部や外部委託によるシステム開発などから調達方法を選択し、調達対象、要求事項、条件などを定義することを示します。

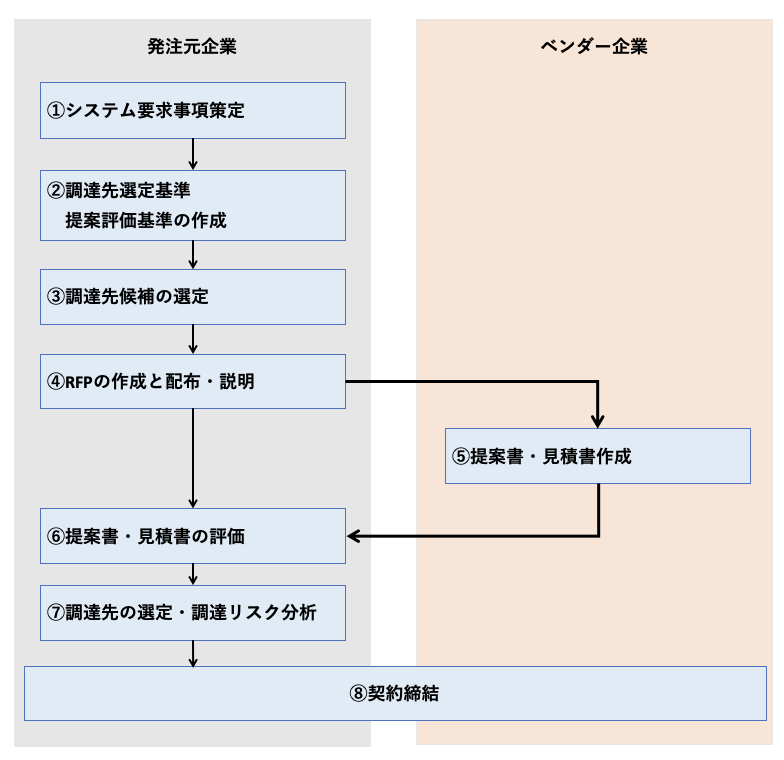

一般的な調達の流れは下図の通りです。ベンダーや開発システムの規模によっては異なる順序で行うケースもあります。

①システム要求事項の策定

システムの要求事項など、要件をまとめます。

②調達先選定基準、提案評価基準の作成

ベンダー企業からの提案書・見積書を検討する際に考慮する項目と選定の基準をあらかじ

め決めておきます。

③調達先候補の選定

事前にベンダー企業にRFI(情報提供依頼書)を配布し、ベンダー企業から提供された情

報を基に候補企業を絞ります。

RFI(Request For Information)は調達に必要な技術情報などをベンダーから提供してもら

う為、ベンダーに対してシステム化の目的や対象業務の内容を示すものです。

④RFP(提案依頼書)の作成と配布・説明

調達条件などを明示してベンダー企業に提案書の提出を依頼するためにRFP(Request For

Proposal)、RFQ(Request For Quotation)を作成します。

用意したRFPやRFQを調達先候補となるベンダー企業に配布し説明します。

⑤提案書・見積書の作成

RFPの情報を基に、ベンダー企業では開発するシステムの構成や開発手法などを検討し、

提案書を作成します。

RFPに記載された作業範囲に必要な費用を算出し、見積書を作成します。

⑥提案書・見積書の評価

候補ベンダー企業から提案された開発手法・必要な技術情報が適切かどうかを分析しま

す。

また見積書から開発に必要な作業項目が過不足なく含まれているか、見積金額は妥当かな

どを確認します。

⑦調達先の選定、調達リスク分析

提案書の評価、選定基準に基づいて調達先を選定します。

その際、調達リスク分析とし内部統制や法令遵守、「CSR調達」や「グリーン調達」など

の観点からも検討を行います。

CSR(Corporative Social Responsibility)調達

調達時に取引先が社員や外注先への人権、労働条件に配慮してるか、 環境への配慮を行っていないかなどを考慮し、調達基準を決めること

グリーン調達(グリーン購入)

調達に際して相手先企業が環境へ配慮した製品作りや部品調達を行っていること を考慮し、そちらを優先的に選定すること。

⑧契約締結

選定した調達先ベンダー企業と契約を交わします。金額・作業内容・納期だけでなく、

「守秘義務」や完成したシステムの「著作権」などについても契約に含めてます。

これらの通り、一般的な調達のプロセスでは、要求事項の策定や調達先候補の選定、見積り書作成など 様々なプロセスを経ていることを理解しましょう。

以上でビジネスインダストリの学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 システム化計画を立案するときに考慮すべき事項はどれか。

ア 運用を考えて,自社の社員が開発する前提で検討を進める。

イ 開発,保守,運用に関する費用と投資効果を明確にする。

ウ 失敗を避けるため,同業他社を調査し,同じシステムにする。

エ テスト計画,運用マニュアル及び障害対策を具体的に示す。

(出典:平成23年秋期 問66)

問2 非機能要件の定義で行う作業はどれか。

ア 業務を構成する機能間の情報(データ)の流れを明確にする。

イ システム開発で用いるプログラム言語に合わせた開発基準、標準の技術要件を作成する。

ウ システム機能として実現する範囲を定義する。

エ 他システムとの情報授受などのインタフェースを明確にする。

(出典:令和元年秋期 問65)

問3 国や地方公共団体などが、環境への配慮を積極的に行っていると評価されている製品・サービスを選んでいる。この取組みを何というか。

ア CSR

イ エコマーク認定

ウ 環境アセスメント

エ グリーン購入

(出典:平成30年春期 問65)

解説

問1 システム化計画を立案するときに考慮すべき事項はどれか。

[正解]

イ

システム化計画の立案は、企画プロセスを構成するアクティビティの1つで「業務モデルの作成」、「費用対効果の予測」、「プロジェクトの目標設定」、「プロジェクト計画の作成と承認」など18のタスクがあります。

システム化計画の立案で実施されるタスクに「システム実現時の定量的、定性的効果予測を行う。また、開発、運用、保守に関する期間、体制、工数の大枠を予測し、システム実現のための費用を見積もる。

費用と効果とを対比させ、システムへの投資効果と時期などを明確にする。」という項目が含まれているので正解は「イ」になります。

問2 非機能要件の定義で行う作業はどれか。

[正解]

イ

ア:機能要件の定義で行います。

イ:正解。開発にかかわる制約条件ですので非機能要件の定義で行います。

ウ:システム要件定義で行います。

エ:システム方式設計で行います。

問3 国や地方公共団体などが、環境への配慮を積極的に行っていると評価されている製品・サービスを選んでいる。この取組みを何というか。

[正解]

エ

ア:企業活動において経済的成長だけでなく、環境や社会からの要請に対し、責任を果たすことが企業価値の向上につながるという考え方です。

イ:エコマーク認定は、生産から廃棄までを通じて環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品を認定する制度です。認定された商品はエコマークを表示することができます。

ウ:環境アセスメント(環境影響評価)は、主として大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査することによって、予測、評価を行う手続きのことです。

エ:正解。グリーン購入は、環境負荷の少ない製品、環境保護に取組む企業から優先的に購入する調達方針です

Lesson 4

Chapter 2

経営戦略

経営戦略手法

Chapter1では情報システムをどのように活用していくかの計画を示す、システム戦略について学習しました。

ここからは経営の視点から施策を実行していく「経営戦略」について学習します。

まず経営戦略では目標を設定した後、「計画」、「実行」、「検証」、「処置」を繰り返しながら実施結果や状況を見極め、

その後の施策に生かしていきます。

また経営戦略を立てる上で、他社の動向を分析することは重要となります。それは他社との差別化を図れることや他社と自社を比較することで新たなビジネスを見出すことが

できるからです。

ではどのように他社の動向を分析するか、代表的な方法としては次のようなものがあります。

①ベンチマーキング

他社のプロセスを指標(ベンチマーク)として設定し、自社の業務プロセスと比較すること

です。

②ベストプラクティス分析

他社のやり方を研究し、自社に適切な実践方法(ベストプラクティス)を見つけ出す方法

です。

上記は他社との差別化を図る上で必要な分析手法となりますが、経営戦略を立てる上では他にもさまざまな手法があります。代表的な手法をいくつか紹介します。

・集中戦略とコアコンピタンス経営

「集中戦略」は特定範囲に資源を集中させ、他社との競争を優位に進める戦略です。

他社より優れた技術・ノウハウを持つ分野を「コアコンピタンス」と呼びます。またコア

コンピタンス経営とは「得意分野に集中することで効率よく利益を上げる」戦略です。

・コストリーダーシップ戦略

大きなシェアを持つ優位性を生かし、コストダウンを図り、さらに優位に立つ戦略です。

・差別化戦略

他社との差別化を図るために、特化した製品やサービスに注力することでシェアを確保す

る戦略です。

これまでの経営戦略の説明においては他社よりも優位に立つ為の戦略でしたが、他社と競い合うだけでなく、協力するケースもあります。

このように企業同士が競争を避け、協業し発展を目指す協調戦略を「アライアンス」といいます。

また協業のほか、さまざまな「業務提携」があります。互いの技術・市場を補完することで短期に大きな市場を取り込める反面、提携解消時にノウハウが流出するなどといったリスクもあります。

M&A(Mergers and Acquisitions)

さらに協力な提携関係としては企業の合併・買収を行う「M&A(Mergers and Acquisitions)」があります。

競合製品を持つ企業を買収し、市場の優位性を高めたり、異なる分野の企業同士が合併し、新規の市場や製品の開発を目指すケースがあります。

またM&Aの為に株式公開買付が行われることもあります。「TOB(Take-Over Bid)」とも呼ばれ、ある企業の株式を、買取価格、買取株数、買取期間などを

表明した上で、不特定多数の株主から買取、一気に株を取得する方法です。

大株主となることでその企業の経営をコントロールできるようになり、自社を優位に導くことができます。

マーケティング

続いてマーケティングについて学習します。

「マーケティング」とは商品やサービスを顧客に販売するために、商品やサービスに関する情報を収集し、分析し、顧客に伝える戦略的な活動です。

その中でも消費者が求める製品などの受け入れ度合いを調査する活動がシステム開発では重要になります。

またマーケティングは製品の企画や開発の前に実施することがほとんどで、その製品がどの程度の価値・利益を生むか把握することができます。

よって経営戦略を立てる上でマーケティングはとても重要な活動となります。

3C分析

ではどのようにマーケティングを実施していくのか学びましょう。

一般的には「3C分析」という手法を用いて、調査を進めます。

3CとはCustomer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)を示し、それぞれを分析することで失敗要因を事前に除くことができ、且つ

差別化した製品・商品を投入することができます。

それぞれの要素について見ていきましょう。

①Customer(市場・顧客)の分析

自社のターゲットとなる顧客や一般消費者、市場などを分析します。

具体的には企業や個人がコントロールできない外部要因と自社内で改善可能な内部要因を

基に分析します。

外部要因は国内の景気動向やトレンド、テクノロジーの進化などが該当します。外部要因

を分析することで、社会的な傾向や変化を把握し先手を打つヒントを得ることができま

す。

内部要因は競合や新規参入企業、販売者の交渉力などが該当します。内部要因を整理する

ことで自社の立ち位置を把握し、改善点を見つけることができます。

②Competitor(競合)の分析

続いて、競合の分析を行います。

主に市場において競合がどのような動きをするのかを調査します。分析は「結果」と「結

果の要因」に分けて考えます。結果では競合企業の売上や顧客数などを調査します。

これらの数値データから競合の結果を算出します。要因については、算出した結果からな

ぜそのような結果に至ったのか、その要因を分析し競合企業について調査します。

③Company(自社)の分析

最後にこれまでの分析結果をもとに、自社の分析を行います。

市場や顧客、競合の情報から、自社の強みと弱みを明確にしていきます。自社の分析を基

に、競合と差別化できることや得意な点を洗い出し、自社の進むべき道を明確にしていき

ます。

これらマーケティングの活動で得た、製品や市場における現状を基に経営戦略へ反映していくことが重要となります。

またマーケティングにおいては商品のターゲットになる顧客層を決め、その顧客層の特性を分析することも必要です。それは必ずしも価格が安く技術的にも優れた良い製品だけが売れるとは限らないからです。

たとえ良い製品でも年齢・性別などターゲット層により、需要は異なります。

そこでマーケティング戦略としては、さまざまな要素を組み合わせて考える「マーケティングミックス」が重要になります。

マーケティングミックス

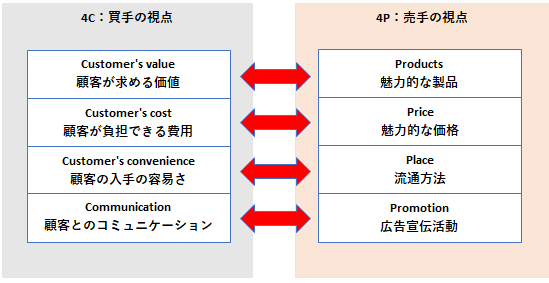

マーケティングミックスとは販売戦略を立てる際の考慮すべき4つの要素(「4P(製品、価格、流通、広告戦略)」)を満足させる手段を組み合わせ、最適な戦略を立てることを表します。

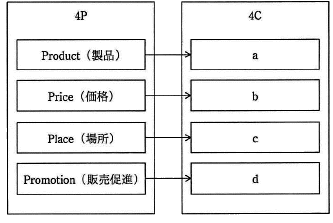

4Pは「売り手側の視点」から必要な要素ですが、同時に「買い手の視点」である4Cも戦略上重要な要素となります。

下図の通り、4Cと4Pの各要素はそれぞれ対応しています。

たとえば魅力的な商品を開発する上では、顧客が求める価値を調査する必要があり、対応関係を意識する必要があります。

よって下図のように、それぞれの対応関係を基に戦略を立てることが重要となります。

マーケティング戦略

続いて「マーケティング戦略」について学んでいきます。

マーケティング戦略とはマーケティングを基にした戦略指針であり、製品投入を見極める「製品戦略」、価格設定戦略の「価格戦略」、流通経路を確保する「流通戦略」、

消費者に認知してもらうための広告・販売促進を行う「プロモーション戦略」に分けられます。

これら各戦略について詳細を見ていきましょう。

・製品戦略

マーケティングリサーチに基づいて自社製品の検討を行い、新商品や廃止商品、

販売促進を行うべき商品を見極めます。

製品戦略を立てる際、製品を市場に投入してから、撤退までの「製品ライフサイクル

(PLC:Product Life Cycle)、プロダクトライフサイクル」の見極めが必要になります。製品

はその時々によって需要、流行り廃りが異なるためこれらの要素を把握していくことが重

要になります。

・価格戦略

価格戦略とは利益確保と顧客満足が両立する価格を決めることです。

これには次のような方法があります。

①コストプラス法

製品の製造原価や営業経費などを基にマージンを加え、価格を設定する方法です。

②バリュープライシング

顧客が判断する価値によって価格設定を行う方法です。

③スキミングプライシング

新規開発製品の発売時に価格を高く設定する方法です。

・流通戦略

生産者の商品を消費者に届ける為の「マーケティングチャネル(販売経路)」を考えること

です。

・プロモーション戦略

消費者へ商品を知ってもらう為の活動を示します。

方法として広告、販売促進、訪問によるプレゼンテーションがあります。

これらの通り、マーケティングは様々な視点で調査・分析をすることが可能な為、最適な要素を組み合わせ戦略を立てることができます。

ビジネス戦略と目標・評価

企業理念・企業のビジョンを踏まえながら、経営戦略やマーケティングを具現化していく「ビジネス戦略」について学習します。

ビジネス戦略は様々な要素を分析しながら戦略・目標を定める必要があります。

例えば、業績だけ上がるようなビジネスをしても従業員や顧客の満足を得ていなければ企業としての価値は下がってしまいます。このように1つの要素に注力するのではなく、他の要素とのバランスを考え、多角的な視点で物事をみる必要があります。

では具体的にどのような方法で分析・戦略を立てていくか代表的な手法を紹介します。

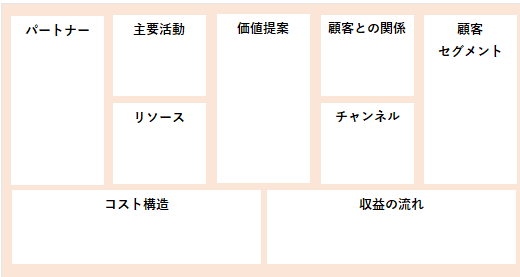

・ビジネスモデルキャンパス

「ビジネスモデルキャンパス」とは、ビジネスに必要な要素を整理し、改善策や新規戦略

を検討する為の手法です。

特にビジネス戦略を立てる上では現状のビジネスモデルを把握すると共に現在の状況を分

析し課題や改善点を抽出することが重要となります。これら状況把握や課題・改善点の抽

出において、ビジネスモデルキャンパスが活用できます。

ではどのように現状を整理するのか、例を見ていきましょう。

下図がビジネスキャンパスモデルの一例です。

ビジネスモデルキャンパスでは9つの構成要素(パートナー、主要活動、リソース、価値提

案、顧客との関係、チャンネル、顧客セグメント、コスト構造、収益の流れ)に分けた後、

各欄にその状況を書き込むことで、現状を整理します。これにより全体のバランスを確認

しながら、現状のビジネスモデルを把握することができ、改善策や新規戦略を検討するこ

とができます。

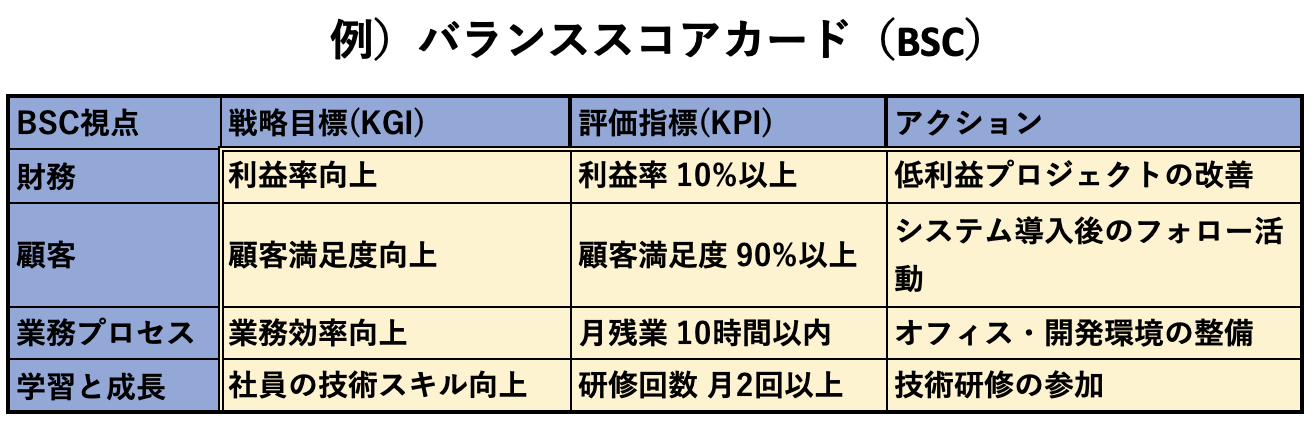

・BSC(バランススコアカード)

「BSC(バランススコアカード)」とは、いくつかの視点から業績や経営を評価し、経営戦略

の検討や実行に役立てる手法です。

特徴は従来から用いられてきた収益などの「財務の視点」だけでなく、「顧客の視点」、

「内部ビジネスプロセスの視点」、「学習と成長の視点」の4つの視点を用いて評価・戦

略へ役立てることです。

では具体的にどのような流れで進めていくのか見ていきましょう。

①企業のビジョン・戦略の立案

まず事前準備としてBSCを活用する前に、企業のビジョン・戦略を立案します。

ビジョン・戦略は企業がなりたい姿であり、経営戦略においてはとても重要です。

今回は例として「5年以内に上場する」といったビジョンを定めます。

②ビジョン・戦略に対する目標策定

ビジョン・戦略が決まった後、本題のBSCを作成していきます。

イメージとしては下図の通りです。

まず立案した戦略に対して、各視点ごとに必須となる目標(KGI:重要目標達成指標)を立て

ます。例として利益率向上、顧客満足度向上、業務効率向上、社員の技術スキル向上と

いった目標を定めました。これら各視点の目標は1つだけ達成しても、ビジョン・戦略達

成には近づかないことを理解する必要があります。各視点の目標は経営のバランスと同

様で、突出して良いものがあったとしても、1つでも悪いものがあればそこからマイナス

の方向に傾いてしまいます。

例えば利益率が良かったとしても、顧客満足度が悪ければ顧客離れに繋がり、結果とし

て利益も低下することが予想できます。よってビジョン達成のためにはバランス良く各

視点の目標を検討する必要があります。

③目標指標の策定

各視点で定めた目標に対し、評価指標(KPI:重要業績評価指標)を決めます。

ここでは具体的な数値を示すことで、評価基準が明確になり達成度合いを定量的に出す

ことができます。

例として下図の業務プロセスにおいては、月残業10時間以内といった指標を定めていま

す。

④アクションプランの策定

最後に目標指標を達成するための具体的なアクションプランを設定します。

ここではより具体的な行動計画を示すことが重要です。下図において、学習と成長の視

点では技術研修の参加と設定しています。技術研修に参加することで、評価指標の達成

に影響を与えることができ、結果として戦略目標の技術スキル向上にも繋げることがで

きます。

これらの通り、BSCを作成することで従業員一人一人にとって取り組みやすい行動目標が

計画でき、企業一丸となって目標達成に取り組めるようになります。また目標が達成でき

なかった場合もこれらの取り組みを改善することで、戦略達成に向け役立てることができ

ます。

・CSF(重要成功要因)

「CSF(重要成功要因)」とは、競争優位を確立し事業を成功するために必要な重要要因のこ

とです。

まず戦略目標達成の為に重要度の高い施策から優先順位を付け、必要な要因だけを選びま

す。そして選んだ要因の施策に経営資源を集中して投入し、目標達成をより確かなものに

する手法です。

これらのようにビジネス戦略においては、企業外、企業内にある要因を整理し目標達成への計画を立てることが重要となります。

経営管理システム

続いて経営管理システムについて学習します。

まず「経営管理」とは企業が持つ経営資源に加え、目標達成のために必要な行動を管理することです。

具体的には人事管理、財務管理、生産管理、販売管理、顧客管理などが含まれ、これらはシステムを利用して経営していきます。

このように経営を管理するシステムを「経営管理システム」と呼びます。

また経営管理システムには様々なものがあります。

例として代表的な経営管理システムをいくつか紹介します。

①KM(ナレッジマネジメント)

KM(Knowledge Management)のナレッジとは「知識」を示します。

企業内に散財する個々の知識を情報として共有し経営に生かす考えのシステムです。

②ERP(経営資源管理)

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業内の基幹業務を連携させ統合的に管理する情報

システムで、企業活動の最適化を実現する管理手法となります。

③SFA(営業支援)

SFA(Sales Force Automation)は、顧客の情報や取引の履歴などをデータとして蓄積し、営

業部全体で利用可能とする営業支援システムです。

④CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は、一元管理された顧客データベースの活用に

より顧客満足度向上と優良顧客の固定化を図る管理およびシステムです。

⑤SCM(供給連鎖管理)

「SCM(Supply Chain Management)」は、製品構造や販売管理の意味を持ちます。「SCMシ

ステム」とは取引先との受発注、部品や資材の調達~生産、物流までの流れを管理・最適

化して在庫コストや流通コストの削減を行うためのシステムです。

以上で企業活動の学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 企業経営で用いられるコアコンピタンスを説明したものはどれか。

ア 企業全体の経営資源の配分を有効かつ統合的に管理し,経営の効率向上を図ることである。

イ 競争優位の源泉となる、他社よりも優越した自社独自のスキルや技術などの強みである。

ウ 業務プロセスを根本的に考え直し、抜本的にデザインし直すことによって、企業のコスト、品質、サービス、スピードなどを劇的に改善することである。

エ 最強の競合相手又は先進企業と比較して、製品、サービス、オペレーションなどを定性的・定量的に把握することである。

(出典:平成31年春期 問67)

問2 売手の視点であるマーケティングミックスの4Pに対応する、買手の視点である4Cの中で、図のaに当てはまるものはどれか。ここでア~エはa~dのいずれかに対応する。

ア Communication (顧客との対話)

イ Convenience (顧客の利便性)

ウ Cost (顧客の負担)

エ Customer Value (顧客にとっての価値)

(出典:平成28年秋期 問68)

問3 バランススコアカードの内部ビジネスプロセスの視点における戦略目標と業績評価指標の例はどれか。

ア 持続的成長が目標であるので、受注残を指標とする。

イ 主要顧客との継続的な関係構築が目標であるので、クレーム件数を指標とする。

ウ 製品開発力の向上が目標であるので、製品開発領域の研修受講時間を指標とする。

エ 製品の製造の生産性向上が目標であるので、製造期間短縮日数を指標とする。

(出典:令和元年秋期 問67)

問4 ナレッジマネジメントを説明したものはどれか。

ア 企業内に散在している知識を共有化し、全体の問題解決力を高める経営を行う。

イ 迅速な意思決定のために、組織の階層をできるだけ少なくしたフラット型の組織構造によって経営を行う。

ウ 優れた業績を上げている企業との比較分析から、自社の経営革新を行う。

エ 他社にはまねのできない、企業独自のノウハウや技術などの強みを核とした経営を行う。

(出典:平成30年春期 問70)

解説

問1 企業経営で用いられるコアコンピタンスを説明したものはどれか。

[正解]

イ

ア:ERP(EnterPrise Resource Planning)の説明です。

イ:正解。コアコンピタンスの説明です。

ウ:BPR(Business Process Reengineering)の説明です。

エ:ベンチマーキングの説明です。

問2 売手の視点であるマーケティングミックスの4Pに対応する、買手の視点である4Cの中で、図のaに当てはまるものはどれか。ここでア~エはa~dのいずれかに対応する。

[正解]

エ

ア:「Promorion」に対応する要素なのでdに当てはまります。

イ:「Place」に対応する要素なのでcに当てはまります。

ウ:「Price」に対応する要素なのでbに当てはまります。

エ:正解

問3 バランススコアカードの内部ビジネスプロセスの視点における戦略目標と業績評価指標の例はどれか。

[正解]

エ

ア:財務の視点です。

イ:顧客の視点です。

ウ:学習と成長の視点です。

エ:正解。内部ビジネスプロセスの視点です。

問4 ナレッジマネジメントを説明したものはどれか。

[正解]

ア

ア:正解。ナレッジマネジメントの説明です。

イ:フラット型組織の説明です。

ウ:ベンチマーキングの説明です。

エ:コアコンピタンス経営の説明です。

技術開発戦略の立案

ここからは経営戦略に基づき、将来に向けた投資目標を定めていく「技術開発戦略」について学習します。

技術開発戦略では技術の可能性を見極め事業に結び付け、経済的価値を創出していくことが求められます。またこれらをマネジメントすることを

「MOT(Management Of Technology:技術経営)」と呼び、具体的には継続的な技術進化や技術改革、新規事業の創出、戦略上価値の高い特許の取得、外部との共同開発などの方法が挙げられます。

また技術開発では他社よりも優位に立つ為の新しいものを見出す必要があります。 技術開発によるイノベーションを継続的に生み出すためには、以下の要素を循環させていくことが重要となります。

①技術・製品価値創造(Value Creation)

イノベーションを創造するための行動です。

研究・開発の拡大、質の向上、人材育成や企業組織改革、情報交流の活性化、企業促進な

どがあります。

②価値実現(Value Delivery)

創造したイノベーションを実現する行動です。

イノベーションを利用したビジネスモデルを設計、構築し、実証を実施、価値を送り出す

ための手立てを行います。

③価値利益化(Value Capture)

イノベーションを市場価値に転換する行動です。

新しい需要の創出、価値に見合う値付け、競争者との差別化を行っていきます。

これらは価値創出の「3要素」と呼ばれています。

また技術開発における戦略は、自社の主となる技術を見極めることが重要となります。

そのためには、目標とする市場の製品動向、将来必要となる技術およびその動向を分析し、効率よく戦略を立てることが重要です。

仮に自社だけでは技術が不足していたり、時間・コスト面で市場に対応不可能なときは、他社からの技術を獲得して補うことも必要です。

これら技術戦略として必要となる要素は以下の通りです。

・コア技術

他社には追従できない一連の技術を指します。

将来その企業の収益を支え続ける技術です。

・技術提携

各々の企業が保有している技術やノウハウを提供し合うことを「技術提携」といいます。

互いに協力し合いながら開発、発展させたり、保持している技術を使って新たに製品

開発をすることなども含みます。

これらの通り技術戦略は自社が優位に立つ為の経済的価値を見出すものであり、企業の核を構築する戦略でもあります。

技術開発計画

技術戦略に続き、技術計画について学習します。

「技術開発計画」は経営戦略や技術開発戦略に基づいて、計画を具体化していくものです。

具体的には技術開発に向けた投資の計画、拠点の計画、人材確保の計画、経営資源の最適配分、投資対効果の予測などを行います。

これらの計画を立案し明確にすることで、技術開発の道筋が鮮明となり、企業のイメージに沿った戦略を実現することが可能となります。

また上記計画を立てる上で、重要な活動がいくつかあります。

代表的な活動は次の通りです。

・開発工程の効率化

製品の企画、設計、開発、販売、保守など、各工程を同時並行的に進める方法が、「コン

カレントエンジニアリング(Concurrent Engineering)」です。

利点は、全体期間の短縮が挙げられますが、後工程の意見をフィードバックしながら前工

程を進めることで、無駄を省きコストダウンに繋げることができます。

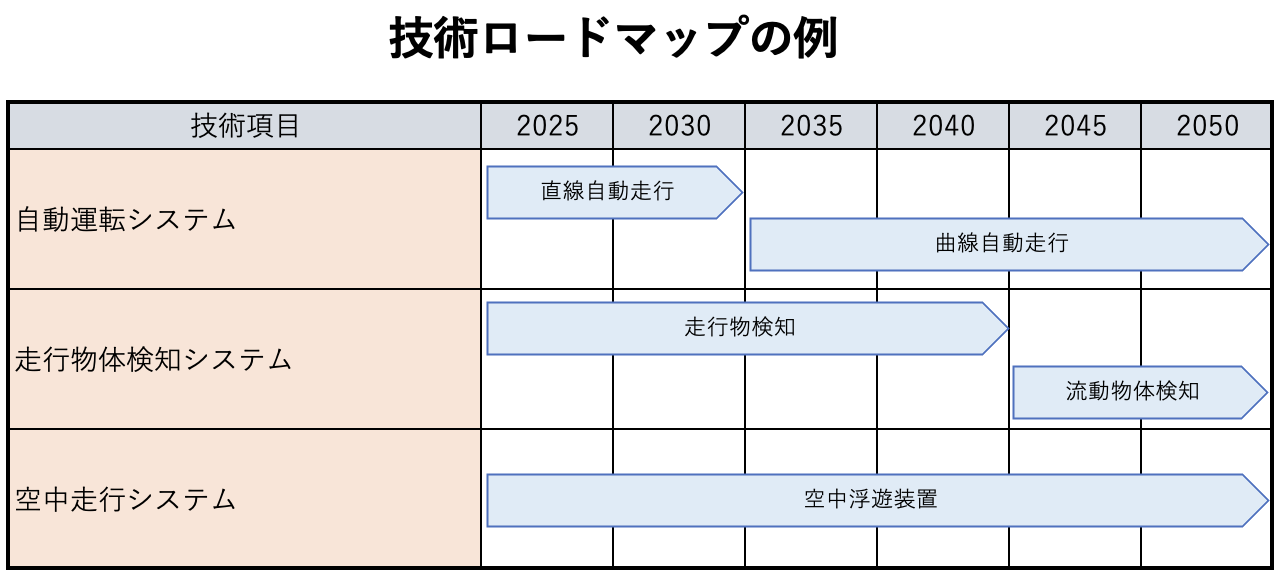

・技術開発の未来像を提示するロードマップ

計画に基づいた具体的な対応として、ドキュメントを作成する際に、各種のロードマッ

プを作成します。

具体例は以下の通りです。

上記の通り、「技術ロードマップ」は将来における技術分野の進展を予測し、「どんな技

術が、いつ達成され、実現によってどんな影響がでるか」を時系列で表現したロードマ

ップのことです。

策定した技術開発戦略の内容を、利用者向けにわかりやすく表現する場合などによく利用

されます。

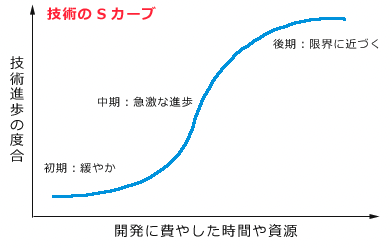

技術のSカーブ

また技術開発における全般の知識として、「技術のSカーブ」という理論を紹介します。

技術のSカーブとは、「新しい技術は開発当初は緩やかに進歩するが、あるときからは急激に発展し、やがて停滞していく」という理論です。

以下グラフのように技術進歩の度合い縦軸、開発に費やした時間や資源を横軸に置き、ある技術開発におけるグラフをプロットすると

S字を描いたカーブになります。

このように技術開発は初期は緩やかに進歩し、中期は急激な進歩を遂げ、後期から衰退し再度緩やかになることを理解しましょう。

引用元:https://www.fe-siken.com/kakomon/28_aki/q70.html

引用元:https://www.fe-siken.com/kakomon/28_aki/q70.html

以上で法務の学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 技術経営におけるプロダクトイノベーションの説明として、適切なものはどれか。

ア 新たな商品や他社との差別化ができる商品を開発すること

イ 技術開発の成果によって事業利益を獲得すること

ウ 技術を核とするビジネスを戦略的にマネジメントすること

エ 業務プロセスにおいて革新的な改革をすること

(出典:令和元年秋期 問68)

問2 技術は、理想とする技術を目指す過程において、導入期、成長期、成熟期、衰退期、そして次の技術フェーズに移行するという進化の過程をたどる。この技術進化過程を表すものはどれか。

ア 技術のSカーブ

イ 需要曲線

ウ バスタブ曲線

エ ラーニングカーブ

出典:平成30年秋期 問70)

解説

問1 技術経営におけるプロダクトイノベーションの説明として、適切なものはどれか。

[正解]

ア

ア:正解。プロダクトイノベーションの説明です。

イ:MOT(Management of Technology、技術経営)の説明です。

ウ:技術戦略マネジメントの説明です。

エ:プロセスイノベーションの説明です。

問2 技術は、理想とする技術を目指す過程において、導入期、成長期、成熟期、衰退期、そして次の技術フェーズに移行するという進化の過程をたどる。この技術進化過程を表すものはどれか。

[正解]

ア

ア:正解。

イ:需要曲線は、縦軸に販売価格、横軸に需要数量をとった需要量の関係を表す曲線です。販売価格が下がるほど需要が上がるので、基本的には右下がりのグラフとなります。

ウ:バスタブ曲線は、故障率曲線とも呼ばれ、機械や装置の時間経過に伴う故障率の変化を表示した曲線です。導入当初は初期不良により故障率が高く、故障率が低い時期が続き、製品寿命に近づくと故障率が高くなるので浴槽のような形状のグラフになります。

エ:ラーニングカーブは、学習曲線とも呼ばれ、横軸に学習や練習に費やした労力、縦軸に習熟度をとって両者の関係を表した曲線です。初期はあまり習熟度が上がらず、ある時点を過ぎると急激に伸び、やがて習熟の限界近くに達してあまり伸びなくなるのでS字になります。

ビジネスシステム

ここからは様々な業務で使用されるビジネスシステムについて学習します。

まず「ビジネスシステム」とは、社内外で業務に使われているシステム全般を指します。

では具体的にビジネスシステムとはどういったものか、代表的なビジネスシステムの分野について紹介します。

・社内業務支援システム

社内業務をサポートするシステムです。

業種に限らず必要な機能は共通するものが多いため、パッケージソフトの利用も可能で

す。

例としては会計ソフトや営業支援ツールなどが挙げられます。

パッケージソフト

業務における基本的な部分が用意された市販ソフトで、自社の業務に合わせたカスタマイズが可能。

例)財務・会計システム、人事・給与システム、Web会議システムなど

・基幹業務支援システム

企業活動の中心となるメイン業務を支援するシステムです。

業種や企業ごとに必要な機能が異なりますが、共通部分はパッケージソフトの利用も可能

です。

例)生産管理システム、物流情報システム、販売管理システム、医療情報システム、POSシ

ステムなど。

また基幹業務支援システムの一例として、POSシステムを紹介します。

「POS(Point Of Sales:販売時点情報管理)システム」は、バーコードの読み取りにより販

売された商品の情報を即時に収集・処理するシステムで、小売りチェーンなどで利用され

ています。

販売の度に小売店のPOSレジからネットワーク経由で情報(商品名、個数など)が送られま

す。本社では送られた情報を基に在庫管理を行い、補充が必要な商品を在庫から配送する

とともに、在庫が不足しているものはメーカーに注文する流れとなります。

・行政システム、公共情報システム

企業や個人が行政と関わる部分をサポートするシステムで、政府や自治体によって運用さ

れています。個人が利用する行政・公共システムでは「デジタルディバイド(情報格差)」に

よって起こる、利用者間の利便性の違いが問題になることがあります。

例として、「マイナンバー」を挙げることができます。

国民一人一人が持つ12桁の番号で、この番号をシステムで管理することで税・年金・雇用

保険などの行政手続きが効率化されます。

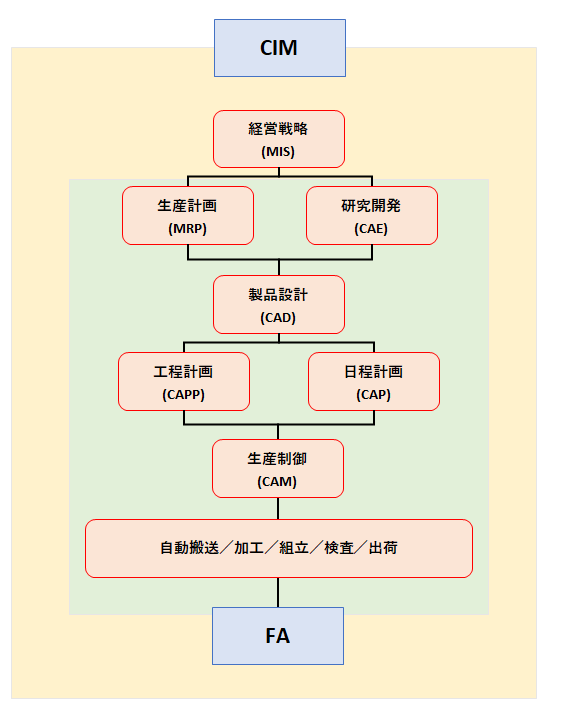

エンジニアリングシステム

続いてエンジニアリングシステムについて学習します。

「エンジニアリングシステム」は製品の設計・開発に使うためのシステムで、全範囲を網羅する

「CIM(コンピュータ統合生産)」を筆頭にそれぞれの工程で様々なシステムが組み合わされ利用されています。

各システム同士の関連は下図のようになっています。

では上図をもとにそれぞれの要素について見ていきましょう。

・コンピュータ支援システム

①CIM(コンピュータ統合生産)

「CIM(Computer Integrated Manufacturing)」はすべての生産管理情報をコンピュータで

一括管理し、各工程で情報を共有することで、生産の効率化を図るシステムです。

CIMの範囲は経営戦略から開発設計、資材発注、加工・組み立て、出荷に至るまで製品

に関わる技術情報、管理情報など広く網羅しています。

②MIS(経営情報システム)

「MIS(Management Ingormation System)」は経営における意思決定の支援を行うシステ

ムです。

多くの情報をデータベースで管理し、必要なときに必要なデータを提供することを目的

としています。

③CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)

「CAE(Computer Aided Engineering)」は工業製品の設計段階でコンピュータを活用して

計画、設計、解析、試作などを行います。

実際には技術計算、CAD、CAM、データベース、モデリングなどを使って進めていきま

す。

④CAD(コンピュータ支援設計)

「CAD(Computer Aided Desing)」はコンピュータを使った設計を指すものです。

データベース化された設計情報を基に対話的に設計を行うことができます。入力装置に

は、キーボードやマウス以外にディジタイザなど、出力装置には高性能のディスプレイ

装置や図面の出力のためのプロッターなどが使用されます。

⑤CAM(コンピュータ支援生産)

「CAM(Computer Aided Manufacturing)」は機械加工等をコンピュータによって自動化

し、無人化を可能にすることができます。

代表例としてはCADで作成された設計データに基づき「NC制御」の工作機械に対する指

令データを作成し組み立て、加工工程の自動制御を行います。

・生産システム

①FA(ファクトリオートメーション)

「FA(Factory Automation)」は工場における生産工程の自動化を図るシステムで、製品開

発から製造までの情報化・自動化を進め生産性の向上を図ることを目的としています。

②CAP(コンピュータ支援計画)

「CAP(Computer Aided Planning)」とは生産計画に基づき、作業の日程や機械の割り当

てなどを行う管理システムです。

③MRP(資材所要量計画)

「MRP(Material Requirements Planning)」は生産計画を基に生産管理を効率化する手法

です。

必要な資材と期日、発注タイミングなどを的確に予測し、過剰在庫・資材不足で生産が

滞るなどのトラブルを防止します。

これらの通り技術的な分野だけにシステムが導入されているわけではなく、経営情報システムなども間接的に開発分野に関わっていることが分かります。

e-ビジネス

ネットワークを利用してビジネスを行うシステム、「e-ビジネス」について学習します。

近年のビジネスではIT化によりネットワークを利用することが増え、その範囲は年々拡大しています。

企業間の取引はもちろん、ネット銀行やショッピングモールなど、対消費者との取引、行政機関とのやり取りも一般化されています。

EC(Electronic Commerce)

またインターネット上で商取引の一部、または全部を行う取引形態、「EC(Electronic Commerce:電子商取引)は様々なシステムに利用されています。

代表例をいくつか紹介します。

・電子受発注システム(EOS)

「電子受発注システム」は「EOS(Electronic Ordering System)」とも呼ばれるもので、伝票

などで行っていた受発注をデータの受け渡しによって行うものです。

特にPOSシステムと連動させ、在庫情報や物流、倉庫情報などのシステムを組み合わせる

ことで、自動発注や検品作業の省力化につなげることが可能です。

①電子調達システム

企業が資材・原材料などの調達を電子的に行うことを「電子調達」と呼んでいます。

方法としては取引関係のある企業とネットワークを介してやり取りを行い到達を実施し

ます。

②電子入札

電子調達に対して入札を行うことです。

主に公共事業などの調達で行われる電子入札では、公告から入札、通知、契約までの標

準化が進んでおり、参加者はその仕組みを利用することで自由に参加することができま

す。

③オンラインショッピング

Web上の仮想店舗から商品を購入するやり取りで、「ネットショップ」ともいいます。

・電子決済システム

商取引などにおける決済をネットワーク上で行う仕組みです。

金融取引だけでなく、電子マネーによる決済などもあります。

①インターネットバンキング

ネットワークを通じて銀行口座間への振込、残高照会、振替などを行う仕組みです。

②ICカード、RFID応用技術

「ICカード」は磁気カードに比べ偽造されにくいため、銀行のキャッシュカードによる

デビットカードやクレジットカード、電子マネーなどに用いられています。

また近距離無線通信による「RFID」は非接触型で読み取り機に通さなくてもICチップの

情報が読み取れることから商品管理などに利用する「ICタグシステム」に利用されてい

ます。

上記の通り、ECに含まれるものは様々で、私たちの生活を便利にするシステムが多く含まれています。

またe-ビジネスでの取引は、取引を行う相互の立場によって以下のように分類されます。

| 関係 | 説明 |

|---|---|

| B to B | 企業間の電子商取引のことで、B(Business)は企業を意味している。受発注や決済、e-マーケットプレイスなど、さまざまな応用例がある。 |

| B to C | 企業と一般顧客との間で行われる電子商取引のこと。C(Consumer)は一般消費者の意味。ネットショップの商取引などが該当する。 |

| B to E | 企業とその従業員(Employee)との間の電子商取引。社内販売などが該当する。 |

| C to C | Cはどちらも一般消費者(Consumer)の意味。個人同士で取引するネットオークションなどが該当する。 |

| G to B | G(Government)は行政機関を意味しており、企業と行政機関との取引を指す。電子調達や入札が該当する。 |

| G to C | 官庁や地方自治体などの行政機関と国民・市民の間で行われる電子取引のこと。行政機関、市民との取引。 |

| O to O | OtoO(Online to Offline)はネットワーク情報から実店舗へ顧客を誘導すること。例えば魅力的な商品特売情報を提示して店舗に赴かせたりする。 |

上記関係の種類においても、e-ビジネスは様々な用途・業界・業種で使用されており、企業から私たち個人への取引も該当することが分かります。

続いてe-ビジネスの形態について紹介します。まず代表例については以下の通りです。

・e-マーケットプレイス

インターネット上に開設されている企業同士の市場取引の場のことを指します。

さまざまな業種向けのe-マーケットプレイスがインターネット上に開設され、複数企業間

の電子商取引(主にB to B)が積極的に行われています。

・ネットショップ

ネットショップは在庫商品の保管場所さえあれば、店舗は不要となります。故に接客も電

話やメールのみなので販売担当者も少数で対応できます。

実店舗の陣列棚とは異なり、商品紹介ページには多数の商品を長期にわたって掲載できる

ため、販売数量の少ない商品を扱うことも容易です。

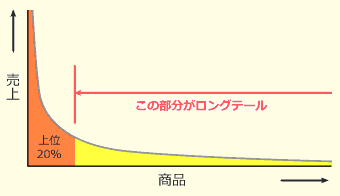

ネットショップの取り扱い商品の販売傾向は販売量の少ない商品がしっぽのように長く続

くグラフの特徴から「ロングテール」と呼ばれています。

引用元:https://www.fe-siken.com/bunya.php?m=21&s=3&no=4

引用元:https://www.fe-siken.com/bunya.php?m=21&s=3&no=4

・レコメンデーションシステム

顧客の購入情報やWeb閲覧情報、トレンド情報などを基に、顧客の好みに合わせておすす

め商品を表示するシステムです。

・アフィリエイト(成功報酬型広告)

企業のWebサイトや個人のブログにバナー広告を掲載し、クリックした閲覧者が商品を購

入したり、会員登録をするとサイトやブログの主催者に成功報酬が支払われる仕組みで

す。

民生機器

ここからは民生機器について学習します。

まず「民生機器」とは一般家庭が生活する上で使用する機器であり、

浸透している機器は数多くあります。その中でもネットワークにつながった情報機器が浸透し、ITが活用され、

時間場所問わず、簡単にコンピュータにつなげられる機器が増えてきました。

これらITを活用する概念を「ユビキタスコンピューティング」と呼び、詳細には、身近な機器に組み込まれたコンピュータがネットワークを介してシステムと連携し、利用者は特に意識することなく、機器が提供する情報やサービスを手軽に利用できる環境を指します。

例としては冷蔵庫を挙げてみます。

例えばある食材が残り少なくなった場合、ネットワークを介しその所有者のスマホに該当食材が少なくなったなどの通知を送るサービスがあります。

上記一例のように、家庭で使用される家電の中にシステムが組み込まれていることは珍しくありません。

そしてこれらのシステムを「組み込みシステム」と呼び、例として炊飯器やエアコンはセンサーを持ち、感知した情報を基に、「マイクロコンピュータ(マイコン)」と「組み込みOS」によってリアルタイム制御を行う仕組みとなっています。

IoT(Internet of Things)

また今後中心となる技術としてIoT(Internet of Things)があります。

IoTとは多種多様なものをインターネットに接続し、IoTネットワークを構築して情報を収集・提供する、IoTデバイス同士で情報をやり取りする、といったことを行います。

IoTデバイスに含まれるものはスマートフォンやタブレット、ネットワーク接続が可能な情報家電、スマートスピーカー、ヘルス機器などがあります。

HEMS(Home Energy Management System)

また最近ではエネルギーの使用量を見える化し、家庭のエネルギー使用を節減するための管理システム、「HEMS(Home Energy Management System:ヘムス)」が流通し始めています。 家庭の電気使用量などが見える化されることで、環境においても優しい取り組みとなる為注目されています。

産業機器

ここでは産業現場が扱う機器について学習します。

「産業機器」とは化学工場や建設業などを含む産業現場で利用される機器を示します。

近年では、これまで人の手に頼っていた製造ラインや流通拠点、医療、介護現場などで産業機器が利用されることが多く、代表例としては「産業用ロボット」による無人化や従事者へのサポートが挙げられます。また省力化だけでなく、

ネットワークとつながることで、早く・正確な製造やサービスに対応できます。

代表例としては次のようなものがあります。

①自動倉庫

パレット単位で商品や資材を管理するシステム。

立体的に保管できるスペース効率に加え、無人搬送車との組み合わせで、搬入・搬出を無

人化できます。

②スマートファクトリー(Smart Factory)

工場内にある生産ラインや機器からのデータをIoTを利用して収集し、AIなどを利用してあ

らゆる観点からデータを分析・活用できます。品質向上やコストの削減、多様なニーズ

への対応などを実現することが可能です。

また自動車業界においては、自動車制御システムが実験段階から実用段階に入ろうとしています。

AIやGPSを支えるIoTシステムの発展も少なからず影響していますが、「コネクテッドカー」と呼ばれる車は、車に取り付けられた各種センサーから情報を送信、IoTサーバからフィードバックを得て運転支援に活用することができます。

具体的にはルートを予測して渋滞の回避情報を取得したり、事故発生を検知して緊急通報したりすることが可能です。

以上でシステム戦略の学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 コンビニエンスストアにおいて、ポイントカードなどの個人情報と結び付けられた顧客ID付きPOSデータを収集・分析することによって確認できるものはどれか。

ア 商品の最終的な使用者

イ 商品の店舗までの流通経路

ウ 商品を購入する動機

エ 同一商品の購入頻度

(出典:平成30年春期 問72)

問2 MRPの特徴はどれか。

ア 顧客の注文を受けてから製品の生産を行う。

イ 作業指示票を利用して作業指示、運搬指示をする。

ウ 製品の開発、設計、生産準備を同時並行で行う。

エ 製品の基準生産計画を基に、部品の手配数量を算出する。

(出典:平成29年秋期 問72)

問3 ロングテールの説明はどれか。

ア Webコンテンツを構成するテキストや画像などのディジタルコンテンツに、統合的・体系的な管理、配信などの必要な処理を行うこと

イ インターネットショッピングで、売上の全体に対して、あまり売れない商品群の売上合計が無視できない割合になっていること

ウ 自分のWebサイトやブログに企業へのリンクを掲載し、他者がこれらのリンクを経由して商品を購入したときに、企業が紹介料を支払うこと

エ メーカや卸売業者から商品を直接発送することによって、在庫リスクを負うことなく自分のWebサイトで商品が販売できること

(出典:平成30年春期 問74)

問4 IoTの応用事例のうち、HEMSの説明はどれか。

ア 工場内の機械に取り付けたセンサで振動、温度、音などを常時計測し、収集したデータを基に機械の劣化状態を分析して、適切なタイミングで部品を交換する。

イ 自動車に取り付けたセンサで車両の状態、路面状況などのデータを計測し、ネットワークを介して保存し分析することによって、効率的な運転を支援する。

ウ 情報通信技術や環境技術を駆使して、街灯などの公共設備や交通システムをはじめとする都市基盤のエネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。

エ 太陽光発電装置などのエネルギー機器、家電機器、センサ類などを家庭内通信ネットワークに接続して、エネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。

(出典:平成31年春期 問71)

問5 IoT(Internet of Things)を説明したものはどれか。

ア インターネットとの接続を前提として設計されているデータセンタのことであり、サーバ運用に支障を来さないように、通信回線の品質管理、サーバのメンテナンス、空調設備、瞬断や停電に対応した電源対策などが施されている。

イ インターネットを通して行う電子商取引の一つの形態であり、出品者がWebサイト上に、商品の名称、写真、最低価格などの情報を掲載し、期限内に最高額を提示した入札者が商品を落札する、代表的な CtoC 取引である。

ウ 広告主のWebサイトへのリンクを設定した画像を広告媒体となるWebサイトに掲載するバナ一広告や、広告主のWebサイトの宣伝をメールマガジンに掲載するメール広告など、インターネットを使った広告のことである。

エ コンピュータなどの情報通信機器だけでなく様々なものに通信機能をもたせ、インターネットに接続することによって自動認識や遠隔計測を可能にし、大量のデータを収集・分析して高度な判断サービスや自動制御を実現することである。

(出典:平成28年春期 問65)

解説

問1 コンビニエンスストアにおいて、ポイントカードなどの個人情報と結び付けられた顧客ID付きPOSデータを収集・分析することによって確認できるものはどれか。

[正解]

エ

POSシステムでは、販売時にバーコード等をスキャンすることで、商品、価格、販売日時・時刻、店舗等を記録します。 これにより、いつ、どこで、何が、どれだけ売れたかを正確に把握できます。これらの情報に、顧客ID等の顧客を識別する情報が加わることで、 顧客1人ごとの購買行動を分析することが可能となります。したがって「エ」が正解です。

問2 MRPの特徴はどれか。

[正解]

エ

ア:BTO(Build to Order,受注生産)の特徴です。

イ:カンバン方式の説明です。

ウ:コンカレントエンジニアリングの特徴です。

エ:正解。

問3 ロングテールの説明はどれか。

[正解]

イ

ア:CMS(Content Management System,コンテンツマネジメントシステム)の説明です。

イ:正解。

ウ:アフィリエイトの説明です。

エ:ドロップシッピングの説明です。

問4 IoTの応用事例のうち、HEMSの説明はどれか。

[正解]

エ

ア:予知保全の説明です。

イ:ADAS(先進運転支援システム)の説明です。

ウ:スマートシティの説明です。

エ:正解。

問5 IoT(Internet of Things)を説明したものはどれか。

[正解]

エ

ア:IDC(Internet Data Center)の説明です。

イ:インターネットオークションの説明です。

ウ:インターネット広告の説明です。リスティング広告、バナー広告、メール広告、コンテンツマッチ広告など様々な種類があります。

エ:正解。

Lesson 4

Chapter 3

企業と法務

経営・組織論

これまでは企業における戦略について学習してきました。

ここからは企業が持つ有効な資源を使って利益向上を目指す活動について学習します。

まず企業とは保有している有効な資源(ヒト、モノ、カネ)を使って利益を上げる組織を示します。

従って資源がなければ目標の達成もできない上、利益も上げることができません。

では企業はどこから有効な資源を得ているのでしょうか。

例として、企業形態の1つである「株式会社」について触れていきます。

株式会社は株主から集めた資金を基に企業活動を行い、得られた利益を株主に還元する仕組みとなっています。

資金集めに際しては株主や利害関係者(ステークホルダ)に対し、正しく経営実績を報告する必要があり、主に「株主総会」によって報告が行われます。

資金を投資する株主に対して真摯なメッセージや経営方針を伝えることで、継続的な関係、投資を得ることができるため、株主総会は重要な取り組みとなります。

また企業では資金だけでなく、人材も重要な経営資源の1つと考えています。

人材がなければ新たな戦略や価値が生まれることはありません。その為企業は人材に関連する活動も重視する必要があります。

例としていくつか活動を紹介します。

①ダイバーシティマネジメント

人権・国籍・宗教・年齢・性別などが異なる、多様な人材を活用する取り組みを指しま

す。

多彩な思考や能力を取り入れることで、斬新なアイディアを作り出したり市場の変化・多

様化に対応することを目的としています。

②HRテック(HR Tech)

HR(Human Resources)は人的資源のことをあらわし、「HRテック」は人材に関する情報を

データ化して統合し、AIやビッグデータ解析などIT分野の新技術を用いて多角的に分析し

ます。そこから得た情報を基に将来的な予測を含め、人事管理全般に役立てるための仕組

みとなります。

③人材の教育と研修

学校教育や企業の人材教育の手法として、「アダプティブラーニング」という手法があり

ます。

アダプティブラーニングとはAIなどを用いて学習者の習得状況を分析し、理解度や不得意

分野などを割り出し、最適な内容・レベルの教材提供を行うための仕組みです。

また「OJT(On the Job Training」という手法もあります。

OJTは上司や先輩社員の指導を受けながら、実際の業務を通じて業務遂行に必要な技術を

習得する研修制度です。

企業の経営

続いて企業の経営について触れていきます。

企業活動の中では経営に関わる意思決定を下す機会があります。

それら企業における最高意思決定機関は株式会社の場合は前述で説明した「株主総会」であり、その決定の執行は「取締役会」が行います。

代表取締役は会社の経営執行の責任者で、通常は取締役社長、または社長と呼ばれています。

また経営者層の各責任者は次のような別称を使うことがあります。

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| CEO (Chief Executive Officer) |

最高経営責任者。取締役社長を指す。 |

| CIO (Chief Information Officer) |

最高情報責任者。経営戦略との整合性をとりながら情報化戦略を立てる。情報システム部門の担当役員。 |

| CISO (Chief Information Security Officer) |

最高情報セキュリティ責任者。情報セキュリティ管理の責任を担い、セキュリティ戦略の立案・計画・遂行を行う。 |

| CPO (Chief Privacy Officer) |

最高プライバシー責任者。個人情報管理やプライバシーポリシーの策定、個人情報に関する問題解決に当たる。 |

| CFO (Chief Financial Officer) |

最高財務責任者。財務戦略の立案・遂行を行う。 |

| COO (Chief Operating Officer) |

最高執行責任者。CEOの指揮の基、業務運営の責任を負う。 |

上記、責任者にもそれぞれ役割があるのと同様に、一般的な企業組織は、担当する業務の内容によって、分業化が行われています。

これを「職能別組織」と呼びます。職能別組織では各部門・課・係などの階層構造をとっています。

これは「階層型組織(ピラミッド型組織)」と呼ばれ、階層によって業務に対する責任範囲の分担が行われており、各階層に部長・課長・係長などの責任者を置くことが一般的です。

各階層で責任範囲の分担を行うことで、それぞれの役割を明確にし効率的に業務に取り組むことができます。

以下に機能別組織の例として、直接部門と間接部門を記載します。

・ライン部門(直接部門)

組織本来の業務の目的を直接的に遂行し、収益に直接関係する部門です。

例)製造部、営業部、開発部など。

・スタッフ部門(間接部門)

ライン部門を支援する部門です。主に業務活動の管理を担当します。

例)人事部、経理部、情報システム部など。

OR・IE

OR・IEについて学習していきます。

OR(Operations Research)

「OR(Operations Research:オペレーションズリサーチ)」は企業経営の意思決定の場や、運用・管理の問題解決の場面で、

情報を数値化して定量的に分析・評価し、数学的に解決を得る手法です。

代表的なORの手法は次のようなものがあります。

| 分野 | 手法 | 概要 |

|---|---|---|

| 線形計画法 | シンプレックス法 | 与えられた複数の条件から最大の効果を得るための解を求める。 |

| 在庫管理 | EOQ公式 | 与えられた条件の基で、在庫総費用を最小にする。 |

| 日程計画 | PERT/CPM | 日程が最短になるように計画、管理する。 |

| 待ち行列 | 待ち行列理論 | 確率的手法により、サービスを受けるまでの待ち時間や待ち行列の長さを予測する。 |

| 需要予測 | 時系列分析 回帰分析 |

過去から現在までの情報から、将来の動向を予測する。 |

上記の中でも代表的な分野・手法である、線形計画法について説明します。

線形計画法は限られた資源・材料を用いて複数種類の製品を生産するとき、「どの製品にどのくらいの資源や材料を割り当てれば、

最も効率よく利益を上げることができるか」という配分問題を解く手法です。

最も広く使われているのがシンプレックス法で、次のように解きます。

[例題]

ある工場で製品A、Bを生産している。製品Aを1t生産するのに、原料p、qをそれぞれ4t、9t必要とし、

製品Bについてもそれぞれ8t、6t必要とする。また製品A、Bの1t当たりの利益はそれぞれ2万円、3万円である。

原料pが40t、qが54tしかないとき、製品A、Bの合計利益が最大となる生産量を求めよ。

ここで、製品A、Bの生産量をそれぞれxt、ytとする。

上記では、まず求める製品A、Bの生産量をそれぞれx、yとして各材料の最大使用量にフォーカスすると次の不等式ができます。

原料p:4x + 8y ≦ 40 ・・・①

原料q:9x + 6y ≦ 54 ・・・②

ここでx、yは生産量のためマイナス(負)になることはないものとします。

x ≧ 0、y ≧ 0 ・・・③

製品Aをx個、製品Bをy個生産するため、最大化する利益は次式で表せます。

利益:2x + 3y →最大化 ・・・④

制約条件式の交点が最適解になるため、①、②を連立一次方程式として解き、④に当てはめます。 式を解くと利益を最大にするには、製品Aを4t、製品Bを3t製造すればよく、最大利益は17万円になります。

IE(Industrial Engineering)

続いてIEについて学習します。

「IE(Industrial Engineering:経営工学)」は生産現場から発展した手法です。

資源を効率的に活用し、無駄を省いて生産性を高めるための管理手法ですが、現在ではさまざまな分野に使用されています。

例として生産現場などの作業手順や作業時間を分析することで作業効率化につなげることができます。

これらの通り、生産性を高める管理手法においては、何が必要で何が不要なのかを分析する必要があります。

ではどのような分析手法があるか見ていきましょう。

①作業時間分析法

実際の動作や作業にかかる時間を測定し分析を行います。

これを基に作業工程の省力化につなげたり、作業計画の策定を行います。

②PTS法(Predetermined Time Standard)

作業者が行う各動作について、あらかじめ標準時間を定め、それに基づき予定している作

業全体を見積もる方法です。

生産計画に利用されるほか、原価計算や作業環境の見直しなどにも利用されます。

③ワークサンプリング法

午前11時や午後5時、週末や月末など、観察時刻や観察回数を決めて繰り返し観察し、得

られたデータを統計的な手法で分析する方法です。

時間や回数などのばらつきや傾向をみて業務効率化に反映できる要素を分析します。

また生産性の改善と別の視点で製品品質を保つこともIEの要素に含まれます。

製品の品質を保つことで、無駄な資源紛失を防ぎ、効率的に製品を作ることができます。

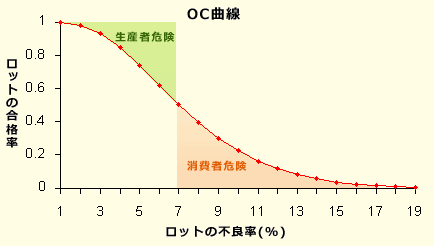

そこで製品の品質を保つための検査手法として代表的な「OC曲線(検査特性曲線)」があります。

これは抜取り調査(1ロット中からいくつか抜き出して検査する手法)を用いた品質管理の図式手法で、

ロット当たりの抜取り個数や、抜き取ったうちの何割が不良品ならロット全体を不合格とするかといった判断を行うために使われます。

試験では用語問題のほか、グラフの読取りやグラフ形状の変化が問われます。

OC曲線(検査特性曲線)

OC曲線について詳しく見ていきましょう。

①グラフの読取り

下図のように、グラフの縦軸はロットの合格率(qとする)を示し、横軸がロットの不良率(p

とする)を示します。

例えばロットの不良率が7%の場合、ロットの合格率は50%と読み取ることができます。つ

まり「p%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は、q%以下である」ということに

なります。

また生産者の危険範囲や消費者の危険範囲という定義があります。

生産者の危険範囲は納品した部品を受け取ってもらえない確率を示しロットが合格する確

率から100%を引くことで求めることができます。

仮にロットの合格率が50%の場合は残りの50%が部品を受け取ってもらえない生産者の危

険範囲となります。生産者にとっては、せっかく作ったロットを受け取ってもらえないか

もしれないという危険があるという意味です。

それに対し、消費者の危険範囲については合格率が50%で不良率が7%だった場合、7%の

不具合があってもロットは合格になるため、合格率50%は消費者危険範囲となります。

生産者も消費者もお互い危険は小さくしたいという考えがあるため、お互いが歩み寄って

合格率、不良率を基に危険範囲を設定することが重要となります。

引用元:https://www.fe-siken.com/bunya.php?m=22&s=2&no=9

引用元:https://www.fe-siken.com/bunya.php?m=22&s=2&no=9

②合格判定個数の変化

過去の試験では、合格判定個数が0, 1, 2・・と変化したときの曲線の変化が問われました。

合格判定個数は、不良品に対する許容個数(合格の基準)なので、数が多く(基準が緩く)なれ

ばグラフの縦軸が大きくなり、グラフ全体が右上に膨らみます。

会計と財務

続いて企業における会計と財務について学習します。

まず企業の利益はどうやって算出されるのでしょうか。

それは企業の資産を使って生産物やサービスの提供を行い、顧客から得た売上金額と使った費用との差額で算出できます。

では費用についてより詳しく見ていきます。

売上に対する直接的な費用は「原価」と呼び、原価は人件費や材料費などをまとめた費用となります。

また原価は「固定費」と「変動費」に分けることができます。

固定費と変動費については以下の通りです。

①固定費

売上高の増減に関係なく、常に一定額発生する費用で、人件費や地代家賃、生産設備の

減価償却費などが該当します。

②変動費

売上高の増減に応じて変化する費用で、材料費や商品仕入などの費用が該当します。

売上高と費用が一致する値を「損益分岐点」と呼び、この点を超えて売上高を伸ばせば利

益が生まれます。反対に下回ると損失になります。損益分岐点の売上高は次の公式から計

算できます。

損益分岐点=固定費 / (1-変動費率)

続いて売上に対する費用がどれだけかかったかといった計算を行う為には、日々発生する取引を

「仕訳」の形で分類・記帳する必要があります。

仕訳は「○○を購入し現金で払った」、「○○から貯金に入金した」などという取引毎に発生するもので、

「勘定科目」ごとに分類しておくことです。

勘定科目以下のように分類されます。

・資産

企業が保有する経済的資源で、現金や土地などを示します。

・負債

企業が保有している経済的資源を放棄するもの、または引き渡す義務のあるものを示しま

す。

・純資産

資産から負債を差し引いた額を示します。

・収益

取引に対して受け取ったまたは受け取りが確定したお金を示します。

・費用

取引に対して発生したまたは支払ったお金を示します。

それぞれの説明は以下の通りです。

①総勘定元帳

勘定科目ごとにすべての取引が記録されている帳簿です。

②試算表

総勘定元帳から数字を転記して作るもので、仕訳や転記、計算上のミスなどがないかを確

かめるためのものです。

③決算書

一定期間における会社の経営状態や財務状況を表す書類です。

この作業を「決算」と呼び、通常1年ごとに行います。

また企業が得た利益には税金がかけられたり、投資によって増減が生じたりするため単純に「売上から原価を引いたものが利益」とはなりません。

利益には次のような項目があります。

①売上総利益

[売上高 - 売上原価]

商品やサービスの提供によって得られた利益。一般には「粗利」と呼ばれている。

②営業利益

[売上総利益 - 販売費及び一般管理費]

営業活動によって得られた利益。

③経常利益

[営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用]

営業利益に営業活動以外の投資など、経常活動での利益や損益を加えた値。

④税金等調整前当期純利益(税引前利益)

[経常利益 + 特別利益 - 特別損失]

イレギュラーな事態により発生した損益や利益を加えた値。

例)建物の焼失、保険金の入金

⑤当期純利益

[税金等調整前当期純利益 - 法人税・住民税及び事業税]

税金等を差し引いた当期の純粋な利益。

これらの財務会計で得られた数値は時に重要な情報・データとなります。

財務会計で得られた数値を分析し、さまざまな「財務指標」を導くことを「管理会計」といいます。

このような指標を目安に企業活動の見直しを図ったり、経営者の意思決定を行います。

キャッシュフロー計算書

また現金・貯金の動きに注目して、企業の財政状態を把握することを「キャッシュフロー会計」といいます。

これらの動きを記載する「キャッシュフロー計算書」は、財務諸表の1つになっています。

キャッシュフロー計算書では「お金の流れ」を営業活動、投資活動、財務活動の3つの項目で記述します。

詳細は以下の通りです。

・営業活動によるキャッシュフロー

本業が順調かどうかを示す指標となり、商品の販売(収入)、従業員の給与(支出)、原材料の

購入(支出)などがこの項目に区分されます。

・投資活動によるキャッシュフロー

今後の企業活動の維持・発展のために必要なお金をかけているかを示しています。

土地建物の取得(支出)、有価証券の売却(収入)、定期貯金への預入れ(支出)などがこの項目

に区分されます。

・財務活動によるキャッシュフロー

不足する資金の調達、余剰金の扱いをどうしているかを示します。

株式の発行(収入)、社債の償還(支出)、配当金の支払(支出)などがこの項目に区分されま

す。

以上でシステム企画の学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 CIOの果たすべき役割はどれか。

ア 各部門の代表として、自部門のシステム化案を情報システム部門に提示する。

イ 情報技術に関する調査、利用研究、関連部門への教育などを実施する。

ウ 全社的観点から情報化戦略を立案し、経営戦略との整合性の確認や評価を行う。

エ 豊富な業務経験、情報技術の知識、リーダシップをもち、プロジェクトの運営を管理する。

(出典:令和元年秋期 問75)

問2 製品X及びYを生産するために2種類の原料A、Bが必要である。製品1個の生産に必要となる原料の量と調達可能量は表に示すとおりである。製品XとYの1個当たりの販売利益が、それぞれ100円、150円であるとき、最大利益は何円か。

ア 5,000

イ 6,000

ウ 7,000

エ 8,000

(出典:令和元年秋期 問76)

問3 キャッシュフロー計算書において、営業活動によるキャッシュフローに該当するものはどれか。

ア 株式の発行による収入

イ 商品の仕入れによる支出

ウ 短期借入金の返済による支出

エ 有形固定資産の売却による収入

(出典:平成29年春期 問77)

解説

問1 CIOの果たすべき役割はどれか。

[正解]

ウ

ア:利用者部門の責任者の役割です。

イ:企業内のEUC推進を行う部門の役割です。

ウ:正解。

エ:プロジェクトマネージャの役割です。

問2 MRPの特徴はどれか。

[正解]

ウ

線型計画法に則って考えると最大利益となる可能性のある生産方針は、

(1):製品Xを優先的に限界量まで生産

(2):製品Yを優先的に限界量まで生産

(3):調達可能量を全て使いきる製品XとYの組合せで生産

の3つのどれかになります。それぞれのケースごとに得られる利益を計算し、最大利益を求めます。

(1):原料の調達可能量の制約からXの最大生産量は50個になります。Xの1個当たりの販売利益は100円なので、得られる利益は5,000円です。

(2):原料の調達可能量の制約からYの最大生産量は40個になります。Yの1個当たりの販売利益は150円なので、得られる利益は6,000円です。

(3):原料A、Bの両方を調達可能量まで使いきるときの、XとYの生産量の組合せを連立方程式で求めます。

2X+Y=100 ・・・①

X+2Y=80 ・・・②

①の式を変形

Y=100-2X ・・・③

③の式を②の式に代入してXを求める

X+2(100-2X)=80

X+200-4X=80

-3X=120

X=40 ・・・④

④の式を②の式に代入してYを求める。

40+2Y=80

2Y=40

Y=20

調達可能量まで原料A・Bを使った場合「X=40個、Y=20個」を生産できます。このときに得られる利益は、

100円×40個+150円×20個=7,000円

最大利益は3つのケースのうち最大となる「7,000円」となります。

問3 キャッシュフロー計算書において、営業活動によるキャッシュフローに該当するものはどれか。

[正解]

イ

ア:財務活動によるキャッシュフローに該当します。

イ:正解。

ウ:財務活動によるキャッシュフローに該当します。

エ:投資活動によるキャッシュフローに該当します。

知的財産権

ここからは企業が活動する中で守るべき法制度について学習します。

まず「知的財産権(知的所有権)」とは、知的創作物や営業標識に関する権利です。

具体的には、発明、デザイン、音楽などがあり、これらの知的財産の本質的な価値は、製品やマーク、CD、本などの目に見える「モノ」ではなく、

「財産的な価値をもつ情報」にあります。

しかし情報は簡単にマネができたり、コピーできたりしてしまいます。

そこで、知的な創造活動の成果を法律で保護し、一定の「独占権」を与えるようにしたのが「知的財産権」です。

音楽・小説・映画等の著作権も知的財産権の一つです知的財産権にはいくつもの種別があり、次のように分類されています。

| 知的財産権 | 保護する法律 | 出願・登録 | |

|---|---|---|---|

| 著作権 | 著作権法 | 不要 | |

| 産業財産権 | 特許権 | 特許権 | 必要 |

| 実用新案権 | 実用新案権法 | 必要 | |

| 意匠権 | 意匠法 | 必要 | |

| 商標権 | 商標法 | 必要 | |

| 商標権 | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 必要 | |

| 商標権 | 不正競争防止法 | 不要 | |

上記「著作権」は絵画や映画、小説などの一般著作物や、コンピュータプログラム、データベース、マルチメディア素材などの知的創作物に関する権利で、出願や登録の必要はなく、著作物が創作された時点で権利が発生します。

また著作権においても以下のような種別があります。

・著作者人格権

公表権、氏名表示権、同一性保持権で構成される。

著作者だけに帰属する権利

・著作権

複製権、公衆送信権、譲渡権、貸与権などから構成される。

譲渡や相続の対象となる。

例として情報システムにおける著作権では、ソースプログラム、目的プログラム、マニュアル、データベースなど、「表現」と認められているものが該当します。 プログラム言語や通信プロトコル、アルゴリズムなどは「表現」ではないため対象外となります。

また特許庁が所管する「産業財産権」を保護する法律は、「新しい技術・デザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、

模倣防止のために保護し研究開発を促進したり、取引上の信頼を維持することによって、産業の発展を図ること」を目的としています。

これには、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の4つの権利があり、同名の法律で保護され、いずれも出願・登録が必要です。

続いて営業秘密を守るために制定された「不正競争防止法」について説明します。

「不正競争防止法」とは「営業秘密」を保護するもので、企業間の公正な競争を確保することを目的として作られた法律です。

この法律の特徴は「不正競争」とは何か、について具体的な定着が書かれていることです。具体的な不正競争としては営業秘密を不正な手段で入手し

公開したり、利用することが挙げられます。

セキュリティ関連法規

セキュリティ関連の法規について学習します。

ITに関する法律にはさまざまなものがありますが、近年では特にセキュリティ関連の法律について知っておくことが重要となります。また犯罪からシステムを守るためにも理解しておく必要があります。

サイバーセキュリティ基本法

セキュリティ関連の法律の一例として「サイバーセキュリティ基本法」が挙げられます。

この法律は年々深刻化するサイバー攻撃の脅威に対応するための法律であり、国や地方自治体の各機関、重要インフラ事業者(電力会社など)、サイバー関連事業者(通信事業者など)に対し、安定したサービスの供給のため、サイバーセキュリティの確保に努める責務があることを規定しています。

不正アクセス禁止法

続いて、「不正アクセス禁止法」について紹介します。

不正アクセス禁止法はIDとパスワードを使った認証などの防御措置をとったコンピュータにネットワークを介して不正アクセスを行った場合、被害の有無にかかわらず、不正アクセス禁止法で処罰されます。

また実在の企業になりすまし、偽メールを送って偽サイトに誘導し、IDとパスワードを入力させるフィッシング行為も増えています。

フィッシング行為や他人のIDやパスワードを取得したり保管したりする行為も不正アクセス禁止法の処罰対象です。

刑法

刑事罰に該当する不正行為には次のものがあります。

・不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)

正当な理由なしに、他人のコンピュータで実行する目的でコンピュータウイルスの作成、

提供および供用、取得、保管行為をしたものに対する処罰。

・電子計算機使用詐欺罪

コンピュータを利用した詐欺行為に関する処罰。

個人情報保護法

また個人情報の取扱いについても法律で規定されています。

「個人情報保護法」と呼び、指紋やDNAなど身体の特徴に関する情報や、免許証番号やマイナンバーなど公的な番号は、それ単体で個人情報(個人識別符号)になります。

従ってこれらの情報は機密情報となり個人の権利や利益を守ることを目的として規定されています。

労働関連・取引関連法規

続いて労働関連、取引関連の法律について学習します。

労働基準法

労働関連の法律としてまず挙げられるのは「労働基準法」です。

「労働基準法」は労働者の権利を守る為、最低賃金や労働時間の上限など、雇用側の企業が最低限守らなければならない義務が定められています。

企業と労働者との労働契約関係を定めた最も基本的な法律のため、採用や雇用に関わる立場の人がおさえておかなければならない法律の一つです。

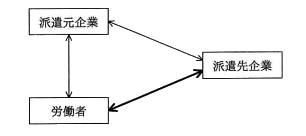

労働者派遣

また派遣会社(派遣元)に雇用された労働者を、必要とする企業(派遣先)に派遣する事業形態を「労働者派遣」と呼びます。

それに準じ「労働者派遣法」も定められており、労働者派遣事業の適正な運用や派遣労働者の保護を目的とした法律で、

日雇い派遣禁止や期間の制限(同一労働者の同一事業所への派遣は3年まで)、

派遣労働者が5年を経て派遣元と契約更新した場合の無期限雇用への転換(労働者が申し出れば無条件で)などが定められています。

労働者派遣法はソフトウェア開発において密接に関わってきます。

その理由はソフトウェア開発などの業務は、専門性が要求され、且つ一定期間で終了するため、一般企業で専門技術者を直接雇用するのは難しいからです。

このため技術者に出向いてもらう「労働者派遣契約」か、開発会社に開発を依頼する「請負契約」などで要員を確保するのが一般的です。

「労働者派遣契約」では労働者は派遣元に雇用されていますが、指揮命令権は派遣先にあり労働者への仕事の指示は派遣先が行います。

一方、「請負契約」では請負業者が雇用する労働者を、請負業者が指揮命令し、請け負った業務を遂行・完成させます。労働者への仕事の指示を発注元が直接行うことはできません。

また企業間の取引や企業と個人との取引に際しても、多くの法律や規則があります。代表的なものを紹介します。

①下請法

発注元に対して、弱い立場にある下請業者を保護するための法律。

②外部委託契約と守秘契約

他社に業務を委託する場合、相手先企業と取決めを交わすのが外部委託契約。

③ソフトウェア使用許諾契約

知的財産権であるソフトウェアを販売または配布する際、使用条件などの取決めを行いま

す。「ライセンス契約」とも呼ばれます。

これらの法律を守りながら業務を遂行することが、企業の社会的価値を保つために重要となります。

その他の法律・ガイドライン・技術倫理

これまでは知的財産権やセキュリティ関連の法律などを学習してきました。 ここでは他にも企業が守るべき規則について学習します。

コンプライアンス

特に代表的なものは「コンプライアンス」が挙げられます。

「コンプライアンス(Complizance:法令遵守)」とは、企業は法律を守って事業を運営するのはもちろん、「人権を尊重しプライバシーに配慮する」、「セキュリティ対策を怠らずネット情のモラルを守る」、

「顧客や関連会社と節度ある健全な関係を保つ」など、遵守すべき倫理を示しています。

また多くの企業ではコンプライアンスを明記した倫理規定を策定したり、社員教育を行うなど、企業の社会的信用を保つための取り組みが行われています。

コーポレートガバナンス

続いて、企業が正しく経営されているか株主などの利害関係者を監督・監視する仕組みを「コーポレートガバナンス」と呼びます。

具体的には社外取締役、社外監査役を設置し、経営陣による意思決定や業務を適正化するための組織を整備します。

経営者の不正行為などが発覚すると企業価値が損なわれ、株主や顧客が不利益を被ることになる為、コーポレートガバナンスは重要になります。

これらの通り、企業や企業で働く技術者は業務を行う場所にかかわらず、常にモラルと倫理観を持ち、セキュリティリスクなどに対する意識を高めておくことが重要になります。

データの「捏造・改ざん・盗用」をしないといった基本的な「情報倫理」はもちろん、SNSにフェイクニュースやヘイトスピーチを掲載しない、

デマや誹謗中傷を拡散するチェーンメールを転送しないなど、ネット上のエチケットを守る倫理観が問われます。

PL法(製造物責任法)

続いて製品に関連する法律、「PL法(製造物責任法)」について紹介します。

PL法は製品の欠陥によって、消費者がけがをしたり損害を被った場合、その製品の製造業者などには損害賠償責任があることを規定しています。

ソフトウェアは対象外ですが、組込みソフトを含む機器を製品として出荷した場合には法律の対象となります。

また近年では環境問題を意識した取り組みも活発化しています。 それらの代表的な取り組みをいくつか紹介します。

①サステナビリティ

「持続可能性」と訳されるサステナビリティは現在の地球環境・社会システム・経済活動

などが将来にわたって継続していけるかどうかを示す概念です。

環境の変化(温暖化)や、資源(原油、鉱物、魚類など)の枯渇など、企業活動に直接関わる課

題が多く含まれ、企業には資源の再利用・再生可能エネルギーの利用促進などが強く求め

られています。

②SDGs

SDGs(Sustainable Development Goals)は「持続可能な開発目標」と訳され、世界の人々

が安全で健康的な生活を送り、持続可能な経済成長を続けていくために、2030年までに達

成すべき17の目標が掲げられています。

標準化関連

様々な分野における標準化について学習します。

情報技術の分野では仕様が統一されること(標準化)で異なるメーカーのハードウェアやソフトウェアを組み合わせたり、

ネットワークやデータベースを共有するなどのメリットが生まれます。

標準化といってもさまざまな技術分野、規格がありますが、それらを統一する国内および国際規格については理解しておく必要があります。

例として標準化団体と規格について見てみましょう。 詳細は次の通りです。

| 規格・標準化団体 | 内容 |

|---|---|

| JIS (Japanese Industrial Standards) |

日本産業規格。国内における各種産業の標準化を目的とした国際規格。 |

| ISO (International Organization for Standardardization) |

国際標準化機構。電気・電子技術分野を除く各産業分野の国際規格を策定している。 |

| IEC (International Electrotechnical Commission) |

国際電気標準会議。電気・電子技術分野の国際規格を策定している。 |

| IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) |

米国電気電子学会。電気・電子工学、コンピュータ工学などの分野の規格を策定しており、分野では世界最大規模。 |

上記通り、様々な規格によって標準化されており、企業はこれら規格を守り製品を作ることが求められます。

ISOシリーズ

システム開発における標準化には共通フレームが用いられています。

例として品質管理や環境マネジメントの標準化規格として「ISOシリーズ」があります。

ISOシリーズには、申請した企業を第三者機関が調査し基準に適合すると、該当する規格に適合したことを認証され、認証企業として公表できる制度があります。

第三者から証明を得ることで、組織内外に対する説明責任を果たすことができ、それによって社会的信頼を得ることができます。

共通フレームの代表例を紹介します。

①共通フレーム(SLCP-JCF)

「SLCP-JCF(Software Life Cycle Process - Japan Common Frame)」はシステム開発作業全般

にわたって、受注側、発注側双方に共通認識を持つための枠組みとして作られた規格で

す。

②品質管理及び品質保証の規格(ISO 9000シリーズ)

「品質マネジメントシステム(JIS Q 9001)」とも呼ばれ、品質管理や品質保証のための国際

的な標準規格で、ISOによって策定された規格です。

③環境管理の規格(ISO 14000シリーズ)

「環境マネジメントシステム(JIS Q 140001)」とも呼ばれ、組織活動や製品、サービスによ

って生じる環境への影響を軽減するための規格です。

続いて、データの標準化とコードについて紹介します。

データ交換を行う際には、文字コードに注意する必要があり、文字コードが異なると文字化けを起こし、正しく読み取れなくなります。

文字コードの種別について代表例を紹介します。

・JANコード

「JAN(Japan Article Number)コード」は商品バーコードに使われる商品識別コードの規格

です。一般に流通している、ほとんどすべての商品に付けられています。

・QRコード(2次元バーコード)

小面積でより多量の情報を表示できるバーコードの一種です。

冗長コードが付加されており、部分的にコードが読めなくても、正しく情報を読み取るこ

とができます。

以上で経営戦略マネジメントの学習は終了となります。続いて演習問題に移ります。

演習

本チャプターの演習を行います。

学んだことを思い出しながら解いてみましょう。

問1 著作者人格権に該当するものはどれか。

ア 印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利

イ 公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利

ウ 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利

エ 自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利

(出典:平成31年春期 問79)

問2 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

ア 刑法

イ 不正アクセス禁止法

ウ 不正競争防止法

エ プロパイダ責任制限法

(出典:平成30年秋期 問78)

問3 労働者派遣法に基づく、派遣先企業と労働者との関係(図の太線部分)はどれか。

ア 請負契約関係

イ 雇用関係

ウ 指揮命令関係

エ 労働者派遣契約関係

(出典:平成30年春期 問80)

問4 ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

イ アプリケーションソフトウェアパッケージ

ウ 利用者がPCにインストールしたOS

エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

(出典:令和元年秋期 問80)

問5 WTO加盟国の政府関係機関での採用が見込まれる製品の開発に際して、どの規格を採用すべきか。

ア ANSI規格

イ IEEE規格

ウ ISO規格

エ JIS規格

(出典:平成21年秋期 問71)

解説

問1 著作者人格権に該当するものはどれか。

[正解]

エ

ア:複製権に該当します。

イ:公衆送信権等に該当します

ウ:貸与権に該当します。

エ:正解。同一性保持権の説明なので著作者人格権に該当します。

問2 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

[正解]

ア

ア:正解。

イ:不正アクセス禁止法は、インターネットなどのネットワークの通信における不正アクセス、およびそれを助長する行為を規制する法律です。

ウ:不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保目的として、不正競争を規制する法律です。

エ:プロバイダ責任制限法は、インターネットでのウェブページや電子掲示板などへの投稿のように不特定多数の者が閲覧する通信について、

プロバイダ等の「損害賠償責任の制限」および、それらの通信で損害を被った者に与えられる「発信者情報の開示請求権」を定めた法律です。

問3 労働者派遣法に基づく、派遣先企業と労働者との関係(図の太線部分)はどれか。

[正解]

ウ

ア:労働者派遣契約なので、どの関係にも請負契約関係は生じません。

イ:雇用関係は、派遣元事業主と労働者の間に生じます。

ウ:正解。派遣先責任者と労働者の間には指揮命令関係が生じます。

エ:労働者派遣契約関係は、派遣元事業主と派遣先事業主の間に生じます。

問4 ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

[正解]

ア

ア:正解。ソフトウェアは無体物であり対象外ですが、この場合は欠陥がある部品(ソフトウェア)を含むハードウェアに欠陥があるものとされるため対象となります。

イ:ソフトウェアは無体物であるため対象外です。

ウ:OSもソフトウェア(=無体物)であるため対象外です。

エ:無体物であるため対象外です。

問5 WTO加盟国の政府関係機関での採用が見込まれる製品の開発に際して、どの規格を採用すべきか。

[正解]

ウ

ア:ANSI規格は、米国国家規格協会が工業分野の事項について定める規格です。

イ:IEEE規格は、アメリカ合衆国に本部を持つ電気・電子技術の学会が定めた規格です。

ウ:正解。

エ:JIS規格(日本産業規格)は、産業標準化法に基づき、日本産業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する産業標準規格です。

日本国内における鉱工業品、プログラムその他の電磁的記録、建築物、役務の標準化を目的としています。

以上で、Lesson4は終わりです。

お疲れ様でした。