Lesson 2

基本用語の定義と例

目次

Lesson 2

Chapter 1

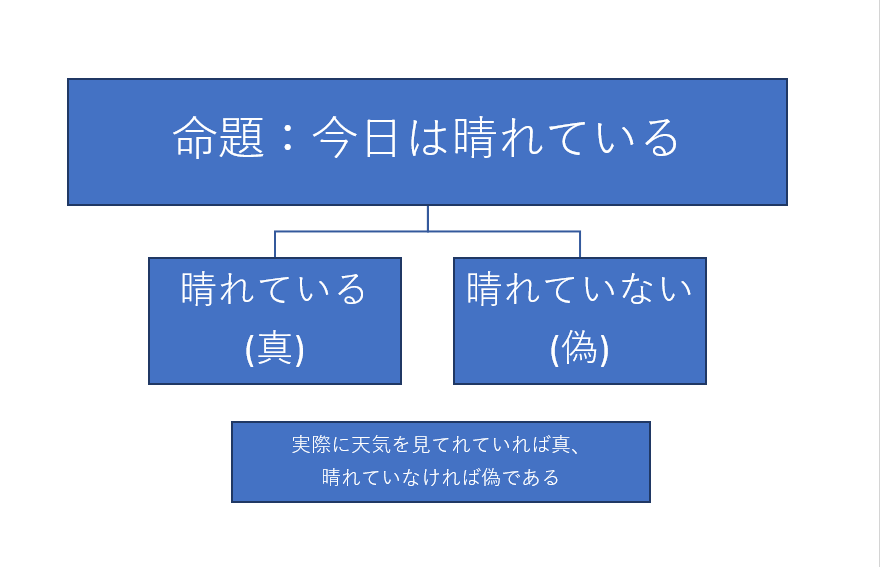

命題

Lesson2では論理学の基本用語の定義と例について説明します。 まず、Chpater1では命題について説明します。論理学における命題とは、前提と結論によって、真偽が判定可能な文章のことを指します。 論理学では、事実であることを真、事実でないことを偽とします。例えば、「今日は晴れている」という文は命題となります。 これは真か偽かがはっきりしており、晴れていれば真、晴れていなければ偽と言えるからです。一方、「こんにちは」という文は命題ではありません。 なぜなら、「こんにちは」には真偽がなく、意味を持たないからです。

以下に前提と結論によって真偽が判定可能な命題の例文を上げます。

例1

前提: 「全ての犬は動物である」

結論: 「あなたのペットは犬である」

命題: 「あなたのペットは動物である」

すべての犬は動物であるという前提と、あなたのペットは犬であるという結論から、あなたのペットは動物であるという命題が導けます。

例2

前提: 「もし雨が降るならば、ピクニックを中止する」

結論: 「雨が降らなかった」

命題: 「ピクニックは中止されなかった」

ピクニックを中止する条件は雨が降った場合なので、雨が降らなかったならば、決行となります。

例3

前提: 「全ての人間は自分自身を愛する」

結論: 「アリスは人間である」

命題: 「アリスは自分自身を愛する」

全ての人間は自分自身を愛するという条件があるので、人間であるアリスは自分自身を愛していると言えます。

例4

前提: 「もし今日が日曜日なら、教会に行く」

結論: 「教会に行かなかった」

命題: 「今日は日曜日ではなかった」

教会に行く条件は、日曜日なので、教会に行かない日は日曜日ではないことが分かります。

これらは一般的な論理学の形式であり、命題を前提と結論に分けます。 それぞれの命題は、前提と結論の形で表され、真偽を判定することがができます。

以上が命題の説明になります。日頃から身近なことを命題にして考えてみると、理解が深まると思います。

Lesson 2

Chapter 2

真、偽

Chapter2では論理学における真、偽について説明します。 Chapter1でも説明した通り、論理学における真とは、ある命題が現実において事実として成り立っている状態を指します。 一方、論理学における偽とは、ある命題が現実において事実として成り立っていない状態を指します。 以下に、真偽が判断可能な文章と、判断不可能な文章の例文を示します。 なお、Chapter1でも説明した通り、真偽が判断可能な文章が命題となります。

例1.「太陽は東から昇る」という文章は命題と言えるか?

「太陽は東から昇る」という文は、真偽が判断可能な文章であり、命題であると言えます。 なぜなら、この文章の真偽は、現実の観察によって確かめることができるからです。 よって、この命題は真となります。

例2.「今日は水曜日である」という文章は命題と言えるか?

「今日は水曜日である」という文は、真偽が判断可能な文章であり、命題であると言えます。 なぜなら、カレンダーで確認できるからです。よって、この命題は真となります。

例3.「月は太陽の周りを回っている」という文章は命題と言えるか?

「月は太陽の周りを回っている」という文は、真偽が判断可能な文章であり、命題であると言えます。 これも、観測によって確かめることができるからです。 ただし、事実には合致していないため、この命題の内容は偽であると考えられます。

例4.「席に座りなさい」という文章は命題と言えるか?

「席に座りなさい」という文章は、真偽が判断不可能な文章であり、命題とは言えません。 なぜなら、真偽が関係ない、命令文だからです。

例5.「イギリスの首都はロンドンですか?」という文章は命題と言えるか?

「イギリスの首都はロンドンですか?」という文章は、真偽が判断不可能な文章であり、命題とは言えません。 なぜなら、真偽を確かめるために作られている疑問文だからです。

以上が命題の真偽の説明となります。命題は、真偽が判断可能な文であることが重要な特徴であり、 この場合の真偽とは、観測した事実が正しいか、正しくないかということです。また、命令文や疑問文などの真偽が問えない文は命題となりえません。 なお、命題の真偽をコンピュータで演算できるように値にしたものを真偽値といいます。 真偽値に関しては、Lesson3のChapter7で詳しく説明します。

Lesson 2

Chapter 3

反例

Chapter3では、論理学における反例について説明します。 反例とは、ある命題が成り立たないことを示す具体例であり、命題や論理式が偽であることを示すために用いられます。 例えば、「AならばBである」という命題において、「Aは満たすが、Bは満たさない」例があれば、それは反例と言えます。 命題の真偽を判定する際に、反例が一つでも見つかった命題は偽となります。

以下に反例に関する例文を示します。

例1

命題:「全ての自然数は偶数である」

反例:「自然数の中には奇数も含まれる」

「全ての自然数は偶数である」という命題は、偽であることがわかります。

なぜなら、自然数には奇数も含まれるためです。

この場合、奇数の一つを挙げることで反例となります。

つまり、奇数を反例として挙げることで、「全ての自然数は偶数である」という命題が成立しないことが分かります。

例2

命題:「全ての猫は黒い」

反例:「白い猫もいる」

「全ての猫は黒い」という命題は、偽であることがわかります。

なぜなら、「白い猫もいる」という反例を示すことができるからです。

つまり、ある命題について例外が否定できない場合は、反例が示されたことになり、その命題は偽となります。

以上で論理学の反例の説明を終わります。 反例は、論理学において命題の妥当性を検討する際に非常に重要な役割を果たします。 反例を見つけることによって、論理的命題の真偽を明確に判断することができるので、 命題が真であるかどうかを判断するための手がかりを得ることができ、命題の修正や改良を行うこともできます。

Lesson 2

Chapter 4

仮定と結論

Chapter4では論理学における仮定と結論について説明します。 仮定とは、議論や証明のスタート地点のことであり、与えられた前提から推論によって新たな命題を導き出すことで、論理的な思考や論証の基本となる概念です。 結論とは、議論や証明のゴール地点のことであり、与えられた前提に対する新たな情報を提供します。 仮定と結論は、通常、仮定Aと結論Bを組み合わせた「AならばBである」という形で表されます。 結論が成り立つ場合、つまり真となる場合は、前提が真である場合に限ります。

以下に仮定と結論の例文を示します。

例1

前提:「犬は哺乳類である」

情報:「この動物は犬である」

仮定と結論:「動物ならば哺乳類である」

「全ての犬は哺乳類である」という前提と、観察している動物が犬という情報から、観察している動物が哺乳類であるという仮定と結論が導けます。

例2

前提:「人間はみな死ぬ」

情報:「この人物は死ぬ」

仮定と結論:「この人物は人間である」

「人間はみな死ぬ」という前提と、対象のこの人物は死ぬという情報から、対象の人物が人間であることが分かります。

例3

前提:「全てのAはBである」

情報:「全てのBはCである」

仮定と結論:「全てのAはCである」

「全てのAはBである」という前提「全てのBはCである」という情報から、CはAに含まれていることが分かり、「全てのAはCである」という結論が導けます。

以上が論理学の仮定と結論の説明となります。 仮定は、論理的推論のステップや手順のことを指します。 一方、結論は、仮定を通じて導き出された最終的な結果や結論のことを指します。

Lesson 2

Chapter 5

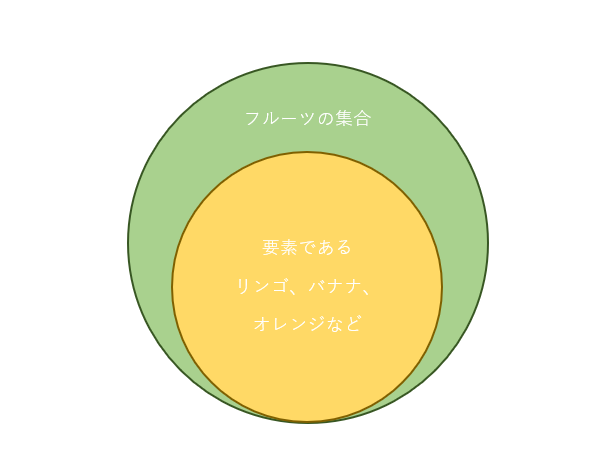

集合と要素

Chapter5では、論理学の集合と要素について説明します。 集合は、同種の物の集まりであり、要素は集合に含まれる個々の物のことを指します。 集合は複数の要素から構成されており、集合自体も要素として扱われることがあります。 集合の概念には、いくつかの重要な特性があります。集合には要素が重複しないという特性があり、また、 ある要素が特定の集合に属するかどうかを判断することができる包含関係と呼ばれる特性もあります。

以下に集合と要素の例文を示します。

例1:フルーツの集合

この集合にはリンゴ、バナナ、オレンジなど、フルーツとして分類される様々な要素が含まれることになります。

例2:自然数の集合

自然数は、0, 1, 2, 3, 4, 5, ...と続く数の集まりです。

この集合は、記号で{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}と表されます。

例3:偶数の集合

偶数は、2で割り切れる整数のことです。

この集合は、記号で{2, 4, 6, 8, 10, ...}と表されます。

例4:アルファベットの集合

アルファベットは、英語の文字の集まりであり、大文字と小文字があります。

この集合は、記号で{a, b, c, ..., z, A, B, C, ..., Z}と表されます。

以上が集合と要素の説明となります。 論理学における集合とは、異なるオブジェクトのグループを表す数学的な概念です。 集合は、明確に定義された要素の集まりであり、その要素は順序づけられておらず、重複することはありません。 なお、集合と要素に関する詳しい説明はLesson4で行います。

Lesson 2

Chapter 6

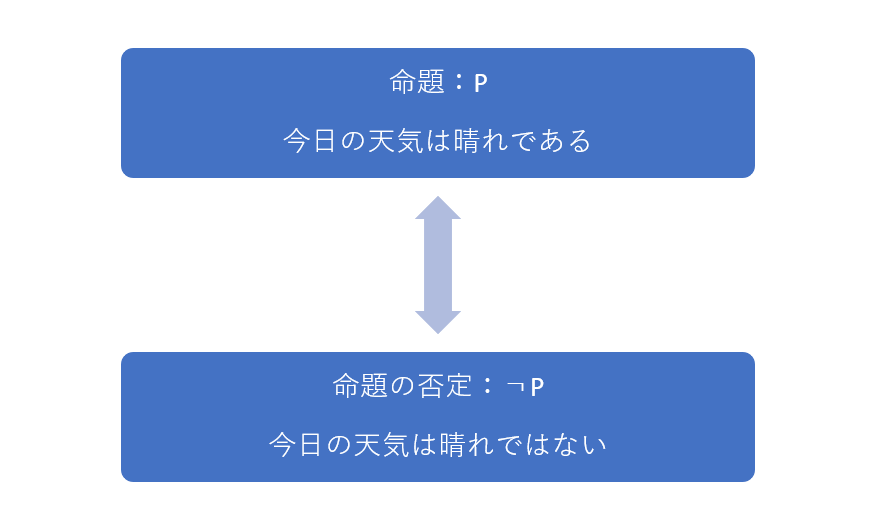

否定

Chapter6では、論理学における否定について説明します。 論理学における否定とは、主張や命題を否定する操作のことを指します。 具体的には、ある主張や命題が真である場合に、それを偽にすることを指します。 否定は「¬」を使って表されます。

例1

命題A: 「太陽は東から昇る」

否定された命題¬A: 「太陽は東から昇らない」

例2

命題B: 「彼は健康的な食生活をしている」

否定された命題¬B: 「彼は健康的な食生活をしていない」

例3

命題C: 「すべての人間は死ぬ」

否定された命題¬C: 「すべての人間は死なない」

例4

命題D: 「この商品は高品質です」

否定された命題¬D: 「この商品は低品質です」

以上が論理学における否定の説明となります。 これらの例文では、否定された命題は、元の命題を否定する形で表されます。否定は元の命題とは反対の意味を持ち、真理値表では真偽値が反転する形になります。 真偽値と真理値表に関してはLesson3のChapter7で解説します。

Lesson 2

Chapter 7

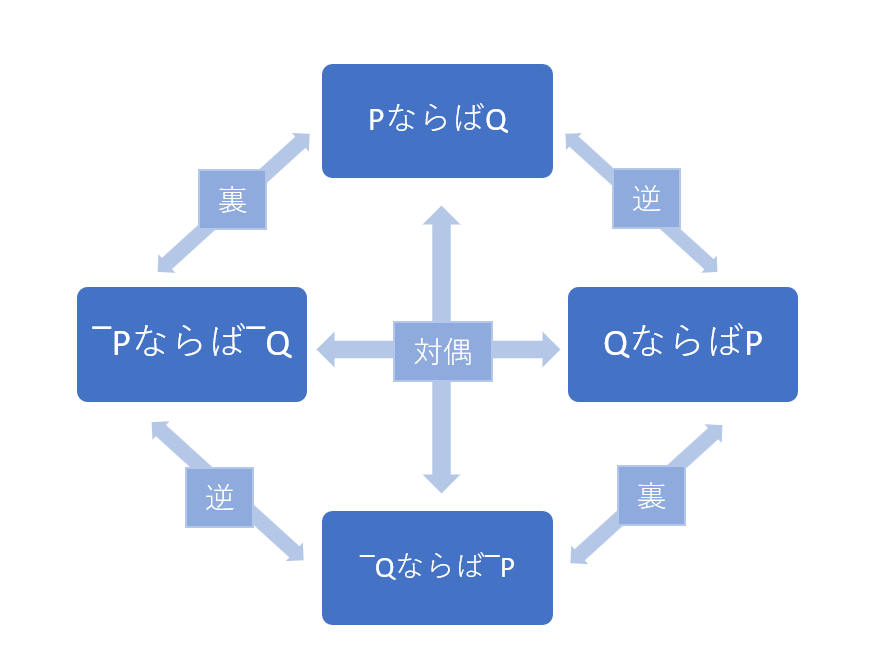

逆・裏・対偶

論理学における逆、裏、対偶とは、命題論理において、ある命題の論理的関係を表す言葉であり論理的な推論や論証において利用されます。 それぞれの内容について、例文とともに見ていきたと思います。

逆・裏・対偶の関係図

逆

逆とは、Chpater4で説明した仮定と結論を入れ替えた命題のことであり、命題の主張することとは逆のことを主張することです。 逆が真であるとき、元の命題も真であるとは限りません。 以下に逆の例文を示します。

例1

元の命題:「AならばB」

逆の命題:「BならばA」

例2

元の命題:「もし今日が雨ならば、私は家にいます」

逆の命題:「私が家にいるならば、今日は雨だ」

裏

裏とは、Chpater4で説明した仮定と結論を反転させ、それらを否定した命題のことであり、命題の真偽を反転させることを指します。 裏が真であるとき、元の命題も真であるということができます。 以下に裏の例文を示します。

例1

元の命題:「もしAならばB」

裏の命題:「AならばBでない」

例2

元の命題:「もし今日が晴れならば、私はピクニックに行く」

裏の命題:「今日が晴れでなければ、私はピクニックに行かない」

対偶

対偶とは、Chpater4で説明した仮定と結論を反転させた命題のことを指し、さらに、その命題全体を否定した命題を対偶と呼びます。 命題の真偽を反転させたうえで、主語と述語を入れ替えることです。対偶が真であるとき、元の命題も真であるということができます。 以下に対偶の例文を示します。

例1

元の命題:「AならばB」

対偶の命題:「BでなければAでない」

例2

元の命題:「もし勉強すれば合格する」

対偶の命題:「合格しなければ勉強しなかった」

以上が逆、裏、対偶の説明となります。 逆、裏、対偶は、命題が真か偽かを論理的に分析する上で重要な概念です。 また、逆や裏、対偶によって得られる命題が元の命題と等価であることがあるため、論理的な推論においても利用されます。

Lesson 2

Chapter 8

必要条件、十分条件、必要十分条件

Chapter8では、論理学における必要条件、十分条件、必要十分条件について説明します。 論理学における必要条件、十分条件、必要十分条件とは、論理的な関係を表すための概念であり、ある事柄について言及する場合に使用されます。 それぞれの内容と例文を見ていきたいと思います。

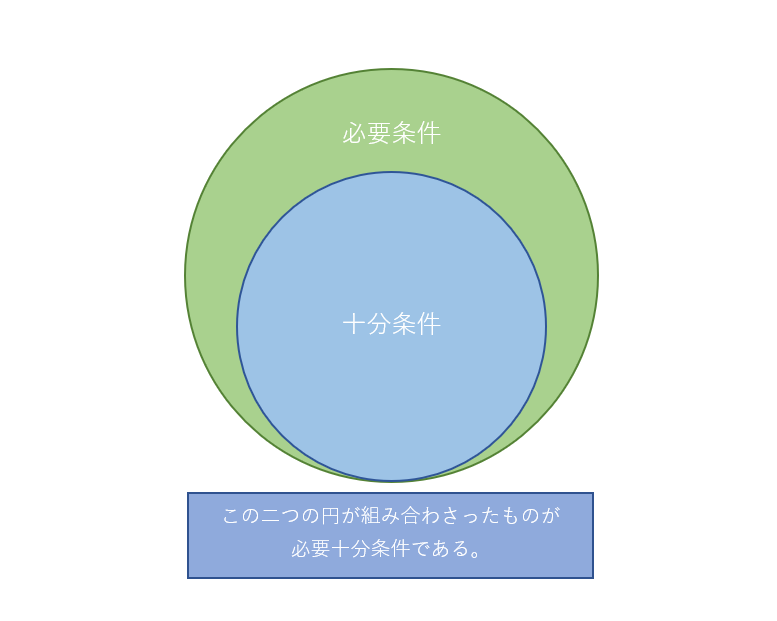

必要条件、十分条件、必要十分条件の関係図

必要条件

必要条件とは、ある事柄が成立するために必要不可欠な条件のことです。つまり、その条件が満たされなければ、その事柄は成立しないということです。 「AがBであるための必要条件は、AがCであることである」という場合、Bであるためには必ずしもCである必要はないが、CでなければBであることはできないということを示しています。 以下に必要条件の例文を示します。

例1

条件:車を運転するためには、運転免許証が必要である。

事柄:運転免許証を持っていない人は、車を運転することはできない。

例2

条件: 結婚するためには、成人であることが必要である。

事柄:成人でなければ、結婚することはできない。

例3

条件:食品を保存するためには、冷蔵庫が必要である。

事柄:冷蔵庫がなければ、食品を保存することはできない。

例4

条件:大学に入学するためには、入学試験に合格することが必要である。

事柄:入学試験に合格しなければ、大学に入学することはできない。

これらの例文のように、必要条件とは、それぞれの事柄を実現するために必要な条件が何であるかを示しています。 これらの条件が満たされなければ、それらの事柄は実現しないことになります。

十分条件

十分条件とは、ある事柄が成立するためには、その条件が十分であることを表します。つまり、その条件が満たされれば、必ずその事柄が成立するということです。 例えば、「AがBであるための十分条件は、AがCであることである」という場合、CであることがBであるための十分条件であることを示しています。 以下にいくつかの十分条件の例文を示します。

例1

条件:犬が鳴いている場合、周りに何かがある。

事柄:犬が鳴いている場合、必ずしも周りに何かがあるわけではないが、周りに何かがある場合、犬が鳴いていることがある。

例2

条件:パソコンが起動するためには、電源が入っている必要がある。

事柄:電源が入っている場合、必ずしもパソコンが起動するわけではないが、パソコンが起動する場合、必ず電源が入っている。

例3

条件:夏になると、氷が溶ける。

事柄:氷が溶けるのは夏に限られるわけではないが、夏になると氷が溶けることがある。

これらの例文のように、十分条件とは、それぞれの事柄が成立するために十分な条件が何であるかを示しています。 これらの条件が満たされると、それらの事柄は必ず成立することになります。

必要十分条件

必要十分条件とは、ある事柄が成立するために必要かつ十分な条件のことを言います。 つまり、その条件が満たされなければその事柄は成立しないし、その条件が満たされれば必ずその事柄が成立するということです。 例えば、「AがBであるための必要十分条件は、AがCであることである」という場合、 CであることがBであるための必要かつ十分条件であることを示しています。 以下にいくつかの必要十分条件の例文を示します。

例1

条件:番組を録画するためには、テレビがあることが必要であり、かつ、録画機能がついたビデオデッキまたはDVDレコーダーがあることが十分である。

事柄:テレビがなければ番組を録画することはできないし、録画機能がついたビデオデッキまたはDVDレコーダーがなければ番組を録画することもできない。

例2

条件:3の倍数であるためには、その数が3で割り切れることが必要であり、かつ、その数が3で割り切れることが十分である。

事柄:3で割り切れない数は3の倍数ではないし、3で割り切れる数は必ず3の倍数である。

例3

条件:水泳の競技で勝つためには、速く泳ぐことが必要であり、かつ、競技の規定距離を最も短時間で泳ぐことが十分である。

事柄:速く泳げなければ競技で勝つことはできないし、競技の規定距離を最も短時間で泳げば必ず勝つことができる。

これらの例文のように、必要十分条件とは、それぞれの事柄が実現するために必要な条件が何であるかを示すと同時に、 それらの条件が満たされることで必ずその事柄が実現することを示しています。

以上が必要条件、十分条件、必要十分条件の説明となります。 もう一度まとめると、必要条件とはその条件がないとその事柄が成立しないこと、十分条件とは、その事柄が成立するためにはその条件があればよいということ、必要十分条件とは、その事柄が成立するために必要な条件であり、また、十分な条件であることを言います。

Lesson 2

Chapter 9

複合命題

複合命題

Chapter9では、複合命題について説明します。 複合命題とは、複数の命題を組み合わせた命題のことを指します。 複合命題は命題と命題を「かつ」「または」「ならば」などの接続詞や「~でない」などの否定詞で結合させることで作られます。 例えば、「太郎は部屋にいる」「次郎は部屋にいる」という二つの命題は「太郎は部屋にいる、かつ、次郎も部屋にいる」という複合命題にすることができます。 この場合では接続詞「かつ」を用いて、二つの命題を結合しています。

以下に命題AとBを結合した複合命題の例文を示します。

例1

命題A:「雨が降っている」

命題B:「風が強い」

複合命題:「雨が降っている、かつ、風が強い」

上の例では「かつ」という接続詞で命題AとBが結合しています。元の二つの命題が真であった場合、複合命題も真となります。

例2

命題A:「雨が降る場合、遠足は中止です」

命題B:「雪が降る場合、遠足は中止です」

複合命題:「雨が降る場合、または、雪が降る場合、遠足は中止です」

上の例では「または」という接続詞で命題AとBが結合しています。この場合では、雨か雪のいずれかの場合に遠足は中止となります。

これらの例文では、複合命題が二つの命題を結合したものとなっています。 二つの命題が真の場合のみ、複合命題も真となります。

以上が複合命題の説明となります。複合命題は、論理学だけでなく、 情報科学や哲学、数学などの様々な分野でも重要な役割を果たしています。

Lesson 2

Chapter 10

恒真命題、矛盾命題

Chapter10では、論理学における恒真命題と矛盾命題について説明します。 恒真命題と矛盾命題は、どちらも二つの命題を組み合わせた複合命題ですが、 恒真命題は常に成り立つ、矛盾命題は常に成り立たないという特徴があります。 それぞれ見ていきたいと思います。

恒真命題

恒真命題とは、常に成り立つ命題のことであり、命題の真偽が常に真となる命題を指します。

以下に恒真命題の例文を示します。

例:「今日は晴れである、または、今日は晴れではない」

この例文では「今日は晴れである」が真、「今日は晴れではない」が偽となり「今日は晴れである」が偽であれば「今日は晴れではない」が真となります。 つまり、「今日は晴れである」「今日は晴れではない」の2つの文の真偽に関わらず、この命題は真になります。

このように、恒真命題とは常に成り立つ命題のことを指しています。

矛盾命題

矛盾命題とは常に成り立たない命題のことであり命題そのものが意味のない命題のことです。

以下に矛盾命題の例文を示します。例:「この本の内容は真実であり、かつ、嘘である」

この例文では、本の内容について、真と偽という二つの状態が存在しています。 よって真偽を判定できないため、この命題は矛盾していると言えます。

このように、矛盾命題とは常に成り立たない命題のことを指しています。

以上が恒真命題、矛盾命題の説明となります。Lesson3からは数式を用いながら、 論理演算子について説明しますので、分からなくなってきたら前のLessonを復習しながら勉強するのをおすすめします。