Lesson 4

集合

Lesson 4

Chapter 1

集合

Lesson4では、Lesson2のChapter5でも説明した集合について、詳しく説明していきたいと思います。 集合は集合論という数学の一分野を形成しますが、ここではコンピュータプログラミングや情報処理試験の範囲に焦点を絞って説明します。 集合の概念は、実際の現場ではデータベースやSQLで必須の知識となりますので、是非とも身に着けておきたいものです。

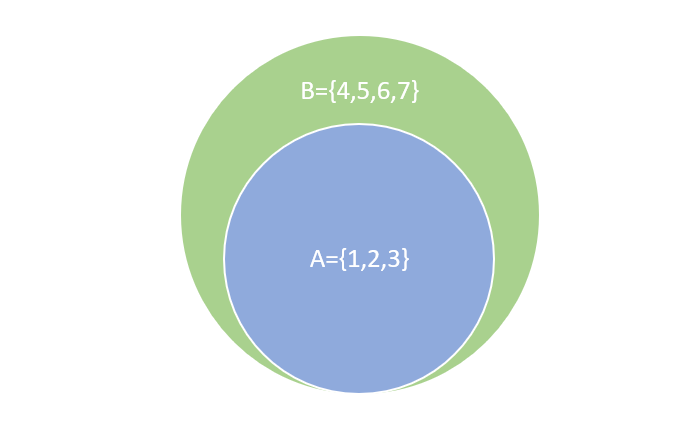

Chapetr1では集合の性質と種類について見ていきたいと思います。 集合とは、要素の集まりを表す概念であり、その要素の特定の性質によって定義されます。 例えば、ある性質を持つ数の集合、ある属性を持つ物体の集合、ある条件を満たす人々の集合などが考えられます。 このように、要素とは、集合に含まれる個々のオブジェクトや要素のことを指します。 例えば、集合Gの要素eは以下のように表されます。

集合Gの要素e

G {1,2,3,4,5}

この集合の要素eは{}内の1、2、3、4、5の5つの整数です。 集合は、同じ要素を複数回含むことはできず、要素の順序は重要ではありません。 したがって、{1, 2, 3}と{3, 2, 1}は同じ集合と見なされます。 集合Gについて図で表すと以下のようになります。

上の図では集合Gの中に要素eが{1,2,3,4,5}として含まれていることが示されています。 ここまでは、単一の集合に関して説明しましたが、集合は複数の集合が合わさった形を取る場合もあります。 次に、よく使われる、複数の集合が合わさった形について見ていきたいと思います。

部分集合

部分集合とは、ある集合が別の集合の一部である場合を指します。集合Aが集合Bに含まれていることを表す部分集合ABは以下のように表されます。

部分集合AB

A⊂B

要素を持つ集合Aと集合Bの部分集合ABについては以下のように表されます。

集合Bに含まれる部分集合A

A{1,2,3} ⊂ B{1,2,3,4,5,6,7}

この例では、集合Aの要素1,2,3が集合Bに含まれる部分集合であることを示しています。

次に、集合Bに含まれる部分集合Aに関しては以下の図のように表せます。

上の図では集合Bの中に集合Aが部分集合として含まれていることが示されています。 なお、このように集合を分かりやすく視覚化した図をベン図といいます。ベン図についてはChapter2で詳しく説明します。

和集合

和集合は2つ以上の集合が組み合わさった集合です。論理演算ではLesson3のChapter2で説明した論理和に置き換えることができます。 例えば、集合Aと集合Bの和集合は以下のように表されます。

集合Aと集合Bの和集合AB

A ∪ B

また、上の和集合ABは論理演算では以下のように表されます。この形は論理和と同じです。

和集合ABの論理演算

A ∨ B

なお、和集合を論理回路で演算する時の論理和ORについてはLesson7のChapter2で詳しく説明します。

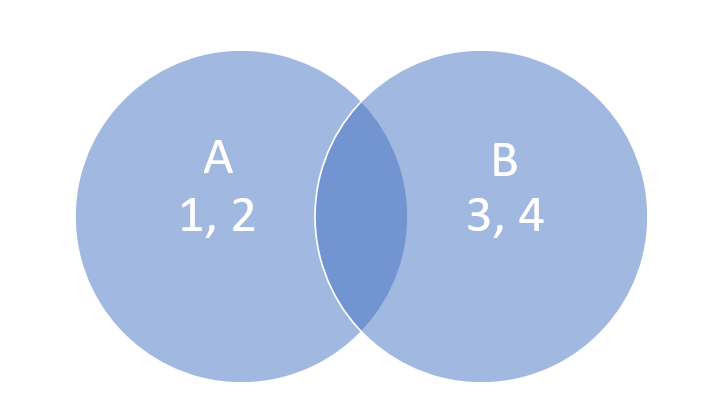

次に、具体的な和集合の例について見ていきたいと思います。集合Aと集合Bの和集合ABは以下のように表されます。

例1:集合Aと集合Bの和集合AB

A{1,2} ∪ B{3,4} = AB{1,2,3,4} = A ∪ B

この例では、集合Aの要素1,2と集合Bの要素3,4が合わさり、和集合ABには要素1,2,3,4があることが分かります。

集合Aと集合Bの和集合ABは以下の図に表すことができます。

集合Aと集合Bの和集合ABの図

上の図では、和集合ABが集合Aと集合Bの二つの要素が組み合わであることが示されています。

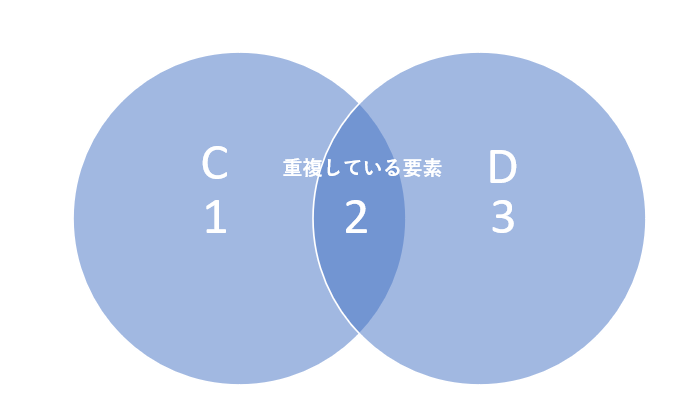

次に、要素が重複している和集合の例について見ていきたいと思います。集合Cと集合Dの和集合CDは以下のように表されます。

例2:集合Cと集合Dの和集合CD

C{1,2} ∪ D{2,3} = CD{1,2,3} = C ∪ D

集合Cと集合Dの和集合CDの図

上の図では、和集合CDが集合Cと集合Dの二つの要素が組み合わであり、重複した要素2が集合の重なりあった部分にあることが示されています。

積集合

積集合は2つの集合A,Bの共通の要素からなる集合です。論理演算ではLesson3のChapter3で説明した論理積に置き換えることができます。 例えば、集合Aと集合Bの積集合は以下のように表されます。

例:集合Aと集合Bの積集合AB

A ∩ B

また、上の積集合ABは論理演算では以下のように表されます。

積集合ABの論理演算

A ∧ B

なお、積集合を論理回路で演算する時の論理積ANDについてはLesson7のChapter3で詳しく説明します。

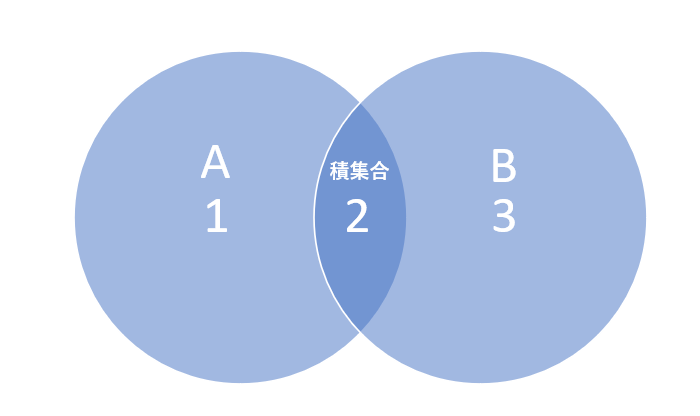

次に、具体的な積集合の例について見ていきたいと思います。集合Aと集合Bの積集合ABは以下のように表されます。

例1:集合Aと集合Bの積集合

A{1,2} ∩ B{2,3} = AB{2} = A ∩ B

この例では、集合Aと集合Bに共通する要素2が積集合ABとなります。

集合Aと集合Bの積集合ABは以下の図に表すことができます。

集合Aと集合Bの積集合ABの図

上の図では集合の重なる部分が積集合ABであることが示されています。

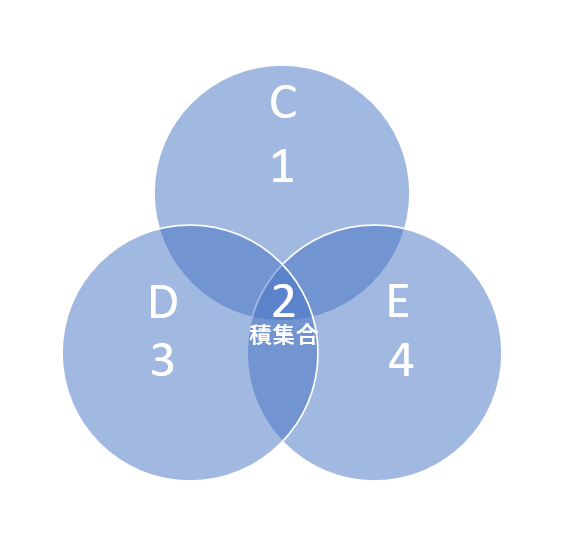

次に、3つ以上の集合の積集合について見ていきたいと思います。集合C,集合D,集合Eの積集合CDEは以下のように表されます。

例2:集合C,集合D,集合Eの積集合

C{1,2} ∩ D{2,3} ∩ E{2,4} = CDE{2} = C ∩ D ∩ E

この例では、集合Cと集合Dと集合Eに共通する要素2が積集合CDEとなります。集合の数が複数あっても、法則は同じです。

集合C,集合D,集合Eの積集合CDEは以下の図に表すことができます。

集合C,集合D,集合Eの積集合CDEの図

上の図では集合の重なる部分が積集合CDEであることが示されています。

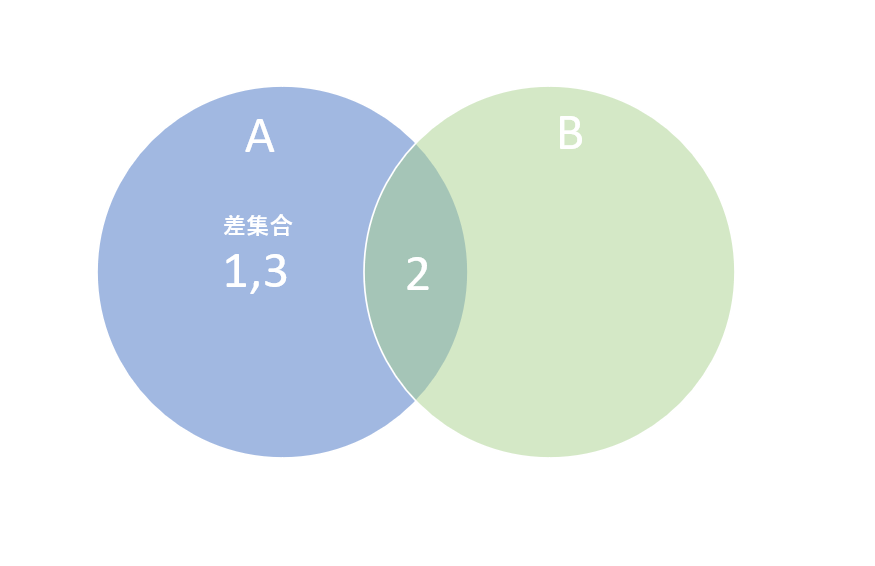

差集合

差集合とは、集合Aから集合Bに含まれる要素を除いた集合です。集合ABの差集合ABは以下のように表されます。

集合ABの差集合AB

A - B

集合Aと集合Bの差集合ABは以下のように表されます。

例:集合Aと集合Bの差集合AB

A{1,2,3} - B{2} = AB{1,3} = A - B

この例では、集合Aから集合Bを引いた要素1,3が集合ABの要素になります。

集合Aと集合Bの差集合は以下の図に表すことができます。

上の図では集合Aから集合の重なる部分が引かれた部分が差集合ABであることが示されています。

このように、集合もLesson3で説明した論理演算と同じように計算することができます。 身近なものについてどのような集合かを考えてみると、理解が深まると思います。

Lesson 4

Chapter 2

ベン図

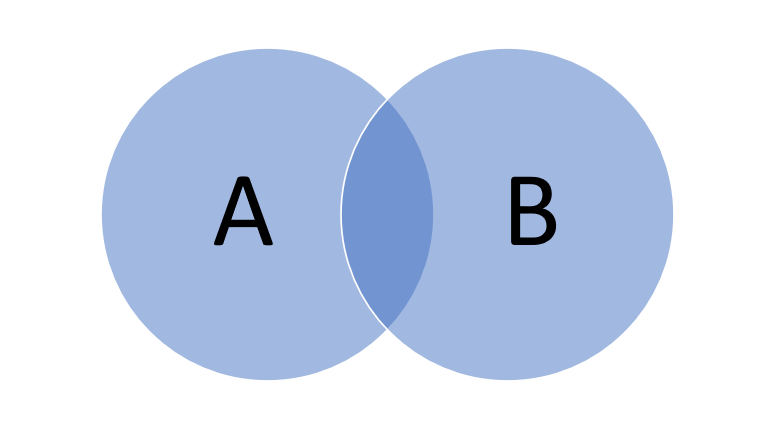

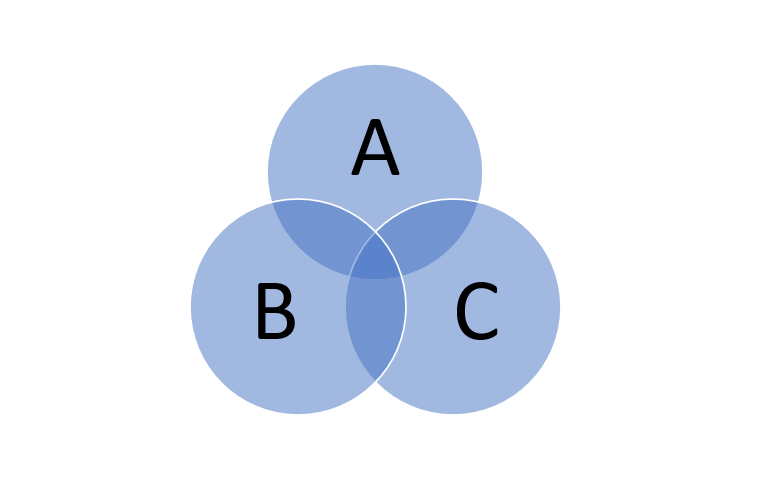

Chapter2ではベン図について説明します。 ベン図は、複数の集合や要素の関係を図示するために用いられるグラフです。 2つ以上の集合を円や楕円などの図形で表し、集合同士の共通部分や差異を表現することができます。 二つの円のベン図や三つの円のベン図は以下のように表されます。

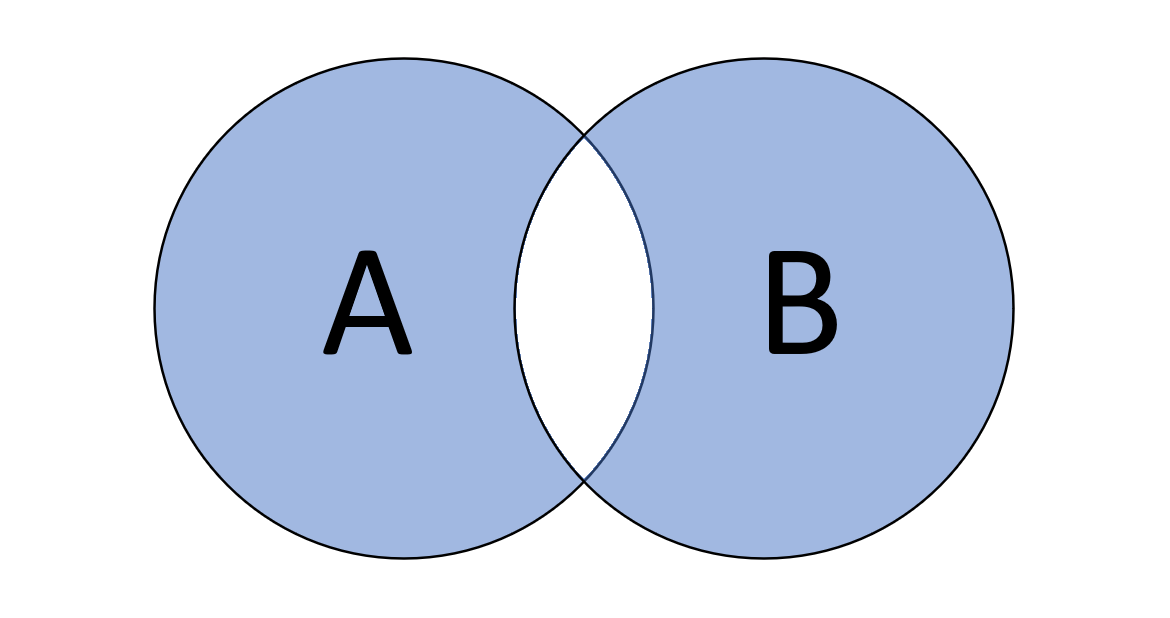

集合Aと集合Bのベン図

集合Aと集合Bと集合C3つのベン図

ベン図の見方として、上の二つ図の青い円の範囲全部が和集合、青い円の重なっていて色が濃くなっている部分が積集合です。 また、集合の要素ではない部分に関しては色が付きません。 例えば、以下の排他的論理和のベン図では要素でない中央の部分に色が付いていません。

集合Aと集合Bの排他的論理和のベン図

上の例にように、ベン図では、要素に含まれる部分に色が付き、要素でない部分には色が付きません。

以上がベン図の説明となります。 情報処理の試験では、主に3つの集合からの出題が多いため、ベン図を把握したり、書いたりする能力は必須と言えます。 なお、論理演算や論理回路などのベン図については、Lesson7で詳しく説明します。

Lesson 4

Chapter 3

命題と集合の包含関係

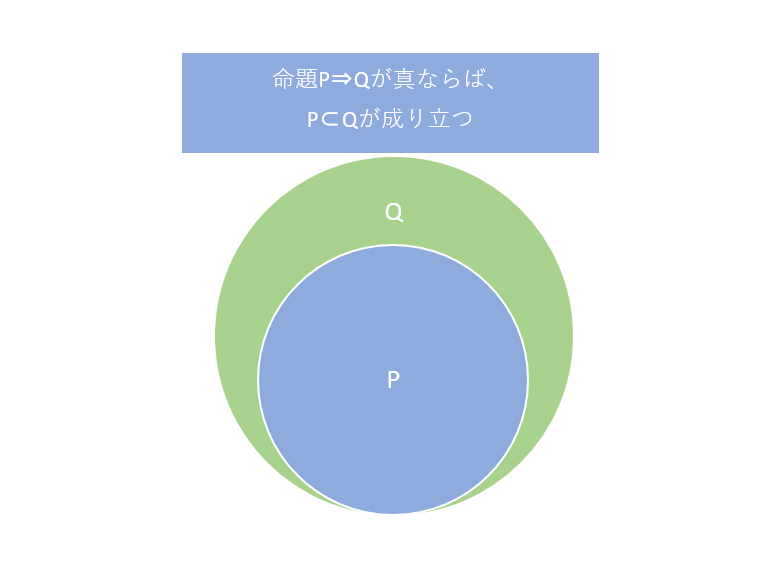

Chapter3では命題の真偽と集合の包含関係について説明します。 命題とはLesson2で述べた通り、真偽が明確に定まる文のことを指します。 一方、集合の包含関係とは、ある集合が別の集合に完全に含まれるか、またはその一部分が含まれているかという関係です。 集合Aが集合Bに含まれる場合、AはBの部分集合でありBはAの上位集合です。 この二つを組み合わせると、命題と集合の包含関係とは「命題P⇒Qが真ならば、P⊂Qが成り立つ」ということです。

例1:集合Aと集合Bの包括関係

A = {1, 2, 3}

B = {1, 2, 3, 4, 5} であれば、

AはBの部分集合であり、BはAの上位集合です。集合Bの中に集合Aが含まれているので、包含関係が成立しているのが分かります。

例2:集合Bと集合Cの包括関係

B = {1, 2, 3, 4, 5}

C = {2, 3, 4} であれば、

CはBの部分集合であり、BはCの上位集合です。集合Bの中に集合Cが含まれているので、これも包含関係が成立しているのが分かります。

例3:集合Bと集合Dの包括関係

D = {2, 3}

B = {1, 2, 3, 4, 5}であれば、

Dは上の例であげたA,Bの部分集合であり、なおかつBの部分集合と言えます。集合Dについても、他の集合と包含関係が成立しているのが分かります。

上の例では集合Aが集合Bに含まれていることがわかり、A⊂Bとなっていることが分かります。 同様に、C⊂B、D⊂Bも成立しており、A⇒Bが真(命題として正しい)と言えます。 つまり、C⇒B、D⇒Bも成立するということが分かり「命題P⇒Qが真ならば、P⊂Qが成り立つ」というわけです。 また、次の2つの点が言えます。

1.命題を集合で表現する場合

命題が真の場合は、集合に対応する要素を含み、命題が偽の場合は集合に対応する要素を含まないとすることができます。

2.集合を命題で表現する場合

ある集合が他の集合の部分集合になる場合、その集合を含む命題が真となります。逆に、ある集合が他の集合の部分集合でない場合、その集合を含む命題が偽となります。

以上が命題と集合の包含関係の説明となります。自分で図を描きながら整理すると、理解が深まると思います。

Lesson 4

Chapter 4

条件と集合の包含関係

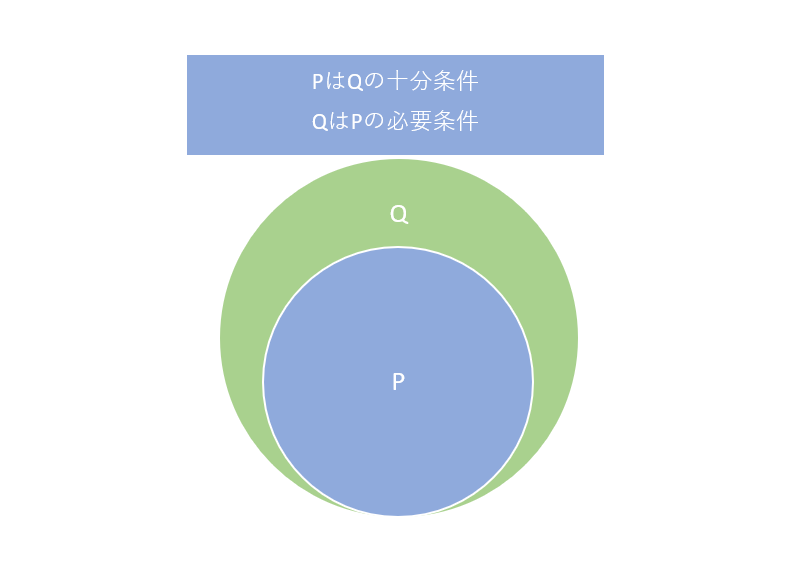

Chapter4では条件と集合の包含関係について説明します。 Lesson2で述べたとおり、命題の条件とは、命題が真であるために必要な事柄や条件のことを指します。 命題の条件には十分条件と必要条件、その二つを組み合わせた必要十分条件がありました。 ここでは、命題の条件と集合がどのような関係あるのかを見ていきたいと思います。 まず、十分条件と必要条件の定義について式で表してみたいと思います。

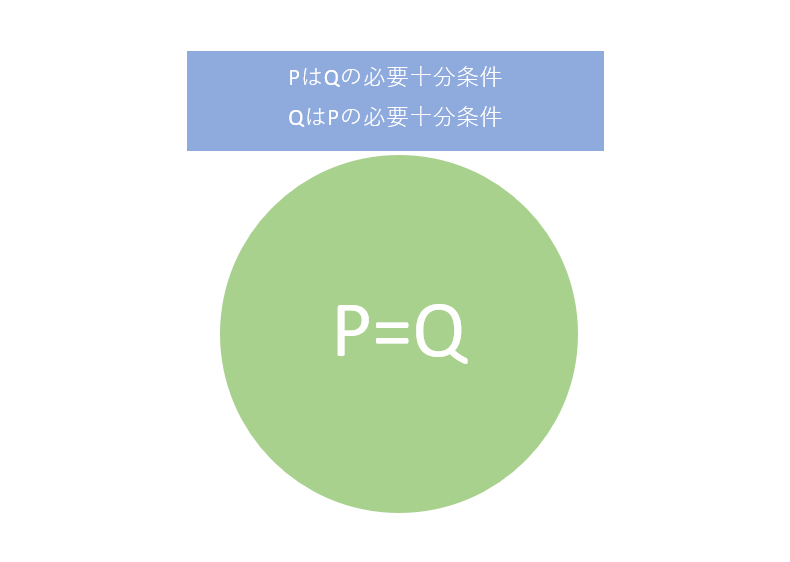

2つの条件P,Qにおいて、P⇒Qが真であるとき、QはPの必要条件であり、PはQの十分条件であると言えます。 また、P⇒Q、Q⇒Pがともに真であるとき、QはPであるための必要十分条件であり、PはQであるための必要十分条件であると言えます。

ここで、「命題P⇒Qが真ならば、P⊂Qが成り立つ」ということに当てはめて考えると、Qの部分集合PはQの十分条件であり、QはPの必要条件であると言えます。 つまり、集合の中にあるものは十分条件であり、その上の集合は必要条件というわけです。

条件と集合の包含関係の具体例は以下のようなものがあります。

例1.「りんごは果物である」という命題

命題「りんご⇒果物」は集合「りんご⊂果物」であり、果物はりんごの必要条件、りんごは果物の十分条件であると言えます。

例2.「犬や猫は動物である」という命題

命題「犬や猫⇒動物」は集合「犬や猫⊂動物」であり、動物は犬や猫の必要条件、犬や猫は動物の十分条件であると言えます。

これらの例文から、以下の2つの点が挙げられます。

1.条件を集合で表現する場合

条件を満たす値の集合を表現し、その集合が別の集合の部分集合である場合、条件を満たす値はその集合に含まれると言えます。

2.集合を条件で表現する場合

ある集合が他の集合の部分集合である場合、その集合を含む条件が成立すると言えます。

以上が条件と集合の包含関係の説明となります。

自分で図を描きながら整理すると、理解が深まると思います。