Lesson 6

論理的思考

Lesson 6

Chapter 1

演繹法

Lesson6では論理的思考について説明します。 論理的思考とは、正確で効果的な問題解決や判断を行うための思考方法です。 論理的思考について理解することは、情報処理の問題を解くだけでなく、プログラミングやビジネスシーンでのロジカルシンキングに大いに役立ちます。

Chapter1では演繹法について説明します。 演繹法とは、一般的な法則から結論を導き出す論理的推論の方法です。事実や根拠を積み重ねて、最後に結論を導き出します。 演繹法は前提条件から結論を導き出すため、前提条件が真であるならば結論も真になります。 一方、Chpater2で説明する帰納法は結論から命題を導き出します。

演繹法は、以下の3ステップで構成されます。

演繹法の3ステップ

1.命題を定義する。

2.命題を前提条件として、具体例に当てはめてみる。

3.結論を導き出す。

以上が演繹法の3ステップとなります。次に演繹法の例文を示します。

演繹法の例文

命題:すべての哺乳動物は脊椎動物である。

前提条件:人間は哺乳動物である。

結論:人間は脊椎動物である。

この場合、主張から「哺乳動物は脊椎動物である」という一般的な法則を定義します。 そして、人間が哺乳動物であるという前提条件から、人間が脊椎動物であるという結論を導き出します。

以上が演繹法の説明になります。 演繹法は、正しい前提条件と正確な論理に基づいている限り、正しい結論を導くことができます。 しかし、間違った前提条件を使用したり、不正確な論理を使用したりすると、誤った結論を導いてしまいます。

Lesson 6

Chapter 2

帰納法

Chapter2では帰納法について説明します。 帰納法とは、複数の事実や事例から導き出される共通点をまとめ、共通点から分かる根拠をもとに結論を導き出す方法です。 Chapter1で説明した演繹法が、命題(前提条件)などから結論を導き出すのに対し、帰納法はすでにある結論から命題を導き出します。 そのため、帰納法では前提が真だからといって結論が真になるとは限りません。

帰納法は以下の3ステップで構成されます。

帰納法の3ステップ

1.複数の事例をあげる。

2.事例をもとに共通点を見つける。

3.共通点を根拠に結論づける。

以上が帰納法の3ステップになります。以下に帰納法の例文を示します。

例:果物にはビタミンが含まれているか?

1.複数の事例をあげる

事例1「りんごにはビタミンが含まれる」

事例2「みかんにはビタミンが含まれる」

事例3「いちごにはビタミンが含まれる」

2.事例をもとに共通点を見つける

共通点「全ての事例において果物であることが共通している」

3.共通点を根拠に結論づける

結論「果物にはビタミンが含まれている」

例:果物にはビタミンが含まれているか?

1.複数の事例をあげる

事例1「りんごにはビタミンが含まれる」

事例2「みかんにはビタミンが含まれる」

事例3「いちごにはビタミンが含まれる」

2.事例をもとに共通点を見つける

共通点「全ての事例において果物であることが共通している」

3.共通点を根拠に結論づける

結論「果物にはビタミンが含まれている」

以上が帰納法の説明になります。 このように、結論から命題や公理を導き出すのが帰納法です。 ただし、演繹法と違って前提が真ならば結論も真であるとは限らないため注意が必要です。

Lesson 6

Chapter 3

背理法

Chapter3では背理法について説明します。 背理法とは、ある命題を証明するために、その逆を仮定し、その仮定が成り立たないことを導き出すことで、元の命題が成り立つことを示す方法です。 背理法は間接法とも呼ばれます。

背理法は以下の3ステップで構成されます。

例:果物にはビタミンが含まれているか?

1.仮定:証明したい命題の逆を仮定する。

2.導出:その仮定が成り立つ場合に、矛盾することを導き出す。

3.結論:仮定が成り立たないことを示し、元の命題が成り立つことを示す。

以上が背理法の3ステップになります。以下に背理法の例を示します。

例:「全ての犬が動物である」という命題を背理法を用いて証明する場合

背理法を用いて証明する場合、まず、元の命題を逆を仮定し「全ての犬は動物ではない」とします。 次に仮定が矛盾することを導出します。「哺乳類は動物であり、犬は哺乳類である」とします。 仮定が導出と矛盾しているため「全ての犬は動物である」ことが証明できます。

以上が背理法の説明になります。 背理法は、直接証明が困難な命題を証明するために有用な方法です。 ただし、必ずしも使えるわけではなく、場合によっては他の証明方法が適していることもあります。

Lesson 6

Chapter 4

対偶

Chapter4では対偶について説明します。 Lesson2のChapter7でも説明した通り、対偶とは論理学における命題の論理的な変形の一つであり、ある命題を否定し、その否定された命題を逆に肯定することです。 つまり、元の命題が「AならばB」という形式であった場合、その対偶は「非Bならば非A」という形式になります。

以下に対偶の例を示します。

例1

元の文: 「すべての鳥は飛べる。」

対偶の文: 「飛べないものは鳥ではない。」

例2

元の文: 「リンゴは果物である」

対偶の文: 「果物でないならばリンゴでない」

例3

元の文: 「太郎は日本人である。」

対偶の文: 「日本人でないならば太郎ではない。」

例4

元の文: 「私は毎日ジョギングをしている。」

対偶の文: 「ジョギングをしていないものは私ではない。」

以上が対偶の説明となります。 対偶は、元の命題と同じ真偽値を持ちます。 つまり、元の命題が真であれば、対偶も真であり、元の命題が偽であれば、対偶も偽であるということです。

Lesson 6

Chapter 5

三段論法

Chapter5では三段論法について説明します。 三段論法は、古代ギリシャ哲学者アリストテレスによって考案されたとされ、古代から現代に至るまで広く用いられています。 三段論法とは、前提となる二つの命題(大前提と小前提)から、それらを論理的に結びつけて、新しい結論を導き出す論理的手法です。 三段論法における大前提とは、主題を支える理由に当たり、小前提とは、大前提(理由)と結びつく証拠のことです。

三段論法は以下の3ステップで構成されます。

三段論法の3ステップ

1.命題1が真である(大前提)

2.命題2が真である(小前提)

3.命題1から命題2が導かれる(結論)

以上が三段論法の3ステップになります。以下に三段論法の例を示します。

例1

大前提:すべての哺乳類は脊椎動物である。

小前提:人間は哺乳類である。

結論:人間は脊椎動物である。

例2

大前提:犬は哺乳類である。

小前提:この動物は犬である。

結論:この動物は哺乳類である。

例3

大前提:すべての鳥は翼がある。

小前提:この動物は鳥である。

結論:この動物には翼がある。

また三段論法が成立しない場合についても、例を示します。

三段論法が間違っている例

大前提:三浦の夏は涼しい。

小前提:今は夏なので暑い。

結論:よってここは三浦ではない。

上の例では大前提が間違っているために、結論も正しくないものになっています。

以上が三段論法の説明になります。三段論法は、前提が真だとしても、論理の法則が守られていなければ、その結論は必ずしも真であるとは限らないため、注意する必要があります。

Lesson 6

Chapter 6

鳩ノ巣原理

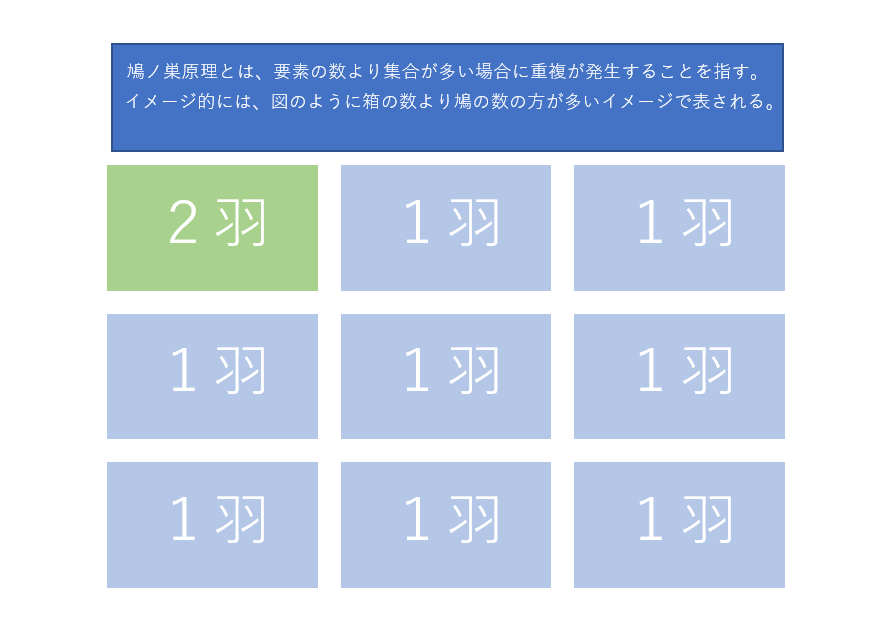

Chapter6では、論理学における鳩ノ巣原理について説明します。 鳩ノ巣原理とは、集合に属する要素の数が集合の要素の数よりも多い場合、必ず少なくとも1つの要素が重複するという原理のことです。

上の図では、集合(箱)の数より要素(鳩)の数が多いため、一番左上の箱の中に2羽の鳩が入っています。

以下に鳩ノ巣原理の例を示します。

例1:全員が異なる誕生日で、人数が誕生日の数より多い場合

366人の友人たちがいる。彼ら全員が異なる誕生日である場合、最低でも1人は他の人と同じ誕生日ということになる。

上の例文では、友人の数が鳩の数に相当し、誕生日の数が巣の数に相当します。友人全員が異なる誕生日である場合、365通りの誕生日は366人全員に分配されることになります。しかし、鳩ノ巣原理によれば、鳩(友人)の数が巣(誕生日)の数を超える場合、必ず1つ以上の巣(誕生日)には複数の鳩(友人)が入ることになります。したがって、最低でも1人は他の人と同じ誕生日ということになります。

例2:椅子の数より生徒の数が多い場合

6人の生徒が、5つの異なる席に座ることになった。この場合、必ず1つの席には少なくとも2人の生徒が座ることになる。

上の例文では、生徒の数が鳩の数に相当し、席の数が巣の数に相当します。6人が5つの異なる席に座ることになっている場合、鳩ノ巣原理によれば、鳩(生徒)の数が巣(席)の数を超える場合、必ず1つ以上の巣(席)には複数の鳩(生徒)が入ることになります。したがって、必ず1つの席には少なくとも2人の生徒が座ることになるということが言えます。

以上が鳩ノ巣原理の説明になります。 本来、集合の中の要素は重複しませんが、鳩ノ巣原理では重複することになります。

Lesson 6

Chapter 7

演習問題

Chapter7は演習問題です。

これまでのChapterの内容を理解しているか確認できます。

もし、分からない箇所があったら、前のChapterに戻って復習してみてください。

問題1

以下の前提から人間が動物であるか、結論を述べよ。

前提1:すべての哺乳類は動物である。

前提2:人間は哺乳類である。

問題1の解答

人間は哺乳類であり、哺乳類は動物であるため、人間は動物であると結論できます。

問題2

以下に挙げる事実から、人々のエコへの関心が高まっていると言えるか?

事実1:「エコ関連のニュースを見る人が増えている」

事実2:「部屋から出る時に電気を消す人が増えた」

事実3:「自然を大切にしようと呼びかける運動が盛んだ」

問題2の解答

エコに関連する行動が増えているため、エコへの関心が高まっていると言えます。

問題3

全ての猫が動物であることを背理法を用いて示せ。

問題3の解答

まず「全ての猫は動物ではない」と仮定します。 次に「動物は哺乳類であり、猫は哺乳類である」とし、仮定が矛盾することを導出します。 仮定が矛盾しているため、「猫は動物である」ことが証明されます。

問題4

以下の命題の対偶を述べよ。

命題:「ネイティブの人は英語が堪能だ」

問題4の解答

命題の対偶:「ネイティブでない人は英語が堪能ではない」

問題5

以下の論法が妥当であると言えるか?

前提1:すべての犬は哺乳動物である。

前提2:すべての哺乳動物は動物である。

結論:したがって、すべての犬は動物である。

問題5の解答

この三段論法は妥当であると言えます。なぜなら、前提1は前提2に含まれる範疇であるため、結論を導くことができるからです。

問題6

血液型がA型、B型、O型、AB型の4通りである場合、少なくとも1種類の血液型が重複してしまう場合の最低の人数は何人か?

問題6の解答

鳩ノ巣原理により、血液型の種類より、人間の数が多ければよいため、最低人数は5人となります。

以上でChapter7を終わります。実際に演習問題を解いてみて、 分からないところやあやふやなところがあったら、以前のChapterを復習してみてください。