Lesson 7

論理演算と論理回路

目次

Lesson 7

Chapter 1

MIL記号(ミル記号)

Lesson7では論理演算と論理回路について説明します。 論理回路とは、コンピュータや組み込みに使われる部品のことであり、ダイオードやトランジスタなどの電子部品があります。 Lesson3でも説明した通り、コンピュータは1(真)、0(偽)という二つの信号のON/OFFで動いているので、論理回路はそれを実現する部品となります。 論理演算と論理回路の問題は頻繁に出題される重要な項目です。 Lesson3、Lesson4、Lesson5の知識を繰り返し復習するなどし、しっかり理解することが重要です。

Chapter1ではMIL記号について説明します。 MIL記号は、論理回路の回路図やICのピンアウト図で使用されます。 基本情報技術者試験や応用情報技術者試験などの資格試験では、MIL記号による回路図が頻出するため、回路図の内容と演算については必ず把握する必要があります。 以下に、それぞれの論理回路の回路図を示します。

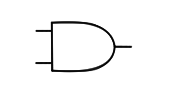

ANDゲート

ANDゲートは論理積を表す回路図です。 回路に入力された二つの信号の論理積を出力します。 ANDゲートを表す論理積(AND)のベン図と真理値表については、Chapter3で詳しく説明します。 なお、論理演算における論理積はLesson3のChapter3で説明しています。

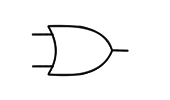

ORゲート

ORゲートは論理和を表す回路図です。 回路に入力された二つの信号の論理和を出力します。 ORゲートを表す論理和(OR)のベン図と真理値表については、Chapter2で詳しく説明します。 なお、論理演算における論理和はLesson3のChapter2で説明しています。

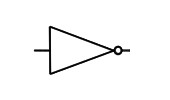

NOTゲート

NOTゲートは否定を表す回路図です。 入力された信号を反転させたものが出力されます。 NOTゲートを表す否定(NOT)のベン図と真理値表については、Chapter4で詳しく説明します。 なお、論理演算における否定はLesson3のChapter1で説明しています。

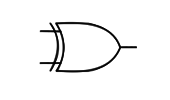

XORゲート

XORゲートは排他的論理和を表す回路図です。 回路に入力された二つの信号の排他的論理和を出力します。 XORゲートを表す排他的論理和(XOR)のベン図と真理値表については、Chapter5で詳しく説明します。 なお、論理演算における排他的論理和はLesson3のChapter4で説明しています。

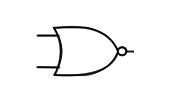

NORゲート

NORゲートは否定論理和を表す回路図です。 回路に入力された二つの信号の否定論理和を出力します。 XORゲートを表す否定論理和(NOR)のベン図と真理値表については、Chapter6で詳しく説明します。

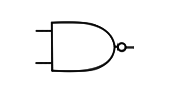

NANDゲート

NORゲートは否定論理積を表す回路図です。 回路に入力された二つの信号の否定論理積を出力します。 NANDゲートを表す否定論理積(NAND)のベン図と真理値表については、Chapter7で詳しく説明します。

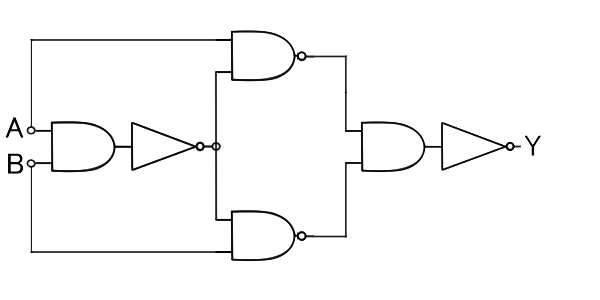

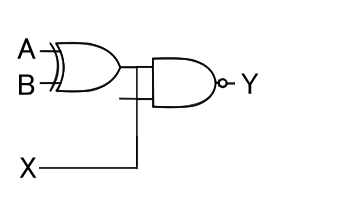

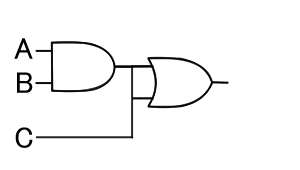

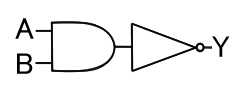

回路図の例

それでは、実際に回路図をどのように書くか見ていきたいと思います。 下記の図では、ANDゲートとNOTゲートを組み合わせています。 このゲートの仕組みは、まず、AとBの二つの入力がANDゲートで処理された後、次のNOTゲートで出力します。 この場合の出力は、NOTゲートで反転されるため、1(真)ならば0(偽)を0(偽)ならば1(真)を出力します。 例えば、入力Aが1(真)、入力Bが0(偽)ならば、ANDゲートの真偽値は0(偽)となり、次のNOTゲートで反転され、1(真)となります。 なお、この回路図の流れはNANDゲートと同じで、真理値表もNANDゲートと同じです。

以上がMIL記号の説明となります。 MIL記号を用いた論理回路の図は情報処理の試験で必ず出題されるので、必ず理解する必要があります。 特に、NANDゲートとXORゲートは高い確率で出題されます。 以降のChapterではそれぞれの論理回路のベン図と真理値表を説明したいと思います。

Lesson 7

Chapter 2

論理和(OR)

Chapter2では論理和(OR)について説明します。 論理回路における論理和(OR)の仕組みは、Lesson3のChapter2で説明した論理和と同じ仕組みです。 論理和(OR)は、論理回路において、2つ以上の入力のうち、どちらか一方が1(真)である場合に出力が1(真)となる論理回路です。 以下に真理値表とベン図を示します。

論理和(OR)の真理値表

上の表から、論理回路においても論理演算の論理和(OR)と同じであることが分かります。

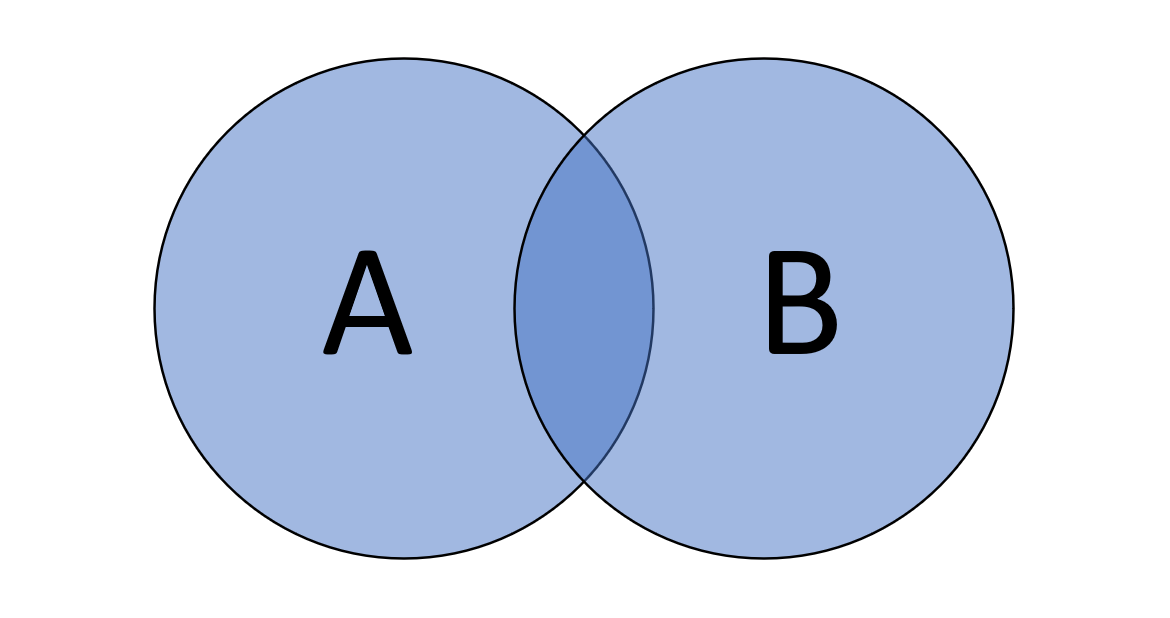

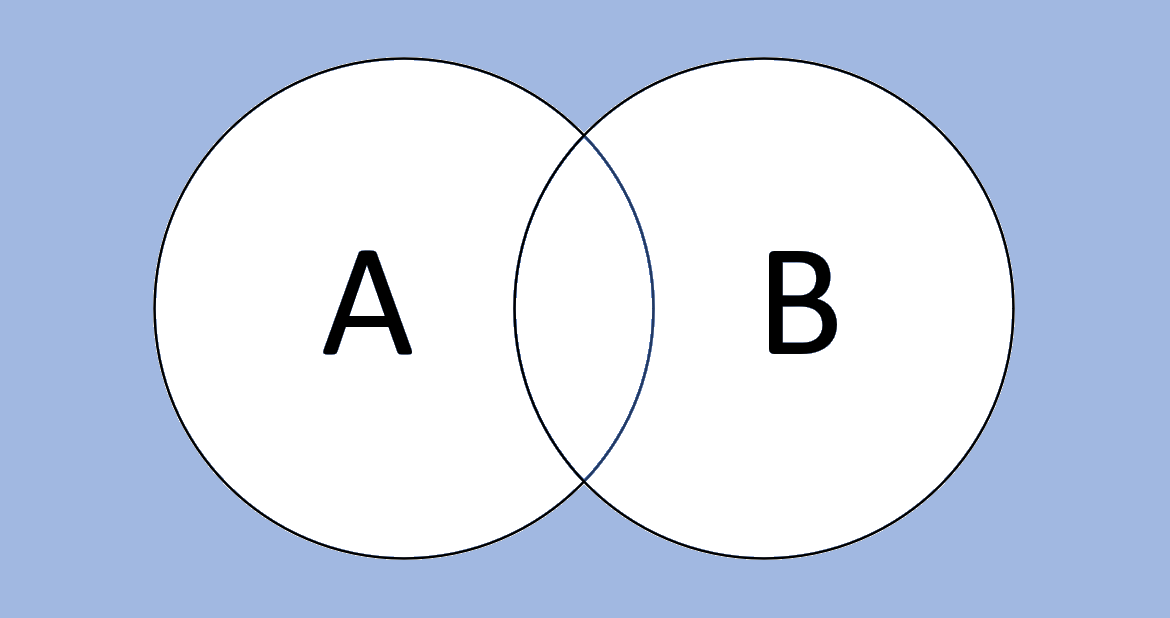

論理和(OR)のベン図

上の図のうち、色付けされている部分が論理和(OR)の範囲となります。

二つの円の全てが論理和の範囲です。

以上が論理和(OR)の説明となります。通常の四則演算の足し算と同じであることが分かります。

Lesson 7

Chapter 3

論理積(AND)

Chapter3では論理積(AND)について説明します。 論理回路における論理積(AND)の仕組みは、Lesson3のChapter3で説明した論理積と同じ仕組みです。 論理積(AND)は、論理回路において、2つ以上の入力のうち、すべてが1(真)である場合に出力が1(真)となる論理回路です。 以下に真理値表とベン図を示します。

論理積(AND)の真理値表

上の表から、論理回路においても論理演算の論理積(AND)と同じであることが分かります。

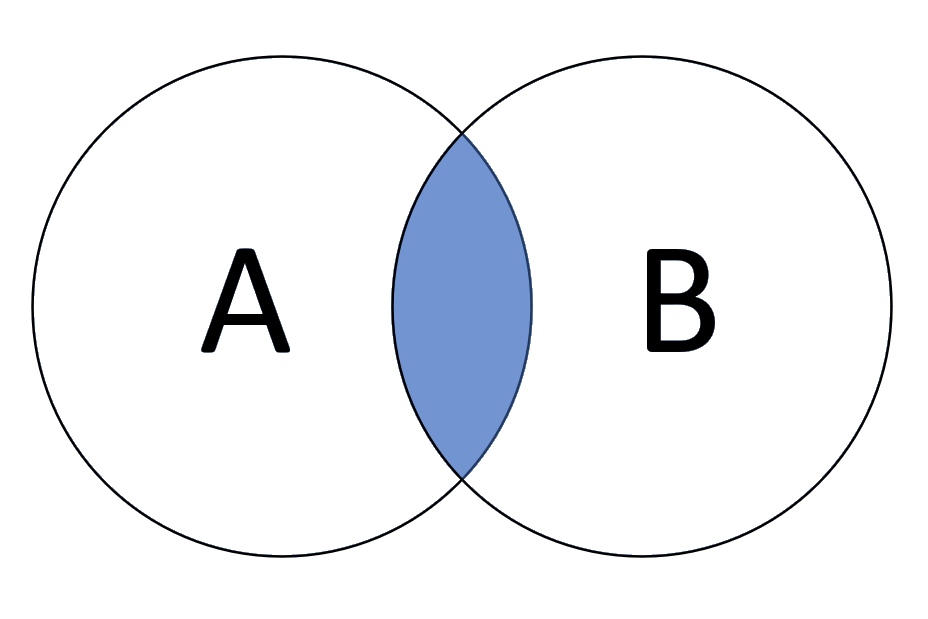

論理積(AND)のベン図

上の図のうち、色付けされている部分が論理積(AND)の範囲となります。 二つの円の重なっている部分が論理積(AND)の範囲です。

以上が論理積(AND)の説明となります。通常の四則演算のかけ算と同じであることが分かります。

Lesson 7

Chapter 4

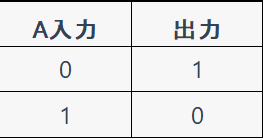

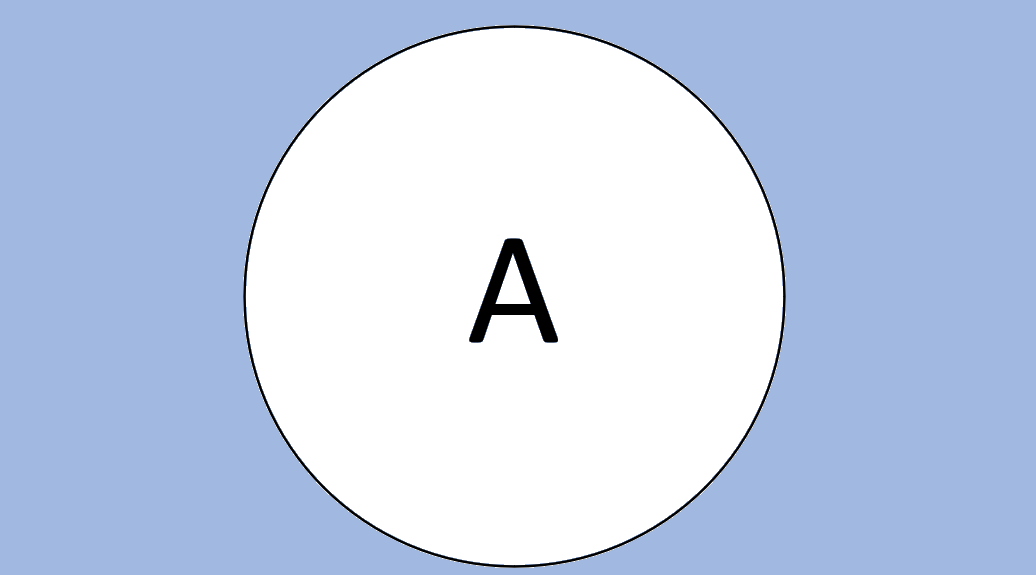

否定(NOT)

Lesson 7

Chapter 5

排他的論理和(XOR)

Chapter5では排他的論理和(XOR)について説明します。 論理回路における排他的論理和(XOR)の仕組みは、Lesson3のChapter4で説明した排他的論理和と同じ仕組みです。 排他的論理和(XOR)は、論理回路において、2つの入力のうち、どちらか一方が1(真)である場合に出力が1(真)となり、両方が1(真)または両方が0(偽)となるときは0(偽)を返す論理演算です。 以下に真理値表とベン図を示します。

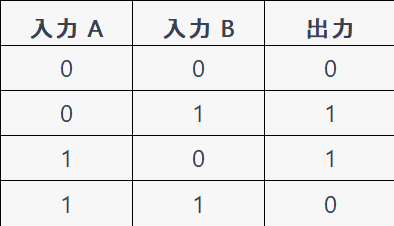

排他的論理和(XOR)の真理値表

上の表から、論理回路においても論理演算の排他的論理和(XOR)と同じであることが分かります。

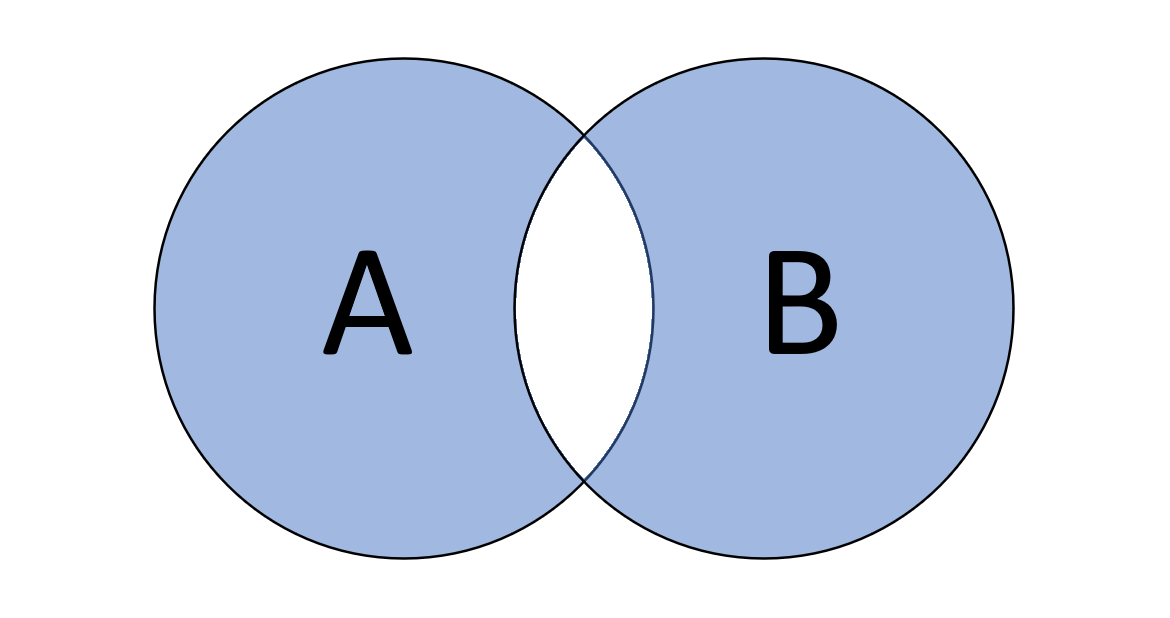

排他的論理和(XOR)のベン図

上の図のうち、色付けされている部分が排他的論理和(XOR)の範囲となります。 論理和の範囲のうち、重なり合った部分以外が排他的論理和(XOR)の範囲です。

以上が排他的論理和(XOR)の説明となります。 論理演算の排他的論理和(XOR)と同じであることが分かります。

Lesson 7

Chapter 6

否定論理和(NOR)

Chapter6では否定論理和(NOR)について説明します。 否定論理和(NOR)はChapter2で説明した論理和(OR)の真理値表やベン図を反転させた論理回路になります。 否定論理和(NOR)は論理回路において、2つ以上の入力のうちどれか1つでも1(真)である場合に出力が0(偽)となる論理演算です。 つまり、論理和(OR)の結果に対して否定を行ったものと同じ形になります。 以下に真理値表とベン図を示します。

否定論理和(NOR)の真理値表

上の表から、論理回路においても論理演算の論理和(OR)の真理値表を反転させたものであることがわかります。

否定論理和(NOR)のベン図

上の図のうち、色付けされている部分が否定論理和(NOR)の範囲となります。 論理和(OR)を全て反転させた範囲が否定論理和(NOR)の範囲です。

以上が否定論理和(NOR)の説明となります。 否定論理和(NOR)は真理値表から論理和(OR)の値を反転させたものであることが分かります。 このように、ベン図の利点を活かして視覚的に捉えると理解が早まると思います。

Lesson 7

Chapter 7

否定論理積(NAND)

Chapter7では否定論理積(NAND)について説明します。 否定論理積(NAND)はChapter3で説明した論理積(AND)の真理値表やベン図を反転させた論理回路になります。 否定論理積(NAND)は2つの論理値の否定(NOT)と論理積(AND)を組み合わせたものです。 つまり、2つの入力が両方とも1(真)でない場合にのみ出力が1(真)になります。それ以外の場合は出力は0(偽)になります。 以下に真理値表とベン図を示します。

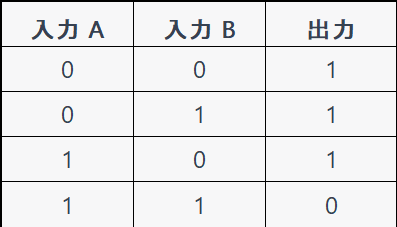

否定論理積(NAND)の真理値表

上の表から、論理回路においても論理演算の否定論理積(NAND)と同じであることが分かります。

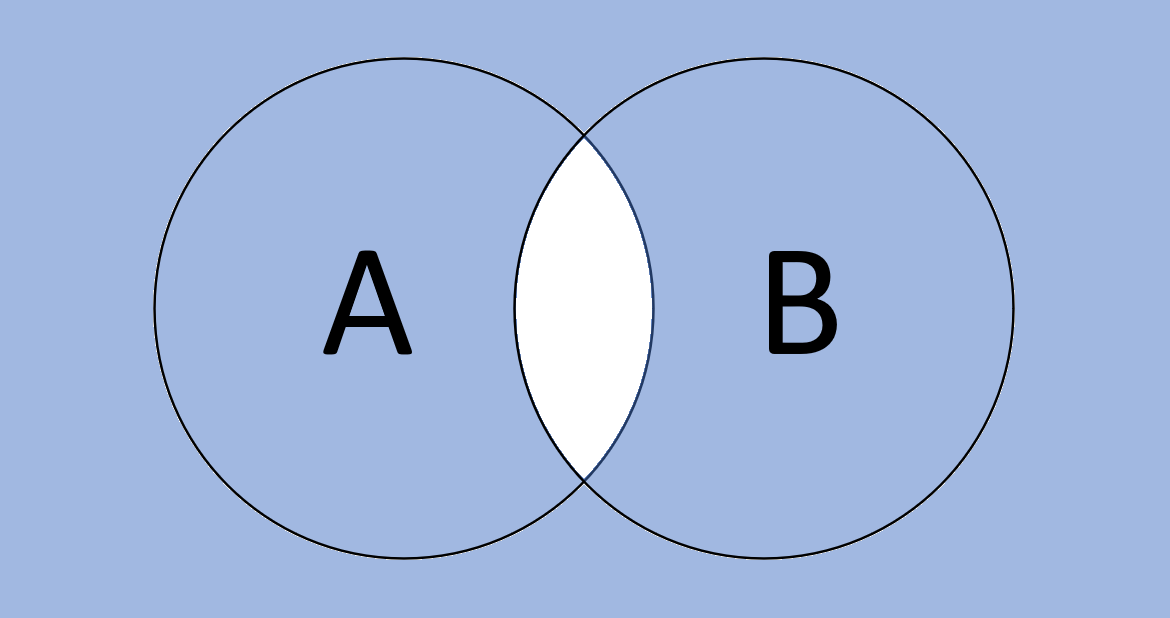

否定論理積(NAND)のベン図

上の図のうち、色付けされている部分が否定論理積(NAND)の範囲となります。 論理積(AND)を全て反転させた範囲が否定論理積(NAND)の範囲です。

以上が否定論理積(NAND)の説明となります。 否定論理積(NAND)は真理値表から、論理積(AND)の値を反転させたものであることが分かります。 このように、ベン図の利点を活かして、視覚的に捉えると理解が早まると思います。